Kommt Ihnen folgendes Spielprinzip bekannt vor? Vier Spieler versuchen auf einem kreuzförmigen Spielplan ihre Spielsteine in einem Rundlauf zu bewegen, ohne von den Mitspielern geschlagen zu werden. Das hört sich nach "Mensch ärgere dich nicht" an? In der Tat ist es aber auch die Beschreibung des uralten indischen Spiels "Pachisi".

Wann genau Pachisi entstanden ist, steht nicht zweifelsfrei fest. Chinesische Erzählungen aus dem dritten Jahrhundert n. Chr. berichten von einem indischen Spiel, das nach China importiert wurde. Der englische Orientalist Thomas Hyde veröffentlichte 1694 ein Buch über Spiele aus dem Morgenland – "De Ludis Orientalibis". Darin beschreibt er, wie indische Fürsten zu jener Zeit in ihre Paläste große Marmorspielbretter einbauen ließen.

Der Überlieferung nach waren einige dieser "Bretter" so groß, dass sie mit Frauen als Spielfiguren bespielt wurden. Diese bewegten sich, in jeweils eine der vier Farben gekleidet, über das Spielfeld. Gewürfelt wurde zu jener Zeit mit Kaurimuscheln. Die Augenzahl ergab sich aus den Muscheln, bei denen die Öffnung nach der Landung nach unten zeigte.

Von indischen Palästen, Häusern und Hütten gelangte das Spiel schließlich in die ganze Welt. In den USA wurde im 19. Jahrhundert "Parcheesi" gespielt, ein deutlicher Hinweis auf den indischen Ursprung. In Großbritannien erschien 1890 "Ludo", bei dieser Variante konnten zwei Figuren derselben Farbe, die auf dem demselben Feld landeten, zusammen weiterziehen – und zusammen geschlagen werden.

Vermutlich war es jenes "Ludo", dass auch dem Lithographen Joseph Friedrich Schmidt als Vorlage diente, als er in einer kleinen Werkstatt in der Münchner Au nach einer Möglichkeit suchte, seine drei lebhaften Söhne kostengünstig zu bespaßen. Schmidt zeichnete das erste Spielbrett wohl auf ein Stück Pappe. Er gab seiner "Erfindung" den Namen "Mensch ärgere dich nicht" und gründete einen kleinen Spieleverlag: "Schmidt und Söhne".

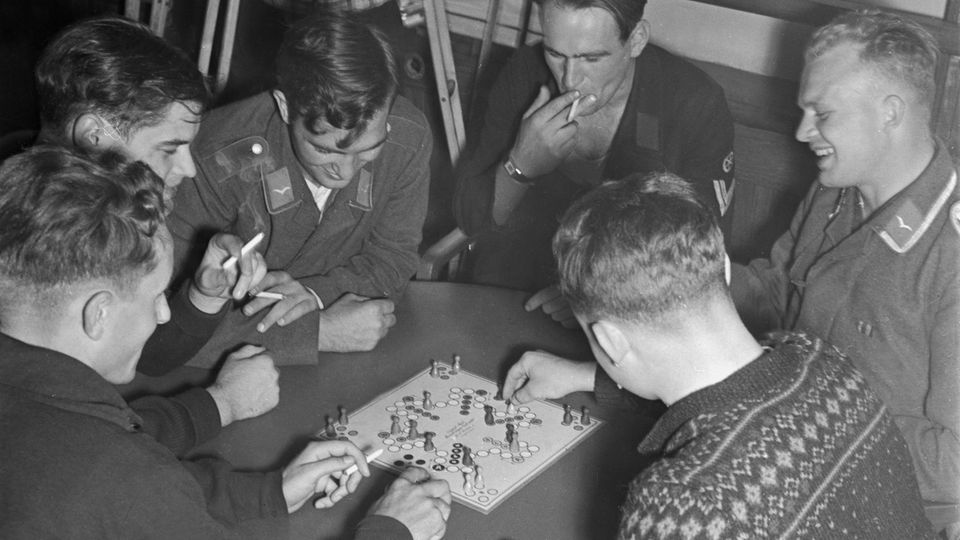

Bei Schmidts Söhnen funktionierte die Besänftigung mit dem Spiel wohl gut, verkaufen ließ sich "Mensch ärgere dich nicht" allerdings nur mäßig. Das änderte sich, als Schmidt im Ersten Weltkrieg auf die Marketing-Idee verfiel, mehrere Tausende Exemplare des Spiels an Lazarette im Feld zu schicken, wo deutsche Soldaten das Spiel lieben lernten.

Später wollten die Veteranen "Mensch ärgere dich nicht" mit ihren Familien zu Hause spielen. Der Siegeszug des Spiels begann: Bis 1920 wurden eine Million Spiele verkauft, ein Exemplar kostete 35 Pfennig. Bis heute ging das Spiel laut Schmidt Spiele – so heißt der Verlag inzwischen – 100 Millionen Exemplare über den Ladentisch. Es zählt zu den Klassikern der deutschen Gesellschaftsspiele – obwohl die Leistung des vermeintlichen Erfinders Joseph Friedrich Schmidt wohl vor allem darin bestand, einen eingängigen, interessanten und neuen Titel für ein sehr altes Spiel zu finden.

Für die Inder ging es allerdings bei Pachisi um viel mehr als den Wettstreit, wer als Erster alle seine Figuren ins Haus bekommt. Für sie war das Spiel auch eine Darstellung des Lebenskreises, in dem die Menschen die Welt umkreisen und schließlich an ihren Ausgangspunkt zurückgelangen. Sollte ihnen unterwegs etwas passieren, sollten sie schlimmstenfalls sterben – wenn also die Spielfigur geschlagen wird – müssen sie wiedergeboren werden, um ihren Weg fortzusetzen. Die Ankunft im Haus wäre demnach das Erreichen des Punktes, an dem es keine Auferstehung mehr gibt, dem ersehnten Nirwana.