Kein Prügel- und Explosionsfilm ohne Gewaltszenen: Die Heldin oder der Held teilt ordentlich aus und steckt ordentlich ein. In Wrestling-Übertragungen treiben durchtrainierte Athletinnen und Athleten die Choreografie des Schmerzzufügens kunstvoll auf die Spitze. Eine wachsende Zahl von Menschen schaut sich die Gewaltorgien mit Begeisterung an. Und das, obwohl viele selbst mitleiden.

Denn wer mit ansieht, wie jemand einen Hieb in den Bauch oder einen Tritt gegen das Schienbein bekommt, spürt mitunter an gleicher Stelle im eigenen Körper einen Stich oder ein dumpfes Gefühl. Manche geben gar Schmerzlaute von sich oder verziehen das Gesicht. Andere wiederum fühlen derart mit, dass sie aus diesem Grund überhaupt keine Gewaltfilme gucken.

Eine "Landkarte" des Körpers hilft beim Mitfühlen

Forscher aus Großbritannien, den Niederlanden und USA haben nun herausgefunden, was hinter der Leinwandempathie stecken könnte. Wie sie in ihrer Studie in der renommierten Fachzeitschrift "Nature" schreiben, simuliert das Gehirn Gesehenes anhand des eigenen Körpers.

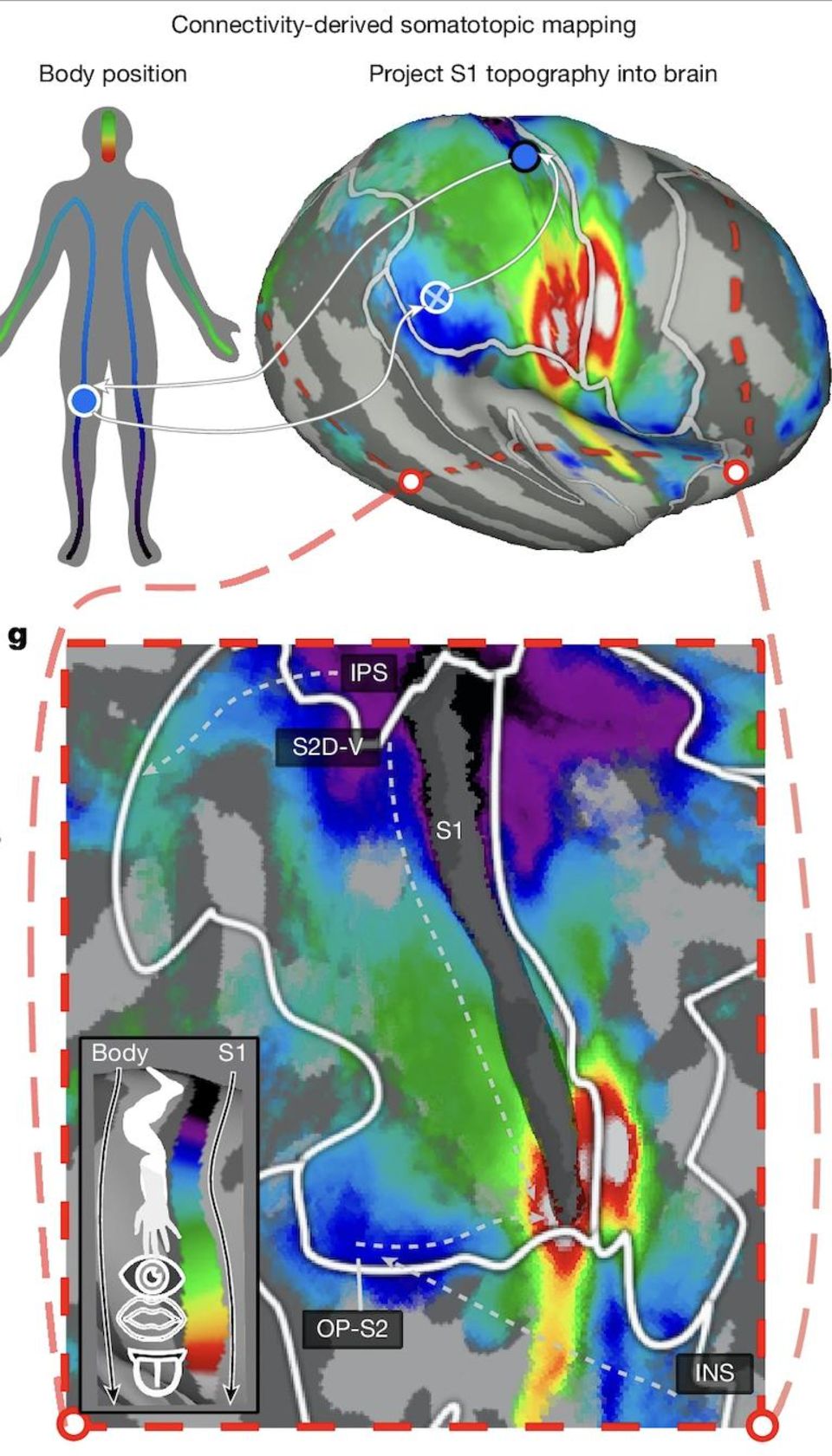

Genauer werden beim Zuschauen Hirnregionen im somatosensorischen Kortex aktiv, die normalerweise Berührungsreize verarbeiten. Anhand einer "Landkarte des Körpers" werden die beobachteten Berührungen den eigenen Körperteilen zugeordnet (siehe Abbildung). Diese Landkarte galt bislang als einzigartig im Gehirn.

Hauptautor Nicholas Hedger illustriert das in einer Pressemitteilung an einem Beispiel: "Wenn Sie jemanden beobachten, der gekitzelt wird oder sich verletzt, leuchten Bereiche des Gehirns, die Berührungen verarbeiten, in Mustern auf, die den betroffenen Körperteilen entsprechen. Ihr Gehirn projiziert das Gesehene auf Ihren eigenen Körper und 'simuliert' so eine Berührungsempfindung, obwohl Ihnen selbst nichts passiert ist."

Unser Gehirn erzeugt also eine Art Echo des Leinwandgeschehens, eine körperliche Empfindung in abgeschwächter Form.

Offenbar gibt es mehr Landkarten als gedacht

Allerdings blieb lange rätselhaft, auf welche Weise Seheindrücke derartige Körperempfindungen überhaupt hervorrufen können. Schließlich findet die Verarbeitung optischer Informationen in einem ganz anderen Hirnbereich statt: im visuellen Kortex.

In der Studie deckte das Forscherteam nun auf, dass sich im visuellen Kortex ebenfalls eine rudimentäre Landkarte des Körpers befindet, die in enger Verbindung zum somatosensorischen Kortex steht. Sie hilft, das Gesehene an entsprechender Stelle im eigenen Körper zu verorten. Der visuelle Kortex triggert somit die Echos im somatosensorischen Kortex. Auf diese Weise erleben wir das Gesehene körperlich mit.

Mit "Inception" wurde das Hirn der Probanden kartiert

Diese Kommunikation funktioniert auch in die andere Richtung, sagt Hedger: "Wenn Sie beispielsweise im Dunkeln zum Badezimmer gehen, helfen Ihnen taktile Empfindungen dabei, mit Ihrem visuellen System eine interne Karte der Umgebung zu erstellen; selbst wenn nur minimale visuelle Informationen vorliegen. Dieses 'Ergänzen' spiegelt wider, wie unsere verschiedenen Sinne zusammenarbeiten, um ein kohärentes Bild der Welt zu erzeugen."

Herausgefunden haben die Forscher all das anhand von 174 Probandinnen und Probanden, die sie Szenen aus Hollywoodfilmen wie "Inception" und "The Social Network" schauen ließen. Währenddessen wurde ihre Hirnaktivität im MRT-Scanner aufgezeichnet. Dabei leuchte parallel zur Landkarte im somatosensorischen Kortex die Minilandkarte im visuellen Kortex auf, deren Existenz die Forscher so überraschte.

Sind die Füße oben oder unten? Wie unser Gehirn Anatomie erfasst

Die Karte im visuellen Kortex ist sogar in sich zweigeteilt: Ein Abschnitt registriert, um welchen Körperteil es sich handelt. Ein Gesicht wird als Gesicht erkannt, egal, ob es oben links oder unten rechts erscheint.

Ein anderer Abschnitt reagiert auf Körperteile, die sich an erwarteter Stelle im Raum befinden. Heißt, diese Region wird aktiv, wenn das Gesicht oben und die Füße unten sind. Festzustellen, wo bei anderen Menschen oben und unten ist, scheint offenbar besonders wichtig zu sein.

Die Studienautoren folgern aus ihren Ergebnissen: Wenn wir in unserem Inneren simulieren, was wir sehen, hilft uns das vermutlich, besser nachzuempfinden, was andere Menschen erleben. Das macht uns mitfühlender, empathischer.

Funktioniert die innere Landkarte bei Autismus anders?

Doch welchen praktischen Nutzen hat das? Menschen mit bestimmten Ausprägungen von Autismus etwa tun sich mitunter schwer, zu entschlüsseln, was andere Menschen fühlen. Dies könnte manchen Theorien zufolge daran liegen, dass sie das Gesehene innerlich anders miterleben.

Die Entdeckung in der Studie könnte unser Verständnis der Erkrankung transformieren, sagt Hedger. Womöglich ließe sich daraus sogar ein Diagnosetool entwickeln, das stressfreier ist als herkömmliche Methoden, bei denen Menschen umherflitzende, blinkende Lichter betrachten müssen oder von Kopf bis Fuß berührt werden, um ihre Reizverarbeitung zu testen. Gerade für Hochsensible können diese Erfahrungen enorm belastend sein.

Allerdings müsste erst einmal untersucht werden, inwiefern Menschen mit Autismus oder anderen neurologischen Besonderheiten Filmhandlungen tatsächlich anders verarbeiten. Und womöglich wäre dies nicht bei allen Betroffenen in gleichem Maße der Fall. Schließlich gibt es große Unterschiede innerhalb des Spektrums.

Warum "fühlen" manche Menschen bei Filmen nicht mit

Lässt sich aus der Studie generell schließen, dass jemand, den es kaltlässt, wenn auf dem Bildschirm Körperteile umherfliegen, weniger empathisch ist? Dies könne manchen Theorien zufolge eine Erklärungsmöglichkeit sein, sagt Hedger gegenüber GEO auf Nachfrage. Eine andere sei der "Gewöhnungseffekt". Wer viele Horrorfilme schaut, stumpft mit der Zeit ab. Außerdem mache es einen Unterschied, ob wir eindeutig fiktive Gewalt auf der Leinwand sehen oder echte Gewaltakte. Letzteres lasse sich aus ethischen Gründen aber kaum untersuchen.

Fest steht, dass von Mensch zu Mensch variiert, wie intensiv wir fiktive Gewaltdarstellungen erleben. So gibt es zum Beispiel das Krankheitsbild der "Spiegel-Berührungs-Synästhesie". Menschen, die darunter leiden, fühlen Berührungen, die sie sehen, so stark mit, dass es ihre Lebensqualität massiv beeinträchtigen kann. So jemand würde sich sicher keinen Gewaltfilm anschauen.