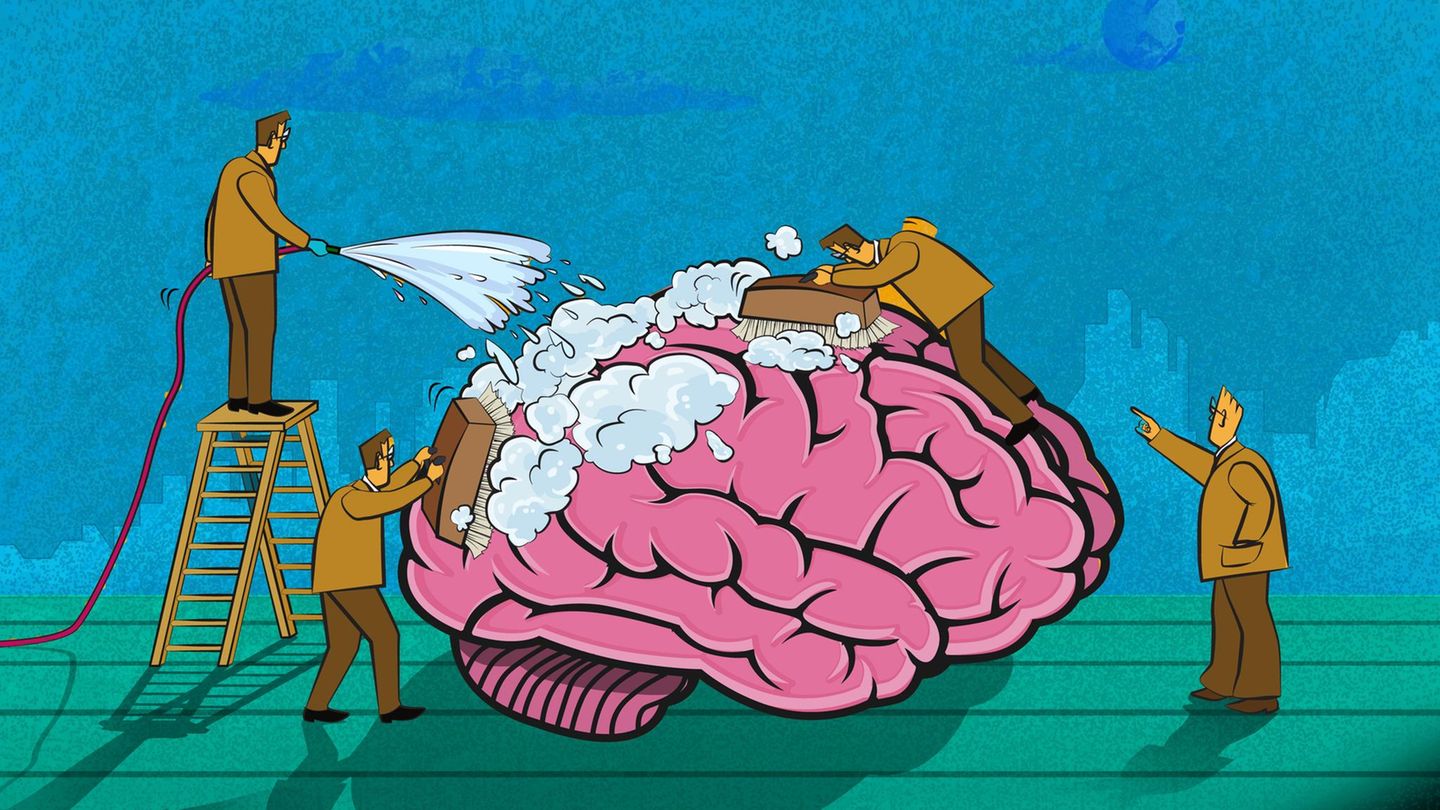

Wenn wir schlafen, räumt das Gehirn auf. Es spült Abfallstoffe hinaus, die sich tagsüber angesammelt haben: Eiweißfragmente zum Beispiel, biochemische Altlasten. Dieser Reinigungsprozess tief im Inneren unseres Kopfes könnte entscheidend dafür sein, warum guter Schlaf nicht nur erholt, sondern auch vor Krankheiten wie Demenz zu schützen scheint. Was genau die Gehirnwäsche antreibt, ist rätselhaft. Nun hat ein internationales Forscherteam einen zentralen Mechanismus entdeckt, der Licht ins Dunkel des Denkorgans wirft: winzige Noradrenalin-Wellen, die das Gehirn in eine Art Spülmaschine verwandeln.

Noradrenalin ist eigentlich ein Stresshormon. Es wird bei Gefahr ausgeschüttet, fördert die Wachsamkeit und bringt das Herz auf Trab. Doch im Tiefschlaf übernimmt der Botenstoff eine ganz andere Rolle. Alle 50 Sekunden, so beobachteten die Forschenden bei Experimenten mit Mäusen, setzt der Hirnstamm kleine Stöße Noradrenalin frei. Diese Impulse verengen kurzzeitig die Blutgefäße im Gehirn, die sich danach wieder ausdehnen. Der Vorgang wirkt wie eine Pumpe: Die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit –der Liquor – wird dadurch durch Kanälchen gepresst, die sich zwischen den Nervenzellen und um die Blutgefäße erstrecken. Auf diesem Weg schwemmt der Liquor molekulare Abfälle aus dem Gewebe.

Die Kanälchen bilden das glymphatische System – benannt nach den Gliazellen, die es umgeben, und dem lymphatischen System, dem es in seiner Funktion ähnelt. Das glymphatische System ist ein Abwassernetz für das Gehirn. Entdeckt wurde es erst vor etwas mehr als zehn Jahren von der dänisch-amerikanischen Neurowissenschaftlerin Maiken Nedergaard. Seither hat ihre Arbeitsgruppe immer wieder neue Aspekte dieser biologischen Kläranlage beschrieben. Die jetzt in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichte Studie ergänzt das Bild um ein zentrales Detail: Noradrenalin ist ein Taktgeber für die Hirnreinigung.

Die Forschenden erhöhten die Frequenz der Noradrenalin-Stöße

Um das zu beweisen, entwickelten die Forschenden eine ausgeklügelte Versuchsanordnung. Sie implantierten Mäusen feine Glasfasern und Elektroden, die erlaubten, Signale und Flüssigkeitsbewegungen auch im natürlichen Schlafzustand zu messen. Gleichzeitig konnten sie mit Licht bestimmte Hirnregionen gezielt aktivieren. So zeigten sie, dass die rhythmischen Noradrenalin-Stöße zu synchronen Kontraktionen der Blutgefäße führten – und diese wiederum die Hirnflüssigkeit in Bewegung setzten. Als sie die Frequenz der Noradrenalin-Stöße künstlich auf zehn Sekunden erhöhten, floss die Flüssigkeit tiefer in das Gehirngewebe hinein.

Der Effekt war messbar: Mit fluoreszierenden Farbstoffen konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Fluss des Liquors verfolgen. Die Flüssigkeit bewegte sich dynamischer und transportierte mehr Abfallstoffe ab. Eine biologische Spülung, getaktet vom Nervensystem.

Doch es gibt auch einen Gegenspieler in dieser Geschichte: Zolpidem. Das Schlafmittel gehört in Deutschland zu häufig verschriebenen Medikamenten gegen Einschlafstörungen – und es hat unerwartete Nebenwirkungen. Zwar schläft man damit schneller ein. Zugleich aber, darauf jedenfalls weist die Studie hin, drosselt der Wirkstoff die Noradrenalin-Stöße im Tiefschlaf um bis zu 50 Prozent. Der Effekt auf die Gehirnreinigung ist drastisch: Der Liquorfluss sinkt um etwa 30 Prozent, so die Untersuchung an Mäusen.

Zolpidem wirkt auf die GABA-Rezeptoren, die dämpfend auf das Nervensystem einwirken. Das beruhigt zwar, scheint aber die natürlichen Rhythmen zu stören, die für die Selbstreinigung des Gehirns wichtig sind. Da Millionen Menschen Schlafmittel einnehmen, ist es ungemein wichtig zu wissen, ob die Nachtruhe weiterhin gesund ist, betont Natalie Hauglund, Co-Autorin der Studie.

Bei neurodegenerativen Leiden scheint das System im Hirn gestört zu sein

Die Ergebnisse passen zu früheren Erkenntnissen. Schon vor gut einem Jahrzehnt hatte Nedergaards Team gezeigt, dass Schlafentzug die Konzentration von Abfallproteinen wie β-Amyloid im Gehirn ansteigen lässt – ein Eiweiß, das mit der Entstehung von Alzheimer in Verbindung gebracht wird. Auch andere Studien deuten darauf hin, dass das glymphatische System bei neurodegenerativen Erkrankungen geschwächt ist.

Was heißt das für den Menschen? Zwar wurden die aktuellen Befunde an Mäusen erhoben, doch gibt es Hinweise, dass unser glymphatisches System ähnlich funktioniert. Auch beim Menschen schwankt der Noradrenalinspiegel im Schlaf rhythmisch, bildgebende Verfahren zeigen pulsierende Flüssigkeitsbewegungen im Gehirn. Die Forschenden hoffen nun, mit ihren Ergebnissen die Grundlage für neue Schlafmittel zu legen – Medikamente, die nicht nur das Einschlafen erleichtern, sondern auch die nächtliche Gehirnreinigung unterstützen.

Bis dahin gilt: Wer gut schlafen will, sollte nicht nur auf die Einschlafzeit achten, sondern auch auf Qualität und Tiefe der Schlummers. Denn nachts ist das Gehirn schwer beschäftigt: Es spült, filtert, sortiert. Und bereitet uns vor: auf einen neuen, klaren Tag.