GEO: Wenn Sie mein Gesicht betrachten, haben Sie vermutlich den Eindruck, es gleichzeitig in allen Details zu sehen. Aber Sie wissen es besser. Was sehen Sie tatsächlich?

Nick Chater: Extrem wenig. Detailliert sehe ich, sehen wir alle, nur einen winzigen Ausschnitt, etwa ein bis zwei Grad des Gesichtsfeldes. Als würde ich durch ein langes Teleskop schauen. Nur dort nimmt die Netzhaut scharf und farbig wahr, alles andere ist schwarz-weiß und verschwommen.

Und wie viel sehen Sie jeweils auf einmal?

Einen Teil eines Auges etwa. Dann springe ich zum nächsten Detail: zu einem Nasenflügel vielleicht, zum Mundwinkel, zur Stirn. Niemals sehe ich ein ganzes Gesicht auf einmal.

Das gilt genauso für Farben?

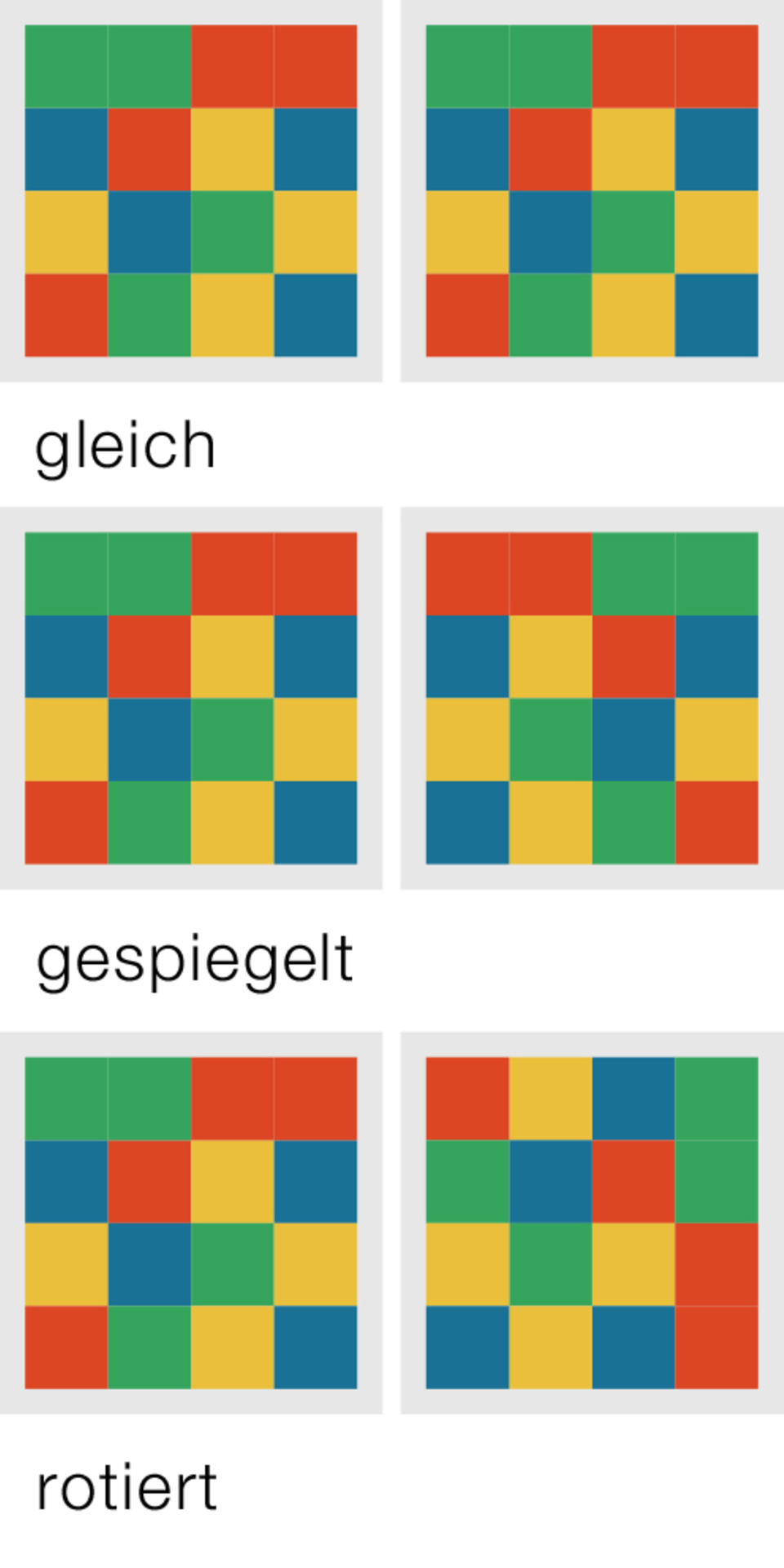

Ja, das ist verrückt. Die bunten Bücher hinter Ihnen: Ich habe den Eindruck, ich sehe alle Farben auf einmal, aber wir können in Experimenten nachweisen, dass das nicht stimmt. Wir sehen immer nur eine Farbe zur selben Zeit. Und wenn wir auf eine andere Farbe „umschalten“, dann sehen wir die davor gesehene nicht mehr.

Besteht unsere Wahrnehmung nur aus solchen Mini-Eindrücken? Das ist schwer zu glauben.

Psychologen sprechen hier von der „Großen Illusion“. Wir haben den Eindruck, ständig die ganze Welt um uns herum wahrzunehmen, in vollen, realistischen Details – tatsächlich aber sehen wir das Meiste überhaupt nicht und erfassen nur winzigste Ausschnitte. Experimente belegen, wie unfassbar klein unser Fenster zur Welt ist und dass wir zu jedem Zeitpunkt eigentlich nur jeweils eine einzige Sache registrieren: ein Wort, wenn wir lesen; ein Detail der Welt, eine Farbe.

Dann müssten doch schon die ersten Menschen wegen Lebensuntauglichkeit gescheitert sein.

Ich will nicht allzu demoralisierend klingen. Unser Gehirn ist verdammt gut darin, komplexe Objekte schnell zu erkennen, etwa den Gefühlsausdruck eines Gesichts. Und es kann uns hervorragend alarmieren: Wenn etwas Wichtiges passiert, macht uns das Gehirn meistens darauf aufmerksam.

Wo liegt dann das Problem?

Darin, dass wir mit vollkommen falschen Vorstellungen über unseren Geist herumlaufen. Das zeigen anschaulich die „Unmöglichen Figuren“ des schwedischen Zeichners Oscar Reutersvärd (siehe Grafik unten). Jedes dieser Objekte sieht zunächst wie eine ganz normale dreidimensionale geometrische Figur aus. Bei genauerem Hinsehen allerdings ergeben sie einfach keinen Sinn. Sie haben Lücken und sind widersprüchlich.

Ja, und?

Sie zeigen, dass das innere Bild, das wir uns von der Welt machen, lückenhaft und inkohärent ist. Wir können aus den Unmöglichen Figuren drei Lehren ziehen: Erstens, dass unsere Intuitionen darüber, wie unser Geist funktioniert, grundlegend falsch sind. Wir haben den Eindruck, dass wir die äußere Welt im Inneren halbwegs korrekt widerspiegeln; aber das ist offensichtlich nicht der Fall – sonst würden wir eine Unmögliche Figur sofort als unmöglich zurückweisen. Die zweite Lektion lautet: Wir nehmen alles nur punktuell wahr. Punktuell ist das Objekt „sinnvoll“, aber eben nicht als Ganzes. Drittens belegen die Zeichnungen, wie unangebracht das Vertrauen in unsere eigene Wahrnehmung ist: Das Gehirn kann nicht anders, als immer wieder so zu tun, als sei das Objekt stimmig, sogar noch, wenn es längst weiß, dass dieser Eindruck falsch ist.

Sie scheinen die Schwächen unserer Wahrnehmung mit einer gewissen Freude zu zelebrieren.

Weil wir nur so ein realistisches Bild dessen bekommen, was wirklich in unserem Kopf abläuft.

An diesem Bild arbeiten Philosophen und Forscher seit mehr als 2000 Jahren. Was ist neu?

Sie sind stets von unseren Intuitionen ausgegangen, unseren Vermutungen, wie unser Geist arbeitet. Aber das ist kein brauchbarer Ansatz.

Weil wir keine Ahnung haben von uns selbst.

Richtig. Das gilt nicht nur für den Geist, sondern für alles, was wir sagen. Als man in den 1950er Jahren die ersten intelligenten Computer bauen wollte, versuchte man, das menschliche Wissen als Grundlage zu nehmen und in den Computer zu übertragen. Forscher machten sich also auf, das Wissen von Experten aus den unterschiedlichsten Fachgebieten zu systematisieren – aber je mehr sie es versuchten, desto deutlicher wurde: Da ist nichts Systematisches! Schachspieler, auch aus der Weltspitze, können nicht sinnvoll erklären, wie sie spielen. Ärzte können nicht erklären, wie sie zu einer Diagnose kommen.

Mehrheitlich überleben Patienten eine Operation, irgendetwas müssen Ärzte also wissen.

Schon, aber sie können es nicht erklären. Wenn man sich die Erklärungen genauer anschaut, dann sind sie voller Widersprüche, logischer Löcher und Inkonsistenzen. Zugleich sind die Mediziner völlig überzeugt, dass sie alles ziemlich gut durchschauen. Das gilt nicht nur für Ärzte. Psychologen sprechen von der „Illusion der Erklärungstiefe“: Flüssig reden wir vor uns hin und bemerken gar nicht, was für ein unzusammenhängendes, unlogisches Zeug wir erzählen.

Meine Güte, Sie haben ja keine sehr hohe Meinung von unserem Gehirn. Wir sehen nur winzigste Ausschnitte, machen uns allerhand Illusionen und können nichts vernünftig erklären. Chaos-Köpfe.

Und die gravierendste Folge habe ich noch gar nicht genannt: Das gilt auch für unsere Innenwelt. Wir leben auch in einer Illusion über unser Selbst. Genauso wie wir in jedem Moment die äußere Welt aus wenigen Eindrücken höchst unzuverlässig zusammenbasteln, so machen wir es auch mit unserem Innenleben. Auch unsere innere, mentale Welt, samt den Motiven, Glaubenssätzen und Werten, auf die wir so stolz sind, ist eine Erfindung.

Das nehme ich persönlich: Sie sagen mir, ich sei eine Illusion?

Nein, ich sage Ihnen, dass auch unsere Intuitionen über unser Innenleben falsch sind. Wir haben den Eindruck innerer Tiefe, einer reichen Welt, in der unsere Überzeugungen ruhen. Und wenn wir sie brauchen, holen wir sie gleichsam hoch. Aber da ist nichts dergleichen: Wir haben keine innere Tiefe. Wir sind mental flach. So wie wir die Außenwelt aus einzelnen Eindrücken improvisieren, so machen wir es auch mit unserem Selbst.

Das nehme ich jetzt noch persönlicher.

Die Psychologie hat viele Belege, dass wir jeweils im Moment erfinden, was mit uns los ist. Vor ein paar Jahrzehnten hat man bei Epilepsiepatienten die Verbindung zwischen den Gehirnhälften zerschnitten. Die rechte Hälfte wusste also nicht mehr, warum die linke etwas tut. Dann hat man die linke Gehirnhälfte, wo die Sprachfähigkeiten konzentriert sind, gebeten, zu erklären, was die rechte Hälfte macht. Und obwohl sie davon keine Ahnung haben kann, die Hälften sind ja komplett getrennt, hat die linke Hälfte flüssig die plausibelsten Erklärungen abgegeben – die natürlich komplett unsinnig waren. Pure Erfindungen.

Und das machen wir mit allem?

Genau. Denn wir haben ebenso wenig einen Zugang zu unseren mentalen Prozessen, wie die linke Hälfte in einem getrennten Gehirn Zugang hat zur rechten Hälfte. Die Funktionsweise unseres Hirns ist uns völlig verschlossen. Wir können nur beobachten, was wir tun, aber nicht, warum wir es tun. Wir betrachten uns selbst im Grunde so, wie wir andere Menschen betrachten. Wir machen etwas und fabulieren dann Erklärungen, warum wir es getan haben. Und wir wissen niemals, ob unsere Erklärungen etwas mit den tatsächlichen Prozessen in unserem Geist zu tun haben.

Das klingt jetzt sehr allgemein, als würden wir rasend schnell unsere Meinung ändern können, ohne es zu bemerken.

Genau das passiert. Bei einem faszinierenden Experiment in Schweden wurden Wähler gebeten, auf einem Fragebogen anzugeben, wie sie zu politisch umstrittenen Fragen stehen: mehr Steuern oder weniger, mehr Migranten oder weniger – solcherlei Fragen. Durch einen Trick wurde ihnen unmittelbar nach dem Ausfüllen ein gefälschter Fragebogen zurückgegeben, der vielen ihrer ursprünglichen Antworten widersprach. Und? Die meisten Wähler haben die Widersprüche nicht bemerkt! Mehr noch: Sie haben sogar fließend die Positionen, die sie wenige Minuten zuvor noch abgelehnt hatten, erklärt und verteidigt.

Aber das sind doch Extreme, deren Aussagekraft unklar ist. Nicht alles ist so wirr. Als Beispiel: Ich kann ziemlich genau erklären, wie dieses Gespräch zustande gekommen ist, wie ich auf die Idee gekommen bin bei der Lektüre Ihres Buches, bis zur ersten Mail, die ich geschrieben habe – nachvollziehbare und nicht erst im Nachhinein plausible Schritte.

Das sind aber alles gleichsam öffentliche Handlungen, bei denen Sie Spuren hinterlassen haben, die Sie und ich nachvollziehen können. Was parallel dazu im Gehirn passiert ist und ob das, was Sie als Gründe angegeben haben, für das Hirn ausschlaggebend war, das wissen wir nicht.

Für Sie ist das Gehirn eine große unbewusste Maschine, zu der wir keinen Zugang haben, aus der wir aber alles holen, was uns ausmacht. Mit Verlaub, das klingt stark nach einer Wiederauflage von Sigmund Freuds Theorie. Sie besagt, dass in uns ein Unterbewusstsein agiert und uns antreibt, wobei wir die wahren Motive meist nicht verstehen.

In zwei Aspekten weiche ich grundlegend von Freud ab. Erstens unterscheidet er zwischen bewussten und unbewussten Prozessen. Als wären wir Eisberge, bei denen manche Teile über Wasser, also erkennbar, und andere unter Wasser, also unbewusst, wären. Ich sage hingegen: Alles ist Eis. Das Gehirn arbeitet nur auf eine einzige Weise. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass, während wir „bewusst“ denken, irgendwo im Hirn noch etwas „Unterbewusstes“ abläuft. Es gibt kein Unterbewusstsein, sondern nur die parallel prozessierende, verteilte Anstrengung unseres Hirns, sich einen Reim auf die Welt zu machen. Das erfordert in jedem Moment nahezu alle geistigen Ressourcen, die wir besitzen. Wir haben gar keine Rechenkapazität für Unterbewusstes.

Aber jeder könnte eine Geschichte seines Lebens erzählen, von Wünschen, Zielen, die ihn antreiben.

Richtig. Aber da liegt der zweite Unterschied zu Freud. Bei ihm klingt es so, als wären in uns andere Personen – das Es, das Ich, das Über-Ich. Sie kämpfen um die Kontrolle und versuchen den Menschen zu steuern. Ich glaube, das ist ein unnötig kompliziertes Bild für das, was tatsächlich in unserem Kopf passiert. Wir versuchen einfach nur halbwegs stimmig zu interpretieren, was vor unserer Nase passiert. Das ist alles. Unser Inneres liegt nicht in Form einer Geschichte vor, die immer wieder bestimmt, was wir tun, sondern wir erfinden unterschiedliche Geschichten, wann immer wir sie brauchen.

Das heißt auch: Psychotherapie ist Zeitverschwendung?

Vielleicht hilft sie, aber wer hofft, dabei sein wahres Ich zu finden, den muss ich enttäuschen: So etwas gibt es nicht.

Wie steht es mit Traumata? Menschen, die so Schreckliches erlebt haben, dass ihr ganzes Leben davon beherrscht wird – das dürfte es nach Ihrer Theorie nicht geben.

Doch, doch, das halte ich für absolut plausibel. Solche Dinge passieren, und sie können selbstperpetuierend sein. Alle neuen Erlebnisse werden dann stets unter einem ähnlichen Blickwinkel gedeutet. Das widerspricht nicht meiner Theorie. Ich sage ja, dass wir Produkte unserer Vergangenheit sind. Alle spontanen Deutungen nehmen wir aus dem Fundus des in uns Gespeicherten, aus unserem Gedächtnis. Woher auch sonst? Aber wir fügen sie stets spontan zu erklärenden, oft widersprüchlichen Geschichten zusammen.

Und Gefühle? Sie ergreifen uns, sie überwältigen uns – wir erfinden sie doch nicht!

Ganz im Gegenteil! Ich glaube, dass Emotionen sogar besonders gute Belege für meine Theorie sind. Es gibt viele schöne Experimente, die zeigen, dass Gefühle nicht klar umrissen und definiert aus inneren Tiefen aufsteigen, sondern dass wir sie jeweils erfinden.

Wie soll das denn gehen?

Zum einen sendet unser Körper nur höchst vage Signale über unseren Zustand. Wenn der Magen grummelt, ist das ja nicht so scharf definiert, dass wir ein Magengrummeln aus Wut klar von jenem aus Verärgerung unterscheiden können. Nicht zu jeder unserer Emotionen korrespondiert ein exakter körperlicher Zustand. Wir brauchen also zusätzliche Hinweise darauf, was eigentlich mit uns los ist.

Und die holen wir aus der Umwelt?

In einem legendären Experiment schickten Forscher junge Männer über zwei unterschiedliche Brücken: eine stabile Betonbrücke und eine zappelnde Hängebrücke. An den Enden der beiden Brücken stand jeweils eine attraktive, junge Frau, die sich als „Forscherin“ ausgab und den Probanden ihre Telefonnummer gab unter dem Vorwand, sie könnten sie anrufen, falls sie noch Fragen hätten. Was passierte? Diejenigen Männer, die über die schwankende Brücke gegangen waren, riefen die Frau deutlich häufiger an und versuchten sich mit ihr zu verabreden. Warum? Die Wissenschaftler vermuten: Von ihrem Gang über die schwankende Brücke waren diese Männer voller Adrenalin, aber sie bezogen ihre innere Aufregung nicht auf die Brücke, sondern auf die junge Frau. Gefühle sind nicht einfach da. Wir müssen die unterschiedlichsten Signale erst zu einem plausiblen Ganzen zusammenfügen.

Und dabei können wir uns auch vertun.

Genau. Dann kommt es eben zur Verwechslung einer Brücke mit einer jungen Frau. Aber wir sind so verdammt schnell im Deuten von Situationen, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass wir Erfinder sind. Emotionen fühlen sich an wie unumstößliche Fakten.

Aber gibt es denn in uns gar nichts Fixes? Nichts, was einfach da ist?

Ich würde sagen: nein. Aber das ist gar nicht schlimm. Weil wir hauptsächlich Produkte unserer Vergangenheit sind, sollten wir uns vielleicht nicht als feste Selbste auffassen, sondern eher wie Traditionen. Diese sind halbwegs stabil, so wie kulinarische Traditionen, die chinesische oder die indische Küche beispielsweise. Sie sind nicht beliebig, sondern klar erkennbar und voneinander unterscheidbar.

Aber Traditionen sind vor allem konservativ, sonst hätten sie keine Dauer. Sind wir ebenfalls konservativ, damit wir gleichsam nicht auseinanderfallen?

Richtig. Es ist sehr schwierig, Traditionen radikal und von jetzt auf gleich zu verändern. Aber als langsamer und allmählicher Prozess ist es möglich. Genauso ist es uns auch möglich, uns graduell zu verändern und neue Deutungen unseres Selbst auszuprobieren.

Wir leben in einer Zeit, in der alle versuchen, sich selbst zu finden: ihr wahres, authentisches Ich. Und da schreiben Sie: „Wir können uns nicht finden, weil dort kein Selbst ist, das wir finden könnten.“ Radikale Entpersönlichung. Und Sie finden das auch noch befreiend!

Wenn es keine verborgene Essenz von mir gibt, die ich finden muss, um endlich ganz ich selbst zu sein, dann muss ich nicht erst einen harten Kampf führen, um mich kennenzulernen. Ich kann viel freundlicher mit mir sein. Ja, ich bin widersprüchlich, inkohärent und oft ein bisschen verpeilt. Na und? Es geht gar nicht anders. Und wir haben stets die Möglichkeit, Schritt für Schritt zu lernen, ein bisschen anders zu sein, ein bisschen mehr, wie wir sein wollen.

Das führt Sie am Ende zu einer Verteidigung der liberalen Gesellschaft.

Wir sollten toleranter sein für die eigenen Inkonsistenzen – und auch für die der anderen. Und verstehen, dass wir die anderen notwendig brauchen, um unsere eigenen Widersprüche aufzudecken. Die einzige Korrekturmöglichkeit, die uns zur Verfügung steht für unsere eigenen Verwirrtheiten, sind die verwirrten Gedanken der anderen. Wir sollten sie nicht geißeln, sondern ihnen dankbar sein.