Es ist ein langes, langes Warten: Noch 23 Tage. Noch zwölf, noch acht. Vier, drei, zwei, eins, dann endlich geht in vielen Häusern eine Tür auf, dahinter ein erleuchteter Baum, darunter, deo volente, reichlich Geschenke.

Kinder warten auf die weihnachtliche Bescherung, das war schon immer so. Auch vor über 150 Jahren waren die Eltern die stetige Fragerei, wann es endlich so weit sei, gründlich leid. Und erfanden den Adventskalender, der diese Frage anschaulich beantwortete.

Gab es einen allerersten? Und wer hat ihn erfunden und gebastelt? Nun: Es gab verschiedene frühe Formen, es gab sie auch gleichzeitig. Ganz sicher ist es aber eine relativ moderne Erfindung, die frohe Nachricht von der Geburt des Jesuskinds mit Schokolade zu versüßen. Klar ist auch: Der Adventskalender ist vornehmlich eine protestantische Erfindung. Die Katholiken hatten es sich nämlich leicht gemacht: Bei ihnen hatte es sich spätestens seit dem 15. Jahrhundert eingebürgert, dass die ganze Familie sich an den Werktagen der Adventszeit – an jedem Werktag! – frühmorgens in die Kirche aufmachte, um im Fastdunkeln bei Kerzenschein eine Messe zu Ehren der Gottesmutter zu feiern. Und für die Kinder gab es dort ein Spiel: Jeden Tag durften sie einen Strohhalm in die Krippe legen, auf dass das Jesuskind warm liege.

Ein Protestant erfindet den ersten Kalender

Evangelische Familien hingegen sparten sich die Kirchgänge und pflegten häusliche Rituale: gemeinsames Vorlesen von Bibelversen, das Singen christlicher Lieder und natürlich ein dazu passendes Gebet. Doch den Kindern machte das wohl nur begrenzt Spaß, und den Spielcharakter der Strohhalme erreichte man so auch nicht.

Und so fiel es einem protestantischen Theologen zu, dem Johann Hinrich Wichern aus Hamburg, daran etwas zu ändern: 1839 stellte er für die Kinder eines Kinderheims pro Tag der Adventszeit eine Kerze auf die Speichen eines Wagenrads und für die Sonntage eine besonders dicke. Damit erfand er gleich zweierlei: Einen Kalender, der die Tage rückwärts zählte und so die Wartezeit überschaubarer machte. Und, natürlich: den Adventskranz.

Danach verzweigt sich die chronologische Linie der Kalender. Beliebt waren 24 Kreidestriche an einer Zimmertür, die nach und nach von den Kindern weggewischt werden durften. Oder es wurden täglich neue religiöse Bilder an die Wand gehängt. Oft standen in den Häusern auch Adventsbäumchen in der Stube oder ersatzweise selbst gebastelte Holzgestelle. In diese steckten die Kinder eine kleine Fahne oder einen Stern mit Bibelversen, manche Familien entzündeten zusätzlich eine Kerze. Der zunehmende Lichterschein stand sinnbildlich für die bevorstehende Ankunft des Lichts der Welt, Jesus Christus. Oder die Adventskerze: Eine einzige für die ganze Wartezeit, die an jedem Tag bis zu einer Markierung herunterbrennen durfte – in Skandinavien ersetzt sie bis heute unseren Kalender. Und schließlich entwickelten auch unsere österreichischen Nachbarn ein Sinnbild: die Himmelsleiter, auf der das Jesuskind täglich eine Sprosse herabsteigt – seine Ankunft auf Erden rückt so ganz real jeden Tag näher.

Diese frühen Kalenderformen verbreiteten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts, im deutschen, aber auch im europäischen Raum. Als Thomas Mann 1901 einen Adventskalender in seinem Roman "Die Buddenbrooks" erwähnt, müssen sie schon allgegenwärtig gewesen sein: "Unter solchen Umständen kam diesmal das Weihnachtsfest heran, und der kleine Johann verfolgte mit Hilfe des Adventskalenders, den Ida ihm angefertigt und auf dessen letztem Blatte ein Tannenbaum gezeichnet war, pochenden Herzens das Nahen der unvergleichlichen Zeit."

Eine Zählhilfe mit Papierdrehscheiben

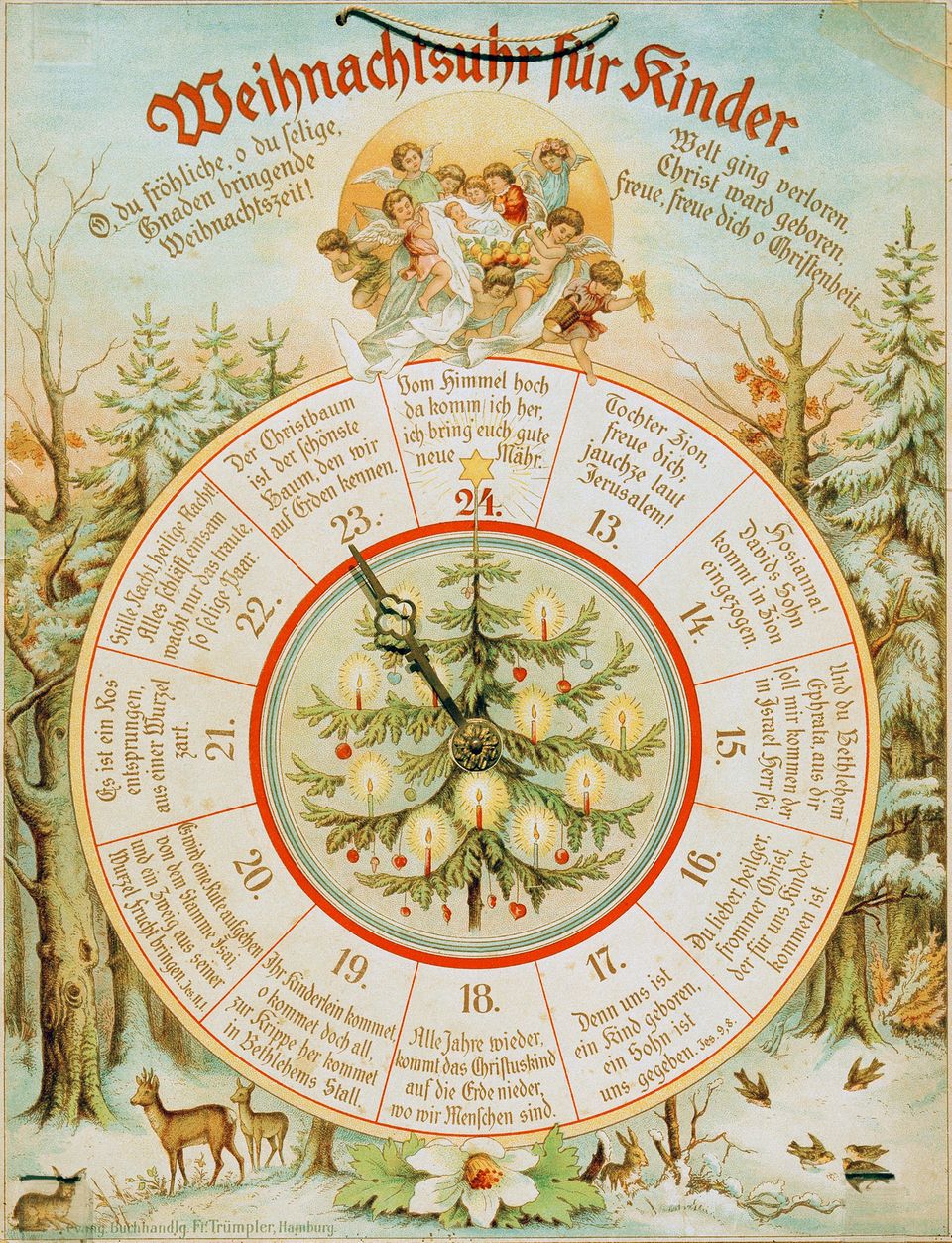

Typisch an diesem Zitat: Die Kalender mussten in den Familien selber gebastelt werden, von Vorgedrucktem, dass man kaufen könnte, war noch nicht die Rede. Das änderte sich mit den Weihnachtsuhren, bestehend aus Papierdrehscheiben, mit denen die Tage bis zum Fest heruntergezählt wurden. Sie gab es auch zu kaufen: 1902 veröffentlichte die Evangelische Buchhandlung Friedrich Tümpler den ersten Adventskalender in Form einer Weihnachtsuhr in Hamburg – er kostete 50 Pfennig.

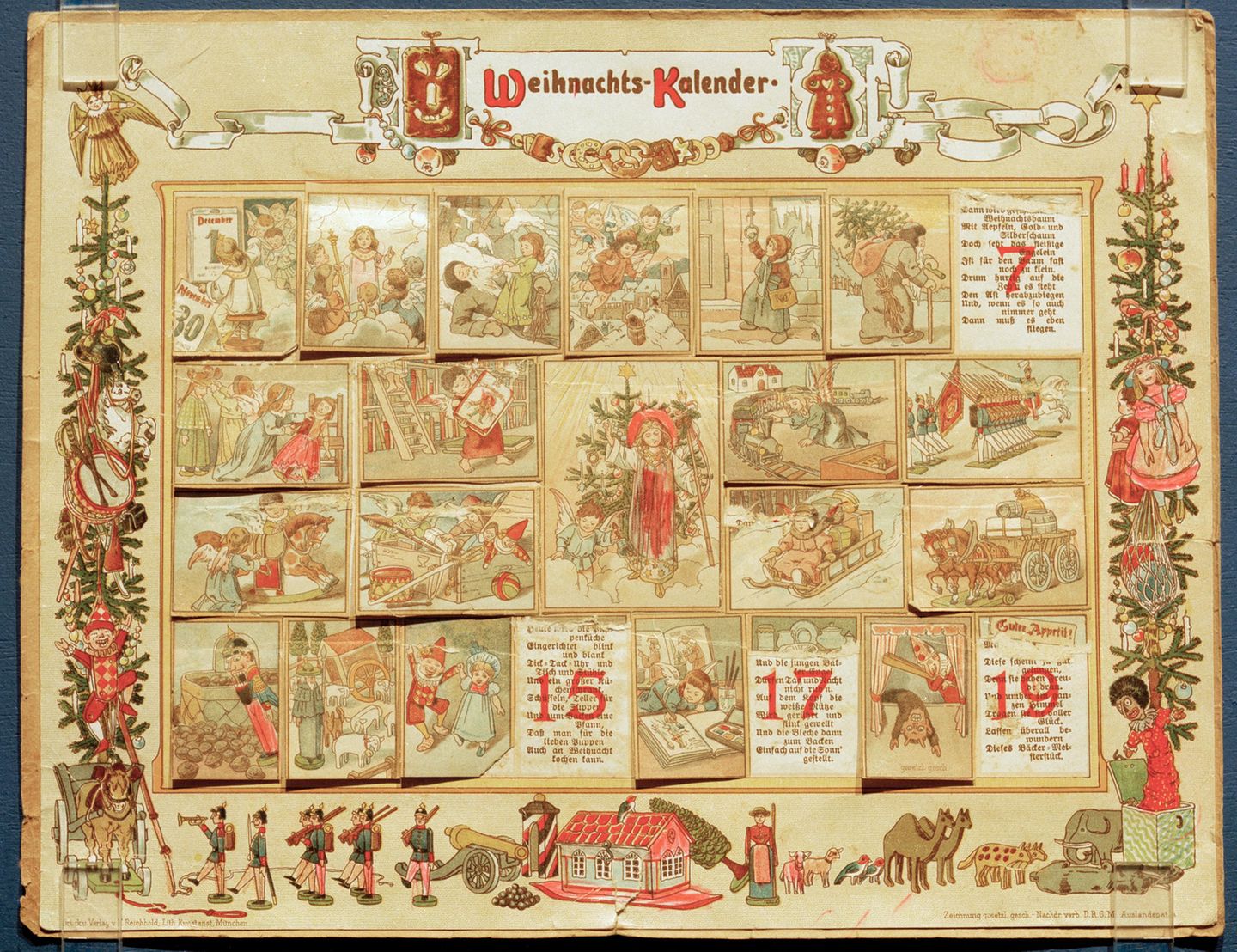

Danach witterten auch andere Geschäftsleute Profit: Zwischen 1902 und 1908 erschienen jedenfalls in mehreren deutschen Städten Adventskalender, die damals noch "Weihnachtskalender" hießen. Sie bestanden oft aus zwei Seiten, auf die eine waren religiöse Bilder und auf die andere Gedichte gedruckt. Die Kinder schnitten die Bilder aus und klebten sie auf das passende Gedicht. So bastelten sich die Kleinen erstmals ihre eigenen Adventskalendertürchen.

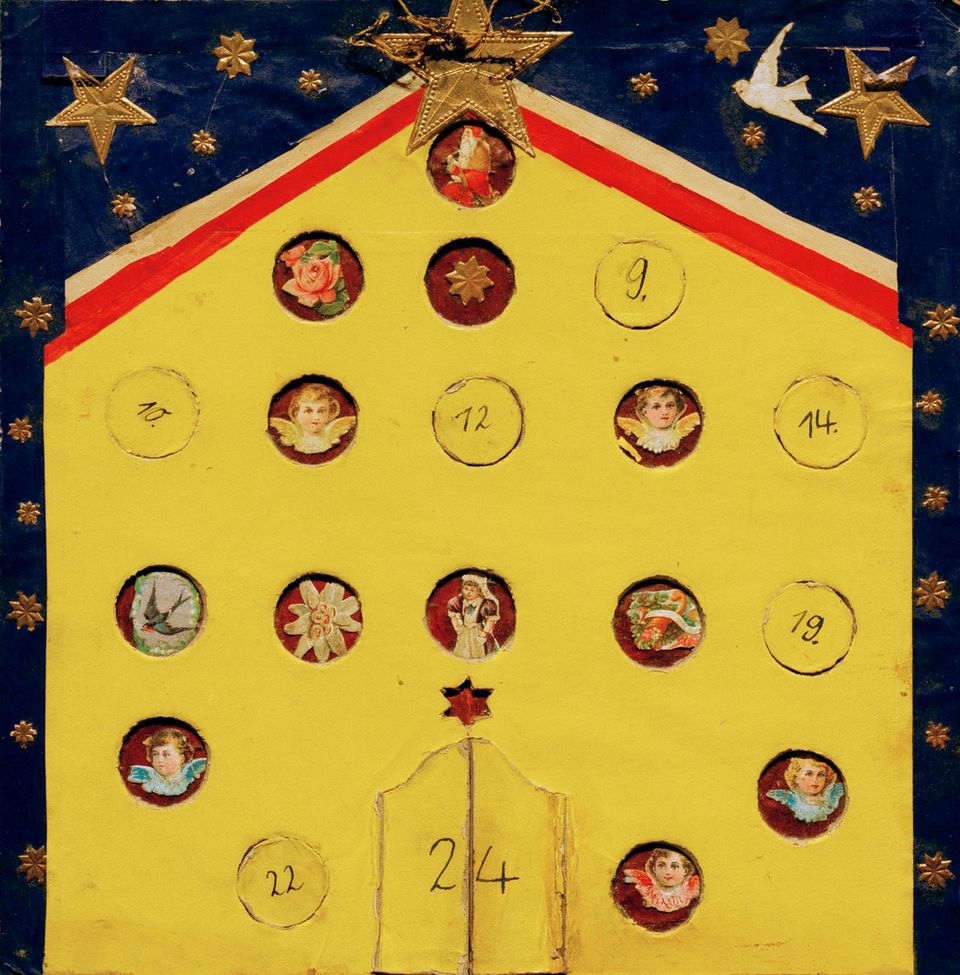

Dass man hinter diesen Potalen süße Geschenke verstecken könnte, auf diese Idee kam, so die Legende in der Branche, die Mutter des Verlegers Gerhard Lang aus Baden-Württemberg. Auf einen Karton mit nummerierten Feldern nähte sie 24 kleine Gebäckstücke auf. So konnte ihr Sohn jeden Tag eine Süßigkeit nehmen und selbst abzählen, wie lang es noch bis zum 24. Dezember dauerte. Als Erwachsener erinnerte sich Gerhard Lang an die kluge Wartehilfe seiner Mutter. Zunächst brachte er 1904 einen zweiseitigen Adventskalender mit Bildern vom geschäftigen Alltag des Christkinds heraus. Und in den 1920er-Jahren entwarf Lang die bis heute beliebte Version mit 24 Türen zum Öffnen und, im Gedenken an die Frau Mama, ein Christkindlhaus, das erstmals mit Schokolade befüllt werden konnte – dafür aber auch doppelt so teuer war wie die herkömmliche Ware.

Im Weltkrieg dann war das Papier knapp. Und die Nazis hatten mit christlicher Symbolik nichts am Hut. Es gab noch Papierkalender, in ihnen wurde aber nicht Weihnachten betont. Sondern die eher heidnische Wintersonnenwende, außerdem wimmelte es vor Runensymbolik. Nach dem Krieg war die Sehnsucht nach einer hellen Weihnacht so groß, dass schon 1945 erneut Adventskalender verschiedener Verlage erschienen. Allerdings zumeist ohne süße Beigaben: Zwar hatte schon 1938 eine in Dresden ansässige Firma erste Adventskalender mit Schokolade herausgebracht. Doch erst Ende der 1950er-Jahre verbreitete sich der Schokolade-Adventskalender. Hinter den 24 Türchen sind seitdem oftmals sowohl kleine Bildchen als auch die dazu passende Schokoladenform zu finden – eine Glocke, ein Engel oder der Nikolaus. Deren Herstellung ist heutzutage allerdings nicht mehr so romantisch wie einstmals: Bei der Sortierung helfen oft Roboter, die in Windeseile jede Köstlichkeit in das vorgesehene Fach legen. Erst danach erfolgt auch die weihnachtliche Umverpackung.

Im Digitalzeitalter sind Adventskalender oft virtuell und von Unternehmen vereinnahmt, um Aufmerksamkeit für ihre jeweilige Marke zu generieren. Die einstmals süßen Geschenke werden nun verlost, gewinnen kann man alles Mögliche: Pflegeprodukte, aber auch Mitgliedschaften von Streamingdiensten, sogar komplette Autos sind im Angebot.

Zugegeben: Festlich fühlt sich das nicht mehr an. Andererseits: In sehr vielen Familien wird immer noch gebastelt. Und nach wie vor zählen Kinder die Tage: Noch zwölf. Noch acht. Drei, zwei, eins. Und dann ist endlich Weihnachten.