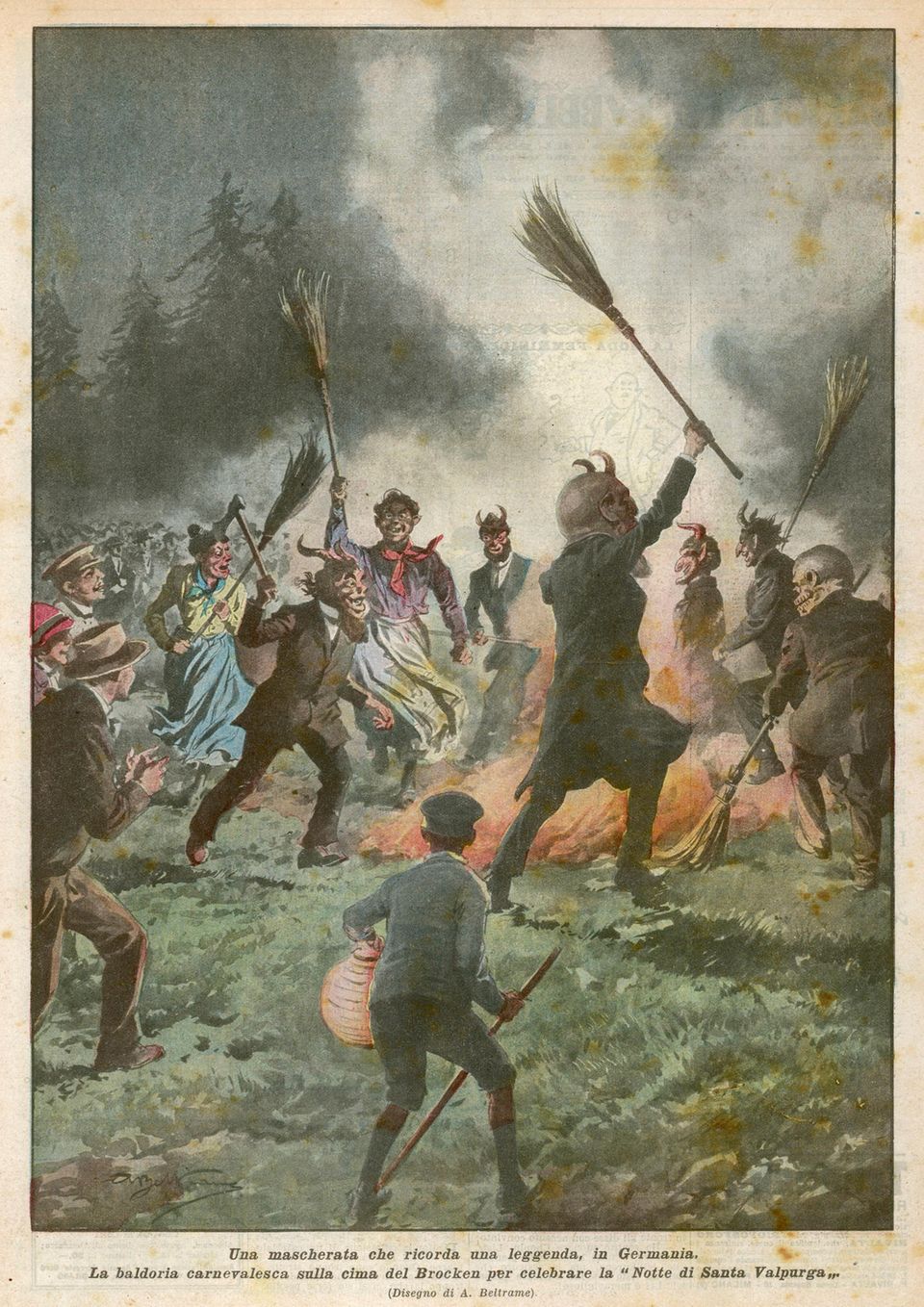

Heute Nacht geschieht es wieder: Tausende Menschen versammeln sich in den Orten am Brocken, tanzen als Hexen, Teufel und Dämonen verkleidet um hohe Feuer, Gaukler treten auf, aus unheimlich angestrahlten Brunnen quillt Dampf. Sie feiern die Walpurgisnacht, ein vermeintlich uraltes Ritual. In Wirklichkeit gründet die Tradition der auf dem Blocksberg tanzenden Hexen vor allem auf der Fantasie eines einzelnen Mannes: Hans Schultze aus Sachsen.

1630 als Sohn eines Gastwirts geboren, studiert Schultze in Leipzig und hält zum Abschluss seine "Disputio" über die Wintersonnenwende und die damit verbundenen Bräuche. Bald beginnt er, Bücher zu schreiben. Dafür gibt sich Schultze wohlklingendere Namen: Petrus Hilarius, Steffen Läusepeltz, Johannes Petrus de Memel oder Brandanus Merlinus. Bekannt wird er als Johannes Praetorius.

Er macht sich einen Namen als "Kuriositätenschreiber": In seinen Geschichten verarbeitet er Erzählungen, Gerüchte und Sagen, aber auch Aberglauben und Astrologie. Berühmt werden vor allem seine Rübezahl-Erzählungen. 1669 schreibt der Leipziger ein Buch über Hexen: "Blockes-Berges Verrichtung oder ausführlicher geographischer Bericht von den hohen trefflich alt- und berühmten Blockes-Berge: ingleichen von der Hexenfahrt und Zauber-Sabbathe, so auff solchen Berge die Unholden aus gantz Teutschland Jährlich den 1. Maij in Sanct-Walpurgis-Nachte anstellen sollen". Darin vermischt er Sagen und Geschichten mit Verhörprotokollen und Prozessakten. Die Hexenverfolgung hat ihren Höhepunkt zwar bereits überschritten, doch noch immer werden Unschuldige angeklagt: erst 20 Jahre später wird die letzte Frau in Kursachsen wegen Hexerei lebendig verbrannt werden.

So beschreibt Praetorius zentrale Anklagepunkte der Hexenprozesse als Tatsachen, darunter den Teufelspakt, die Teufelsbuhlschaft, also Geschlechtsverkehr mit dem Teufel, und den Tanz am Hexensabbat. Neben wöchentlichen Treffen mit dem Teufel gebe es für Hexen noch die Walpurgisnacht: Ein Fest, an dem die schönste Hexe ausgewählt werde, um sie mit dem Teufel zu vermählen. Zum zentralen Hexentreffpunkt in Deutschland bestimmt Praetorius den Brocken im Harz. Mit einfacher Erklärung: Der Teufel sei bekannt dafür, sich in Gestalt eines Bockes zu zeigen und der Name "Blocksberg" leitet sich wohl von Bocksberg ab.

Unter der Folter und in Todesangst gestanden angeklagte Männer und Frauen zwar immer wieder, zum "Hexensabbat" geflogen zu sein, der Brocken aber findet in den Akten nur dann Erwähnung, wenn die Angeklagten in der Nähe wohnten – als angeblicher "Blocksberg" dient jeweils ein regional bekannter Ort.

Keine erpressten Geständnisse, sondern eine Mischung aus vorchristlichen und christlichen Traditionen führen wohl dazu, dass Praetorius das Fest ausgerechnet in die Nacht auf den 1. Mai legt. Viele Kulturen feierten um diese Zeit das Ende des Winters und den Beginn des Frühlings: die Faroldinger das Maifest, die Iren Beltane, die Römer ein Fest zu Ehren der Blumengöttin Flora, die Germanen das Fest Sigrblót zur Begrüßung der hellen Jahreshälfte.

Eine Heilige und ein Pakt mit dem Teufel

Im Mittelalter hat dann der Festtag einer Heiligen die heidnischen Bräuche überlagert: Walburga. Die angelsächsische Missionarin kam im Auftrag ihre Bruders, des heiligen Bonifatius, nach Deutschland. 18 Jahre lang leitete sie als Äbtissin das bedeutende Kloster Heidenheim. Um 870 wurde sie heiliggesprochen, rund 100 Jahre nach ihrem Tod.

Am 1. Mai feierten Katholiken fortan den Tag ihrer Heiligsprechung. Der Teufel habe gewünscht, erklärt Praetorius, an diesem Tag das jährliche Hexenfest zu feiern, um das Fest der Heiligen Walburga zu überschatten.

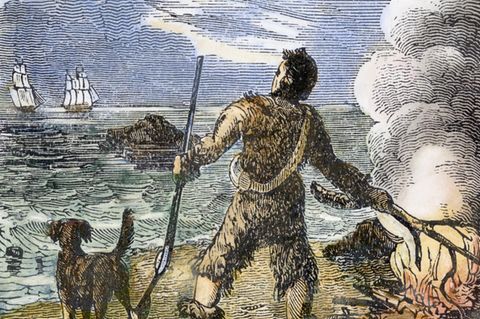

Johann Wolfgang von Goethe 1808 seine Tragödie "Faust" veröffentlicht, ist die Zeit der Hexenprozesse in Mitteleuropa vorbei. Doch wächst die literarische Faszination für Hexen: Die Brüder Grimm nehmen Praetorius als wichtigste schriftliche Quelle für die Hexen, die ihre "Kinder- und Hausmärchen" bevölkern. Und Goethe macht die Erfindung des Hans Schultze endgültig populär. Sein Faust wird zur Walpurgisnacht von Mephisto auf den Brocken gelockt: "Ein bisschen Diebsgelüst, ein bisschen Rammelei. So spukt mir schon durch alle Glieder, die herrliche Walpurgisnacht."

Nach dem Faust dauert es noch einmal fast 100 Jahre, bis sich das erste Mal Menschen so zur Walpurgisnacht auf dem Brocken treffen, wie wir es heute kennen. Der Verlagsbuchhändler Rudolf Stolle aus Bad Harzburg organisiert 1896 eine Feier im Brockenhotel. Um Mitternacht wandern die ausschließlich männlichen Gäste für eine Ansprache zur Felsformation "Teufelskanzel". Das Fest wächst, Sonderzüge der Brockenbahn fahren, bald feiern auch Frauen mit. 1905 verbietet der Besitzer des Brockens, Fürst von Stolberg-Wernigerode, das Fest auf dem Berg für einige Jahre, und auch während der beiden Weltkriege wird nicht gefeiert.

In der DDR ist der Gipfel gesperrt: Die Sowjetunion hat hier nach Westen gerichtete Spionageanlagen errichtet. So richtig in Schwung kommt das angeblich uralte Fest erst seit der Wiedervereinigung: Heute feiern Menschen in mehr als 20 Orten des Harzgebiets Walpurgisnacht – zu einigen Festen kommen bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher.