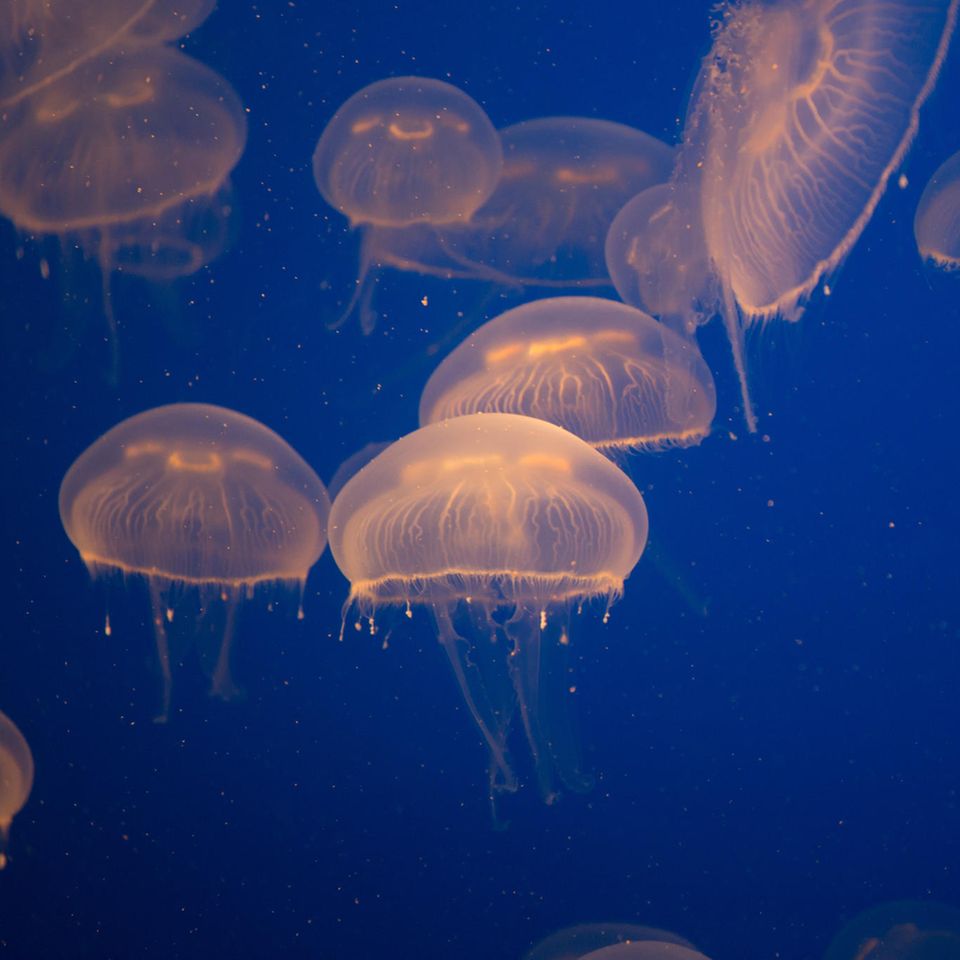

An einer Qualle ist im Wortsinn wenig dran: Die glibberigen Meereswesen bestehen zu 98 Prozent aus Wasser. Und der Körper von Medusen ist – im Vergleich etwa zu dem von Krebsen oder Insekten, Fischen, Vögeln oder Säugern – denkbar simpel gebaut. Ein elastischer Schirm zieht sich über einem Ringmuskel zusammen und sorgt so, nach dem Rückstoßprinzip, für Fortbewegung. Mehrere Tentakel, an denen zahlreiche Nesselzellen voller Gift sitzen, fischen in den Fluten nach Beute und bugsieren die gelähmten Opfer in Richtung Mundöffnung.

Ein Gehirn brauchen die Gallerttiere für ihre Art zu leben nicht. Vielmehr durchzieht ein diffuses Nervennetz den glasigen Leib, zudem spannt sich ein Nervenring um die pulsierende Glocke.

Trotz ihrer Schlichtheit sind die zum Stamm der Cnidaria (Nesseltiere) gehörenden Organismen äußerst erfolgreich. Man trifft sie in allen Ozeanen, an Küsten, auf dem offenen Meer, in der Tiefsee. Ja, Quallen zählen zu den häufigsten marinen Bewohnern. Und: Sie leben schon eine halbe Ewigkeit auf unserem Planeten, haben fünf Massensterben der Erdgeschichte überlebt. Die ältesten Fossilfunde sind mehr als eine halbe Milliarde Jahre alt.

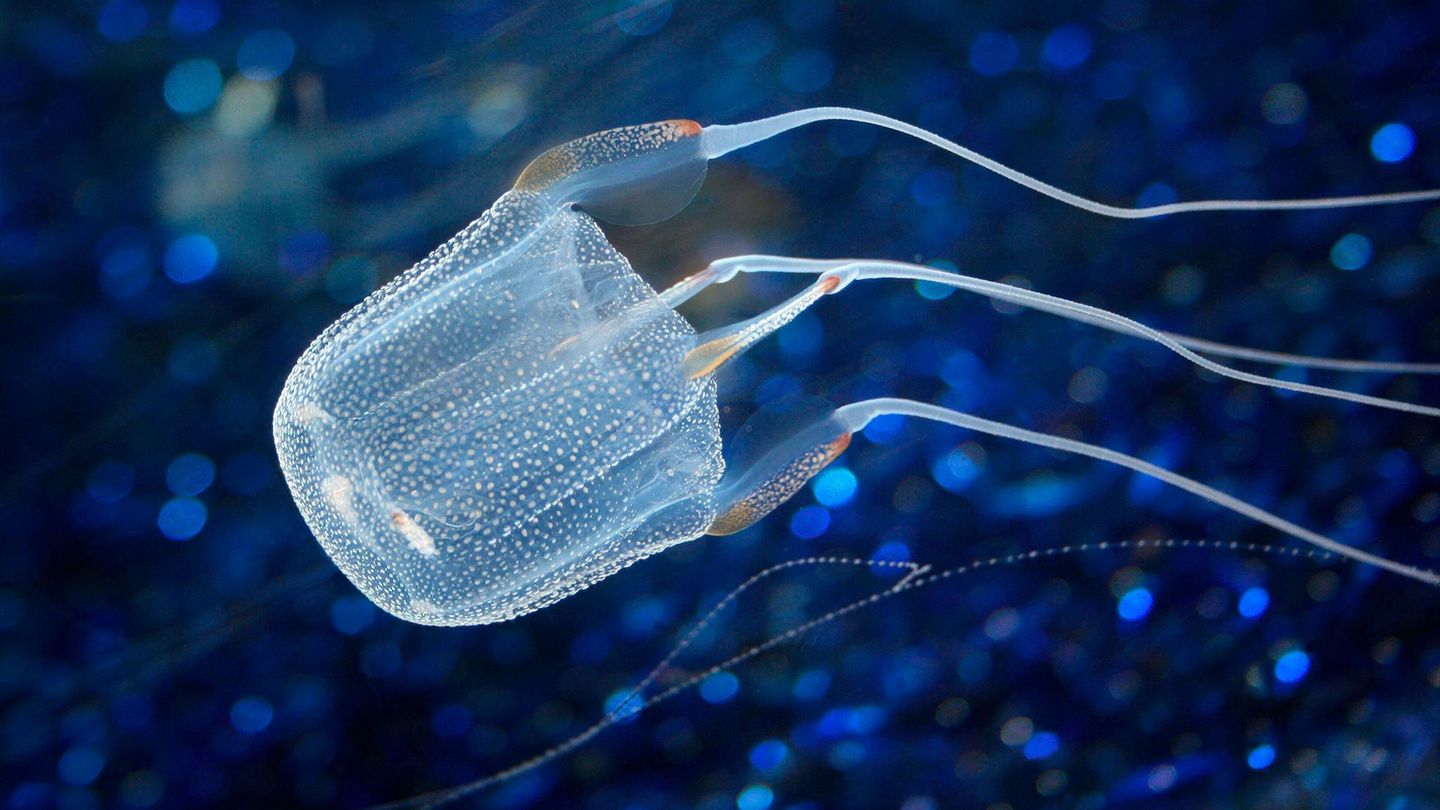

Die Quallenart, die aus Fehlern zu lernen vermag, ist gerade mal so groß wie ein Fingernagel

Ihren enormen Erfolg verdanken Quallen mehreren Faktoren: ihrer Jagdweise, ihrer Fortpflanzung (sie können sich sexuell wie asexuell vermehren), ihrer genetischen Flexibilität. Und vielleicht, das jedenfalls zeigt eine aktuelle Studie im Fachblatt Current Biology, auch einer Eigenschaft, die selbst Forschende den Medusen bislang kaum zugetraut hätten: ihrer Lernfähigkeit.

Dass genau das – aus Fehlern zu lernen und fortan entsprechend klüger zu handeln – selbst ohne Hirn möglich ist, konnte nun ein Team aus Forschenden der Universitäten Kiel und Kopenhagen zeigen. Die Spezies, die zu der verblüffenden Erkenntnis verholfen hat, kommt selbst unter Medusen recht unscheinbar daher: Tripedalia cystophora ist kaum fingernagelgroß – eine Würfelqualle, die in karibischen Mangrovengebieten Jagd auf winzige Ruderfußkrebse macht.

Dabei zeigt die Qualle eine erstaunliche Fähigkeit: Sie kann gezielt Hindernissen ausweichen, in dem Fall vor allem den Stützwurzeln der Mangroven, die – aus Sicht der Qualle – wie ein wirrer Wald ins trübe Küstenwasser ragen. Und Sicht ist hier genau der richtige Begriff: Tripedalia kann tatsächlich sehen – und zwar mit 24 Augen. Am Rand der Gallertglocke sitzen vier "Rhopalien" – Sinnesorgane, in denen sich jeweils sechs Äuglein verbergen. Hilfreich für die kleine Qualle: Denn so kann sie gezielt durch den Unterwasserdschungel manövrieren, ohne dass ihr zarter Körper ständig gegen eine Wurzel dotzt.

Mit Hilfe eines Wasserbassins simulierten die Forschenden den natürlichen Lebensraum der Qualle

Um das Lernvermögen der Medusen zu untersuchen, bauten die Quallenbegeisterten aus Kiel und Kopenhagen den Lebensraum von Tripedalia cystophora nach, in ziemlich simpler Weise: Sie kleideten den Rand eines runden Wasserbassins mit senkrechten Streifen aus – die sollten die Mangrovenwurzeln darstellen.

Zunächst testeten die Forschenden das Verhalten der Quallen, wenn die Streifen schwarz angemalt waren, also einen hohen Kontrast zur Umgebung zeigten (bei schlechter Sicht unter Wasser deutet ein hoher Kontrast an, dass sich ein Objekt in direkter Nähe befindet). Tatsächlich hielten die vorsichtigen Medusen Abstand zu den Streifen und somit zur Beckenwand.

In einem zweiten Anlauf beobachtete das Team, wie sich die Quallen verhielten, wenn an der Wand graue Streifen befestigt waren. In natürlicher Umgebung erscheinen etwas weiter entfernte Wurzeln weniger kontrastreich, also eher gräulich. Und wirklich: Anfangs vertaten sich die Quallen, schwammen allzu nah an den (scheinbar weit entfernten) Streifen vorbei und stießen oftmals mit ihnen zusammen. Doch es dauerte bloß ein paar Minuten, da hatten die hirnlosen Medusen offensichtlich dazugelernt: Tripedalia vergrößerte ihren durchschnittlichen Abstand zur Wand um rund 50 Prozent, sie drehte ihren kleinen Leib viel häufiger so, dass sie nun Kollisionen vermied.

Nicht nur ist erstaunlich, dass Quallen lernen. Sondern auch: wie schnell

Die Ergebnisse legen nahe: Quallen können durch die Kombination und richtige Interpretation visueller und mechanischer Reize Erfahrungen machen und ihr Verhalten entsprechend korrigieren. "Es ist erstaunlich, wie schnell diese Tiere lernen," sagt Forscher und Mitautor Anders Garm. "Ungefähr im gleichen Tempo wie höher entwickelte Tiere."

Um dem Geheimnis der Medusenschläue nachzuspüren, nahmen die Forschenden die Rhopalien genauer in den Fokus: Bekannt ist, dass jede dieser Strukturen spezielle Impulse (sogenannte Schrittmachersignale) erzeugt, die pulsierende Muskelkontraktionen der Meduse steuern. Die Frequenz der Signale und damit die Schnelligkeit des Pulsierens nimmt zu, sobald das Tier Hindernissen ausweicht.

Zunächst hielt das Forscherteam freipräparierten Rhopalien graue Balken vor die Augen: Darauf reagierten die Sinnesorgane nicht, sendeten keine auffälligen Impulse – interpretierten also die Balken als weit entfernt. Dann begannen die Wissenschaftler den Sehorganen schwache elektrische Stöße zu versetzen, jedes Mal, wenn sich ein grauer Balken näherte (das Prozedere sollte einen vermeintlichen Zusammenstoß imitieren). Bald darauf schon begannen die Rhopalien eben jene Schrittmachersignale zu erzeugen, die üblicherweise ein Ausweichmanöver einleiten.

Die Ergebnisse offenbaren: Tripedalia mag zwar kein Hirn besitzen, dafür aber Lernzentren – und die sitzen in den Rhopalien. Ihre Arbeit, so schreiben die Wissenschaftler*innen, stelle die gängige Vorstellung infrage, dass assoziative Lernprozesse komplexe neuronale Schaltkreise wie ein Gehirn erfordern.

Ist die Fähigkeit zu lernen schon mit den ersten Nervensystemen überhaupt entstanden?

Anders Garm sagt: "Will man komplexe Strukturen verstehen, ist es immer gut, so einfach wie möglich anzufangen." Und da Phänomene wie Verhalten und Lernen naturgemäß höchstkomplex sind, sei es ratsam, die vergleichsweise einfach gebauten Nervensysteme der Quallen zu studieren. Dies berge die Chance, grundlegende Details besser zu verstehen. Und zu begreifen, wie genau neuronale Prozesse ineinandergreifen, um ein Verhalten auszulösen.

"Selbst das einfachste Nervensystem scheint in der Lage zu sein, fortgeschrittenes Lernen zu betreiben", sagt der Forscher. Es könnte sich also durchaus herausstellen, dass dies ein fundamentaler zellulärer Mechanismus ist, der zu Beginn der Evolution des Nervensystems erfunden wurde. Vielleicht also sogar zu einer Zeit, als es Quallen noch gar nicht gab.