Sicher ist: Der nächste Blackout wird kommen. Ob im nächsten Winter oder erst in zwei Jahrzehnten – irgendwann wird der Strom wieder in einem größeren Gebiet ausfallen.

Vielleicht nur für Minuten bis Stunden, wie 2006: Damals wurde eine Höchstspannungsleitung über der Ems abgeschaltet, um auf dem Fluss ein Kreuzfahrtschiff zu überführen. Daraufhin zerfiel in einer Kettenreaktion Europas Stromsystem in Inseln, zwischen Spanien und Österreich lagen Ortschaften bis zu 120 Minuten im Dunkeln. Vielleicht wird der Blackout aber auch einige Tage dauern, wie 2005, als Münsterländer Strommasten unter Schneemassen zusammenbrachen und die Kleinstadt Ochtrup sechs Tage ohne Strom blieb.

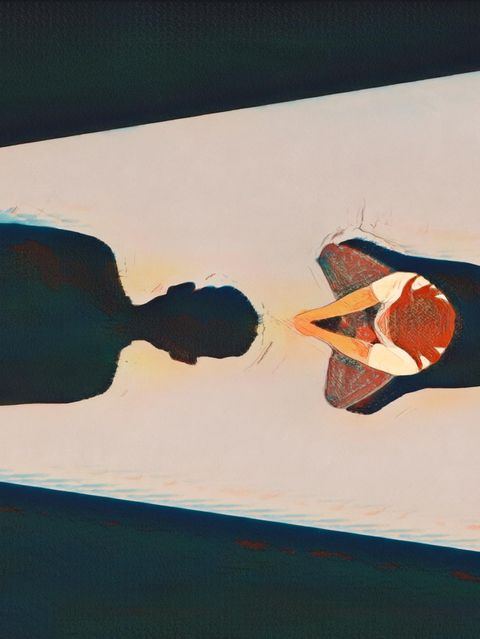

Möglich, aber unwahrscheinlich, dass der Blackout gar eine "nationale Katastrophe" auslöst, wie es das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag 2011 skizzierte. In dessen Szenario fehlt der Strom bis zu zwei Wochen in mehreren Bundesländern. Wasser- und Lebensmittelversorgung fallen weitgehend aus, Abwässer verseuchen die Umwelt. An Straßenkreuzungen liegen Opfer von Karambolagen, warten vergeblich auf Rettungsdienste. Senioren müssen aus Heimen evakuiert werden, in Gefängnissen drohen Unruhen. Nach einer Woche kollabiert der Betrieb in den überfüllten Krankenhäusern. Die öffentliche Ordnung droht zusammenzubrechen, Plünderer ziehen durch die dunklen Straßen der Großstädte.

Die Gefahr eines Blackouts, lange Zeit verdrängt, dringt wieder ins öffentliche Bewusstsein. Weil unsere Energieversorgung im vergangenen Jahr in Bedrängnis geriet. Weil Saboteure Europas Infrastruktur angreifen. Und weil das bisherige Stromsystem für die Energiewende demontiert wird, ohne dass sichtbar ist, was danach kommt.