Mehrere Stämme von Cyanobakterien können substanzielle Mengen an Metallen der Seltenen Erden an sich binden. Bei einigen Stämmen machten die adsorbierten Metalle bis zu zehn Prozent der Trockenmasse der Mikroorganismen aus, berichtet ein deutsches Forschungsteam um Thomas Brück von der Technischen Universität München im Fachmagazin "Frontiers in Bioengineering and Biotechnology". Die Entdeckung könnte ein biotechnologisches Recyclingverfahren für Seltene Erden ermöglichen, die in Hochtechnologie-Produkten stecken.

Mobiltelefone, Kameras, Elektromotoren, Windräder und Leuchtmittel: Das sind nur einige jener modernen Produkte, für die Metalle der Seltenen Erden gebraucht werden. Denn diese 17 Metalle haben außergewöhnliche elektromagnetische, katalytische und optische Eigenschaften. Allerdings gibt es weltweit nur wenige Lagerstätten, an denen sich der Abbau der Seltenen Erden wirtschaftlich lohnt. Zudem ist die Gewinnung der Metalle oft umweltschädlich, und es entstehen große Abfallmengen. Deshalb suchen Wissenschaftler nach Wegen, Seltenerdmetalle effizient zu recyceln.

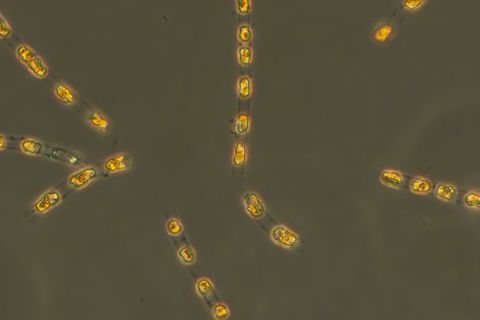

Cyanobakterien könnten künftig zur Rückgewinnung von Seltenerdmetallen genutzt werden

Cyanobakterien, früher fälschlicherweise als Blaualgen bezeichnet, sind bekannt dafür, dass Metalle an sie binden. Brück und Kollegen machten ihre Versuche mit vier Stämmen, die bereits in Laboren kultiviert wurden, sowie mit acht weiteren Stämmen, die aus ihrer natürlichen Umgebung isoliert wurden. Sie stammen aus Lebensräumen mit extremen Umweltbedingungen, etwa Natronseen im Tschad, Wüsten in Namibia, Felsspalten in Südafrika oder verschmutzten Bächen in der Schweiz.

"Diese Cyanobakterien könnten in zukünftigen umweltfreundlichen Prozessen gleichzeitig zur Rückgewinnung von Seltenerdmetallen und zur Behandlung von Industrieabwässern verwendet werden", wird Brück in einer Mitteilung des Fachmagazins zitiert.

Die Wissenschaftler setzten die Bakterienkulturen einer wässrigen Lösung mit den Seltenerdmetallen Lanthan, Cer, Neodym und Terbium aus. Fünf Stämme zeigten interessante Bindungseigenschaften. Sie leben in der Natur unter ganz verschiedenen Bedingungen und kommen aus unterschiedlichen Ordnungen, doch sie haben eines gemeinsam: Sie produzieren größere Mengen an sogenannten extrazellulären polymeren Substanzen (EPS), die einen Biofilm ergeben.

Aus der Forschung könnte ein kommerzielles Recyclingverfahren entwickelt werden

Versuche mit unterschiedlichen pH-Werten weisen auf einen elektrochemischen Bindungsmechanismus hin, der mit diesem Biofilm verbunden ist. "Die Biomasse aus Cyanobakterien weist einen hohen Anteil an Zuckerverbindungen auf, die negative Ladungen tragen. Diese ziehen positiv geladene Metallionen an, die so an die Biomasse gebunden werden", erklärt Erstautor Michael Paper von der TU München in einer Mitteilung der Universität.

Den höchsten Ertrag brachten Cyanobakterien der Gattung Nostoc mit 84,2 bis 91,5 Milligramm Metall pro Gramm Biomasse. Ein Vorteil im Hinblick auf ein biotechnologisches Verfahren ist der Umstand, dass die Reaktion sehr schnell verläuft: Bei Experimenten mit Cer wurde das meiste Metall bereits in den ersten fünf Minuten an die Biomasse gebunden.

Die Wissenschaftler untersuchten auch mögliche Probleme: Wenn beispielsweise Blei oder Aluminium in der wässrigen Lösung vorhanden sind, dann werden sie effizienter an die Cyanobakterien gebunden als die Metalle der Seltenen Erden. Doch Brück ist zuversichtlich, dass aus der Forschung ein kommerzielles Recyclingverfahren entwickelt werden kann. So sei ein großer Vorteil, dass der Bindungsmechanismus umkehrbar sei: "Das bedeutet, wir können die Metalle auswaschen und die Biomasse wiederverwenden." So könnte eine echte Kreislaufwirtschaft entstehen.