Auch wenn es schwerfällt: Versetzen wir uns für einen Augenblick in die Lage einer Landschnecke. Es ist Frühling, in dem uns eigenen Tempo haben wir uns aufgemacht, einen Partner zu suchen. Leider leben wir in einer einsamen Gegend, Artgenossen verirren sich selten in unsere Nähe.

Doch plötzlich wittern wir: Da ist jemand. Wären wir ein Wolf, Hirschkäfer, Feldhamster, irgendein anderes Tier, stünden unsere Chancen, jetzt dem ersehnten Partner zu begegnen, etwa fifty-fifty. Denn wir suchten dann, abhängig von unserem eigenen Geschlecht, entweder ein Männchen oder ein Weibchen. Doch wir sind ja eine Schnecke - genauer gesagt eine Landlungenschnecke - und als solche ein Hermaphrodit, wir besitzen weibliche und männliche Geschlechtsorgane. Uns ist als Partner jeder recht!

Sex: zuweilen eine Hängepartie

In Deutschland gibt es mehr als 240 Landschneckenarten, weltweit über 25 000. Die meisten sind Landlungenschnecken: Hinter ihrem Atemloch liegt ein mit gut durchblutetem Gewebe umhüllter Hohlraum, der wie eine Lunge arbeitet. Kaum ein Winkel der Erde also, in dem sich keine Schleimspuren fänden. Die einen ekelt’s. Forscher aber fasziniert’s. Sie suchen den großen Verbreitungserfolg der Landlungenschnecken zu erklären. In der 100-prozentigen Trefferquote bei der Partnersuche sehen sie einen der Gründe dafür. Eine bedeutsame Rolle spielt er, wenn Schnecken neues Terrain erobern. In dieser Phase sind Begegnungen rar, zugleich aber besonders wichtig, damit sich eine Art an einem Ort etablieren kann.

Frisch oder faulig: Schnecken schmeckt's

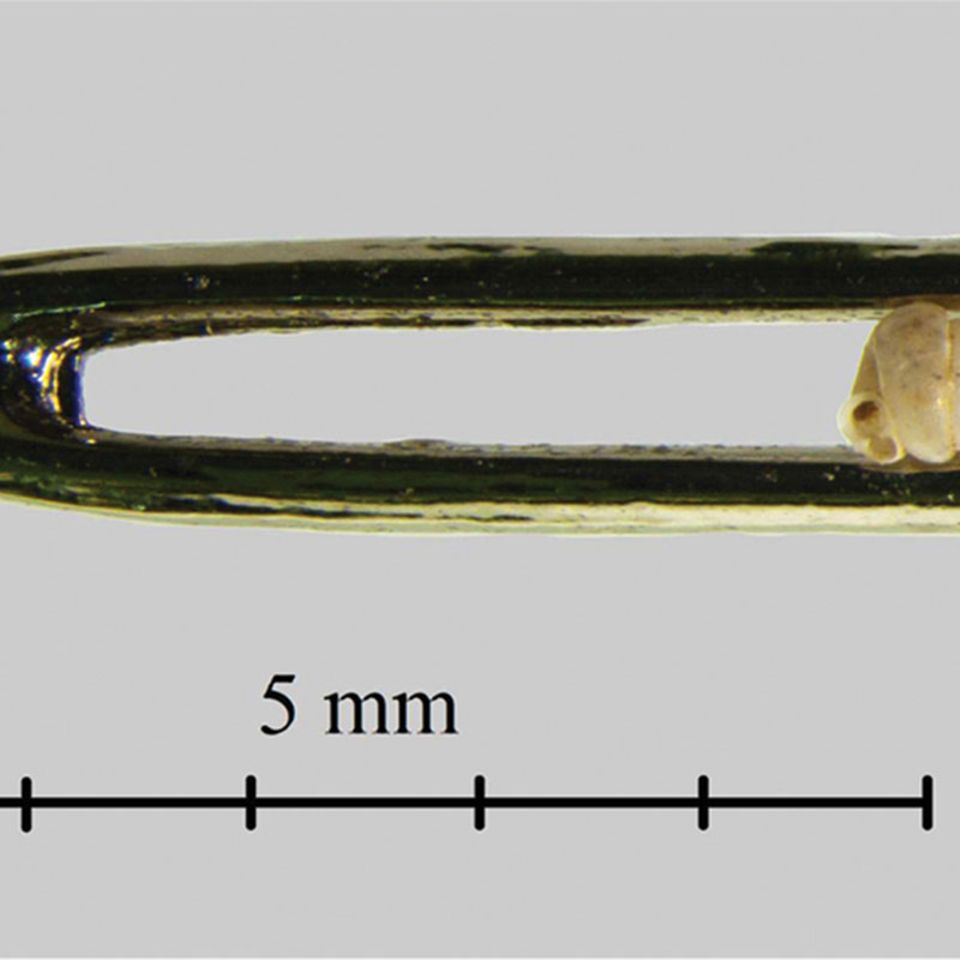

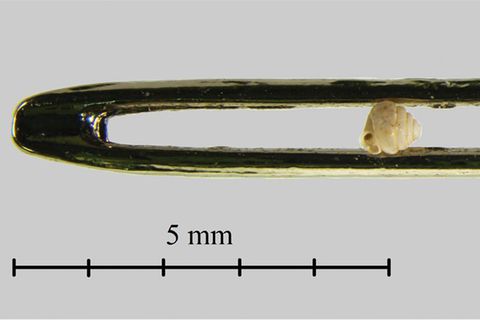

Ein wichtiger Schlüssel für den ökologischen Erfolg der Landschnecken ist äußerlich nicht sichtbar. Die Radula, zu Deutsch: Reibezunge. Wer jetzt an das Reibeisen im Küchenschrank denkt, liegt so verkehrt nicht. Ähnlich wie Reiben unterschiedliche Seiten zum Raspeln, Hobeln, Stifteln besitzen, haben Schneckenzungen unterschiedliche Oberflächen, Zehntausende Zähnchen sitzen darauf. Frische, harte, weiche, welke Pflanzen, Algen, Pilze, Aas: Kaum eine Kost, auf die sich nicht eine Art spezialisiert hätte, um sie mithilfe ihrer dem Angebot angepassten Radula zu portionieren und dann zu verschlingen.

Bevor jetzt die Gartenfreunde aufschreien - nein, das ist natürlich nicht schön, wenn Schnecken mit ihren Radulae durch die Rabatten ziehen. Aber um eine Zeit ohne diese Weichtiere zu erleben, hätten wir eher auf die Welt kommen müssen, nämlich im Karbon, das vor 360 Millionen Jahren begann.

Schnecken lebten zunächst im Meer; damals begannen erste Vertreterinnen die Strände zu besiedeln. Diese Landgänge beschränkten sich nicht auf eine einzige Artengruppe oder einen einzigen Ort. Sie fanden mehrfach statt, genauso wie verschiedene Schneckenlinien anfingen, die Häuser abzuwerfen und sich nackig zu machen.

Mit den Landgängen erschlossen sich Schnecken das Festland als Lebensraum. Ihr Nacktsein ermöglichte einigen Arten zudem, dort unabhängiger von kalkhaltigen Substraten zu leben. Denn ein Schneckenhäuschen besteht aus Kalk, und um es wachsen zu lassen, muss das Tier den Baustoff über den Boden und die Nahrung aufnehmen.

Ohne eine sperrige Schale auf dem Rücken unterwegs zu sein, hat unbestreitbar weitere Vorteile. Nacktschnecken können sich in enge Spalten quetschen oder sich sogar in den Erdboden wühlen. Ihre derbe Haut feit die Tiere zusätzlich gegen Verletzungen. Die Vorteile müssen so erheblich sein, dass sie den Schutz vor Feinden und gegen Trockenheit, den ein Gehäuse bietet, wettgemacht haben.

Schnecken können besser riechen als sehen

Die Augen der Landschnecken sitzen meist auf beweglichen Fühlern, wodurch sich ihr Gesichtsfeld vergrößert. Hell und Dunkel können Schnecken unterscheiden; in Experimenten ziehen sie zielsicher aus dem Licht in den Schatten. Ob sie Farben wahrnehmen, ist nicht geklärt. Generell gleichen Landschnecken in puncto Sinnesleistung eher Hunden als Adlern: Sie können besser riechen als gucken. Sie wittern sogar nahenden Regen. Dann kommen sie aus ihrem Versteck gekrochen.

Während Gliederfüßer - der Name deutet es an - in der Regel über Beine verfügen, deren Glieder durch Gelenke verbunden sind, ist der Bauplan einer "Schneckenextremität" einfacher: ein Fuß - und der geht direkt in den Bauch über. Gastropoden heißt die Klasse der Schnecken daher in der Fachsprache, "Bauchfüßer". Der Fuß formt eine muskulöse Sohle, die die gesamte Unterseite des Körpers bildet. Mit diesem Bauchfuß queren sie mühelos unwegsames Gelände, zwar im sprichwörtlichen Schneckentempo (bei Weinbergschnecken etwa drei Meter pro Stunde), aber dafür sicher. Ohne sich zu verletzen, gleiten sie sogar über eine Rasierklinge. Der Trick dabei? Schnecken schaffen ihren Weg selber. Am Kopfende ihres Fußes mündet eine Drüse, die Schleim produziert. Auf dem so gelegten Schleimband rutschen sie dahin. Nur dort, wo es an Feuchtigkeit fehlt, um das Sekret zu produzieren, kommen Schnecken nicht weit. In der Wüste ist für sie Ende Gelände.