Alexander der Große, Heerführer der Griechen, besucht Diogenes von Sinope, den Totalverweigerer, der angeblich sogar in Tonnen hauste. Der Militärmanager tritt näher und bietet dem vermeintlichen Obdachlosen Hilfe an. Der, nun im Schatten Alexanders liegend, hat einen einzigen Wunsch: "Geh mir nur ein wenig aus der Sonne."

Das Denken des Diogenes, asketischer Philosoph und Habenichts aus freien Stücken, kreiste vor knapp zweieinhalbtausend Jahren um Themen, die heute hochaktuell sind: Wahrhaft glücklich ist nur, wer sich von überflüssigen Bedürfnissen und äußeren Zwängen freigemacht hat. Diogenes ist ein antiker Postwachstums-Praktiker, der die autárkeia, die Selbstgenügsamkeit, zum zentralen Begriff seiner Philosophie macht. Und sie konsequent lebt.

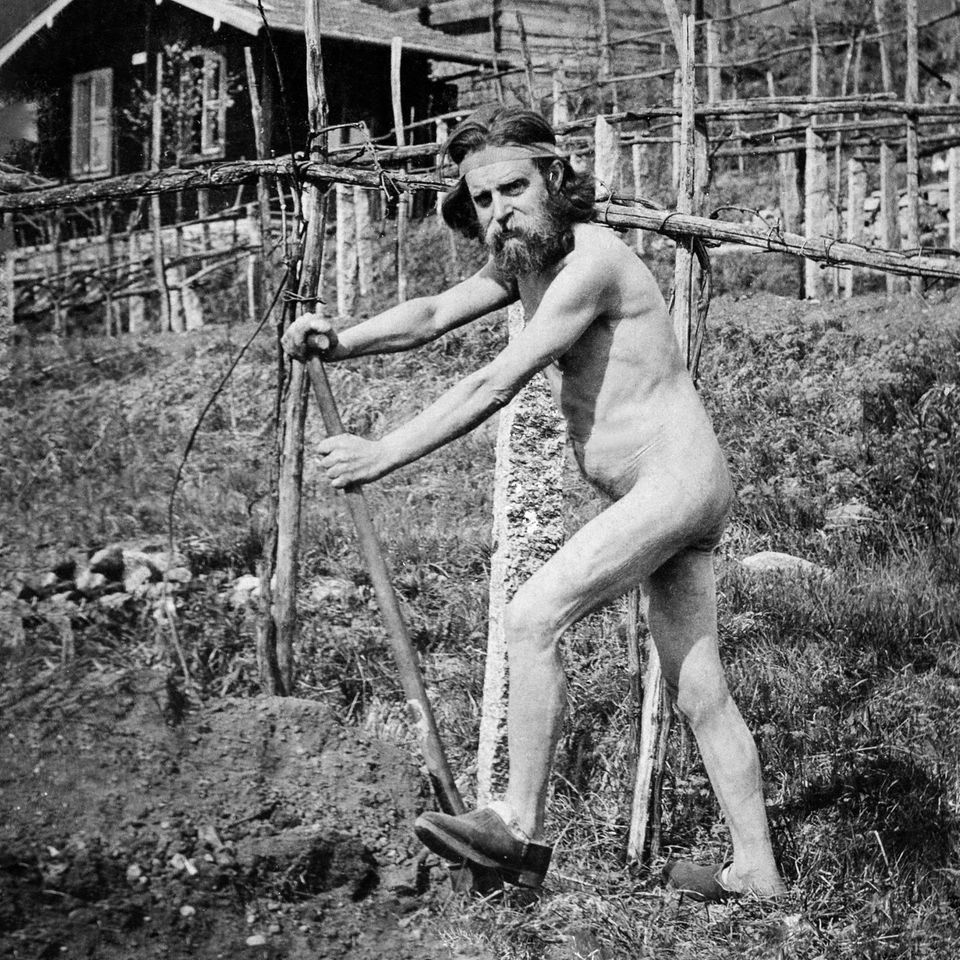

Ähnlich wie die Menschen, die Brice Portolano mit seiner Kamera begleitet hat. Seine Diogenes-Nachfolger sind so unterschiedlich wie die Orte, an denen er sie traf. Doch ein Gefühl teilen sie: den Überdruss am Zuviel.

Tinja Myllykangas etwa, die junge Frau, die ein Leben gut 250 Kilometer jenseits des Polarkreises führt; nicht als Bettlerin in der Tonne, sondern, als autarke Herrscherin über ein selbst gegründetes Reich, in einer 20 Quadratmeter kleinen Hütte. Eine Eiskönigin von eigenen Gnaden, die den Winter liebt, in dem sich, wie sie sagt, die Arktis in ihrer ganzen Pracht offenbare; mit den Sternen am Himmel und den wehenden Nordlichtern, die sie mit nie endender Ehrfurcht betrachtet.

Geh mir ein wenig aus dem Polarlicht: Die Offerten von Zivilisation und Konsumgesellschaft schlägt Myllykangas dankend aus. Fließendes Wasser? Gibt es am Fluss, in dessen Eisdecke sie allmorgendlich ein Loch hackt, um zwei Eimer zu füllen. Heizung? Holz für den Ofen schlägt sie selbst. Strom? Kerzen erleuchten das Haus; warmer Schein fällt auf die Bilder der Schlittenhunde an den Wänden, die ihr Gefolge sind.

In inniger, kompromissloser Verbindung mit der Natur

"Ein Mensch ist reich im Verhältnis zur Zahl der Dinge, auf die er verzichten kann", schrieb ein anderer Philosoph der Ab- und Einkehr: Henry David Thoreau, der sich 1845 in eine selbst gebaute Hütte in Massachusetts zurückzog und sein Daseinsexperiment in dem Buch "Walden oder Leben in den Wäldern" beschrieb.

"Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so herzhaft und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, aufs Haupt geschlagen würde." Dieser Satz Thoreaus beschreibt erstaunlich präzise auch die Lebensmaxime der jungen Frau in ihrem arktischen Reich. Portolano sagt, sie habe ihn am meisten beeindruckt von all den Sinnsuchern, die er während seiner fünfjährigen Arbeit an dem Fotoprojekt traf. Warum? Weil sie in so inniger, kompromissloser Verbindung mit der Natur stehe.

Von Natursehnsucht durchdrungen ist auch Portolano. Acht Jahre hat er im Zentrum von Paris gelebt, dann verließ er die Metropole. Weil er nach etwas Größerem suchte, als Städte es bieten können. Genau wie die Menschen, die er in seinen Bildern zeigt.

Die Entschlossenheit, den urbanen Zentren mit ihren Verlockungen den Rücken zu kehren, ist keineswegs nur ein Phänomen westlicher Überflussgesellschaften – auch das ist eine überraschende Erkenntnis aus diesem Fotoprojekt. Ali Ghoorchian etwa floh aus der iranischen Hauptstadt Teheran hinauf ins Elburs-Gebirge. Dort, unter dem Gipfel des 5600 Meter hohen Damavand, den die persische Dichtung "Kuppel der Welt" nannte, jagt er seinen Träumen nach; zu Pferde und mit Pfeil und Bogen. "Ich wollte ungebunden sein und den wesentlichen Dingen des Lebens gegenübertreten", schrieb Thoreau – als hätte er Ghoorchian gemeint.

Funkstille stärkt die Wahrnehmung

Der Fotograf sagt, die Begegnung mit diesen Menschen habe seine Natursehnsucht angefacht. Ein Gefühl, das aufsteigt aus der Kindheit. Sein Elternhaus stand auf einem weiten, wilden Grundstück in Südfrankreich mit Blick auf einen markanten Gebirgszug: Der Montagne Sainte-Victoire, dessen Konturen im klaren Licht der Provence schon Maler wie Cézanne, Renoir und Picasso inspirierten. "Wir Kinder lebten sehr einfach", sagt Portolano, "die Natur war unser Abenteuerspielplatz, wir haben Baumhäuser gebaut. Wir hatten viel Zeit. Ich bin dort ohne TV aufgewachsen."

"No Signal", kein Empfang, so nennt Portolano sein Fotoprojekt. Radikale Technikverächter aber sind seine Protagonisten nicht. Sky Carrithers etwa, die ein Gaucho-Leben am Rande der Pampa in Argentinien führt, nutzt ihr Smartphone. Nur muss sie zum Telefonieren einen windgepeitschten Hügel emporsteigen, um dort, mit etwas Glück, ein Signal zu empfangen.

Es ist auch der Überdruss an zu viel Kommunikation, am Diktat der totalen Erreichbarkeit, der Portolanos Pioniere das Weite suchen lässt. Funkstille stärkt die Wahrnehmungsempfindlichkeit für Signale, die untergehen im Rauschen der Städte, fortgetragen werden von der anschwellenden Mitteilungsflut. "Aber siehe – nun ist es Abend geworden und nichts Berichtenswertes ward getan", schreibt Thoreau. Heute, da viel zu viel für berichtenswert gehalten wird, klingt der Satz wie das Versprechen einer anderen, stillen Welt.

Thoreau war ein Meister solcher federleichten Sentenzen. Er konnte sie sich auch gut zu eigen machen, da er nie allzu weit weg von der Zivilisation lebte, die Stadt stets in greifbarer Nähe. Wer den radikalen Bruch wagt, kommt mit schwärmerischem Philosophieren nicht weit. Oder geht daran zugrunde, so wie der unglückselige Glücksritter Christopher McCandless.

"Ich habe ein absurdes Leben verlassen, um frei zu sein"

McCandless war ein junger Mann aus wohlhabender Familie, der sich nach einem Leben fernab des Wohlstands sehnte. Zunächst vagabundierte er durch die Vereinigten Staaten, nur mit dem Notwendigsten ausgerüstet, wie Diogenes. Schließlich zog es ihn in die Wildnis Alaskas, wo er 1992 an Hunger und Entkräftung starb. Weil ein Survivalbuch nicht reicht, um so weit draußen in der stillen Weite überleben zu können. "Into the Wild", in die Wildnis, heißen Buch und Film, mit denen die Aussteigertragödie weltbekannt wurde.

"Werde ich nicht genug damit zu tun haben, das Fortschreiten der Jahreszeiten zu beobachten?" Jerry Ryggs, ein ehemaliger Immobilienmakler, der sich in die Wildnis Alaskas zurückzog, würde über diesen Satz Thoreaus lächeln. Er schuftet mindestens zehn Stunden am Tag, meist ab 4.30 Uhr, auf seiner selbst gegründeten Austernfarm, um überleben zu können, wo er leben will.

"Ich habe ein absurdes Leben verlassen, um frei zu sein, für mich selbst zu arbeiten und im Herzen der Natur zu sein", sagt Ryggs. An einem Ort, an dem man alle vier Jahreszeiten an einem Tag vorüberziehen sehen kann, ergänzt Portolano. Er dufte Ryggs für zwei Monate besuchen, weil er sich ihm als Hilfsarbeiter angedient hatte.

Portolanos Bilder erzählen Geschichten von Verzicht und Entbehrung, die Erfüllung bedeuten. Sie zeigen Orte, besiedelt und beseelt von offenbar glücklichen Menschen. Die innere Ruhe, die sie ausstrahlen, weckt Sehnsüchte. Wie schon in Alexander dem Großen.

"Geh mir nur ein wenig aus der Sonne." Der Feldherr der Griechen war berührt von der selbstgenügsamen, auch wohl etwas spöttischen Reaktion des so einfach lebenden Mannes. Zu seinen Begleitern soll er gesagt haben: "Wahrhaftig, wenn ich nicht Alexander wäre, dann möchte ich wohl Diogenes sein!" Ja, wenn.

Portolanos Bilder erzählen auch Geschichten von Wagemut und Entschlusskraft. Wer sind diese Menschen, die ihren Träumen ohne Wenn und Aber folgen? Aussteiger, Sinnsucher, Leistungsverweigerer, Glücksritter, Abenteurer, Freigeister, Freaks? Brice Portolano sagt: "Es sind einfach unheimlich starke Charaktere."