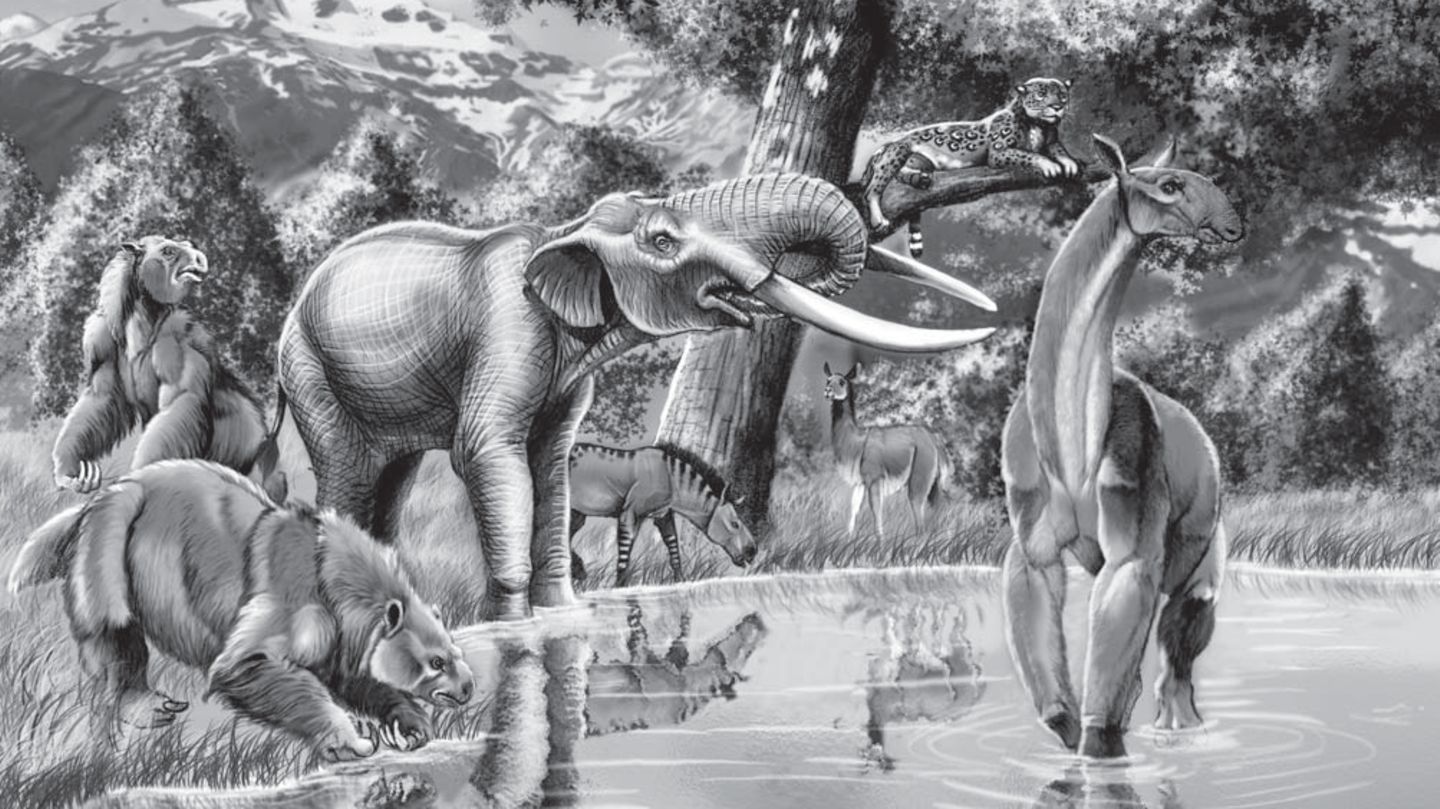

Lange galt als ausgemacht, dass die Megafauna – große, prähistorische Säugetiere wie Wollmammut, Säbelzahntiger oder Riesenfaultier – mit dem Beginn des Holozäns, ab etwa 11.700 Jahren vor heute, ausstarben. Doch neuere Datierungen von prähistorischen Spezies aus Südamerika nähren Zweifel an diesem zeitlichen Zusammenhang.

Für seine Studie hatte das Team um den Geologen Fábio Henrique Cortes Faria von der Universität von Rio de Janeiro Zähne von prähistorischen Säugetieren aus der Fundstätte Itapipoca im Nordosten Brasiliens und vom Rio Miranda Valley im Südwesten untersucht. Die Radiokarbon-Datierung zweier Zähne – von einem Lama mit dem wissenschaftlichen Namen Palaeolama major und von einem kamelartigen Säugetier mit einer Tapir-Nase, Xenorhinotherium bahiense – ergab ein überraschend junges Alter. Demnach haben diese Spezies noch 3500 Jahre vor heute Südamerika bevölkert. Und sich den Kontinent weitaus länger als bislang angenommen mit Menschen geteilt: Nach heutigem Forschungsstand erreichten die Jäger und Sammler Südamerika vor etwa 17.000 oder 20.000 Jahren.

Beim Aussterben wirkten wahrscheinlich verschiedene Faktoren zusammen

Die Studie, veröffentlicht im Fachmagazin Journal of South America Earth Sciences, könnte die Diskussion über das Aussterben der großen Tiere neu entfachen.

"In Südamerika", schreiben die Autor*innen, "wurde das Aussterben der Megafauna auf viele Ursachen zurückgeführt, auf Klima- und Umweltveränderungen, oder sogar auf die Synergie zwischen diesen Hypothesen." So besiegelte der "Overkill"- oder "Blitzkrieg"-Theorie zufolge die Ankunft menschlicher Jäger das Schicksal der großen Säugetiere: Sie seien von Homo sapiens so stark bejagt worden, dass sich ihre Populationen nicht erholen konnten und schließlich zusammenbrachen.

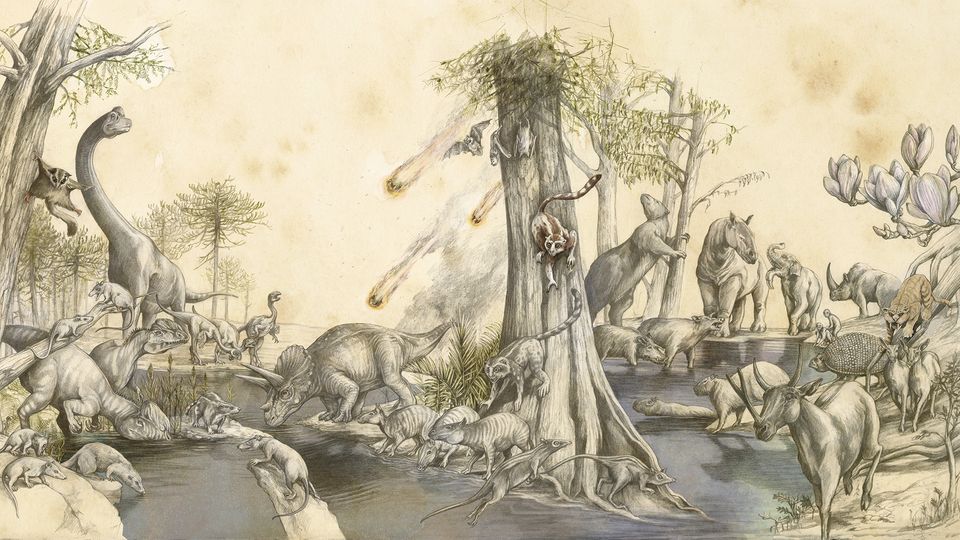

Auch Kometeneinschläge wurden diskutiert. Ebenso wie die Ausdehnung von Wäldern: In der warmen und feuchten Periode zwischen 6500 und 4000 Jahren vor heute, dem Holozänen Optimum, eroberten Bäume die Savanne – und ließen die Lebensräume der an Graslandschaften angepassten Großsäuger schrumpfen.

Den neuen Datierungen zufolge zog sich das Aussterben der Großsäuger in Südamerika sehr viel länger hin als bislang angenommen. Und es könnte sich an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichem Tempo abgespielt haben. Möglich sei aber auch, schreiben die Autor*innen, dass die Regionen, aus der die untersuchten Proben stammen, Zufluchtsorte für bestimmte Spezies waren.

Ganz unschuldig war der Mensch aber wohl nicht: Der Studie zufolge könnte die selektive Bejagung von weiblichen und jungen Tieren das Aussterben der großen Säuger beschleunigt haben.