Wasserasseln sind normalerweise keine Schlagzeile wert. Vor kurzem allerdings schafften sie es auf die Titelseite von Regionalzeitungen. Sie waren nämlich entdeckt worden. Nicht in ihrem natürlichen Lebensraum - oberflächennahe Gewässer wie Bäche und Tümpel -, sondern im Filter einer Hauswasseranlage im brandenburgischen Brieselang. Herbeigerufene Experten stellten fest, dass die bis zu zwölf Millimeter großen Tiere das komplette, 60 Kilometer lange Rohrleitungssystem der Gemeinde bevölkern.

Der Lebensraum Wasserleitung stellt für Asellus aquaticus keine Herausforderung dar. Die Tiere finden sich im Stockfinstern mühelos zurecht, können sich entlang der Rohrwände sogar gegen die Strömung fortbewegen und begnügen sich beim Fressen mit dem Bakterienrasen, der überall in Wasserleitungen zu finden ist. Oder mit toten Artgenossen. Tiefsttemperaturen von bis zu vier Grad Celsius können ihnen nichts anhaben.

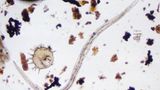

Kaum verwunderlich also, dass sie sich in den Leitungen auch vermehren. "Dass Wirbellose in Trinkwasserleitungen und Trinkwasserreservoiren leben, ist in Fachkreisen allgemein bekannt", sagt der Hygiene-Experte Dirk Schoenen, Professor der Universität Bonn. Und er zählt auf, in welcher Gesellschaft sich die Asseln befinden können. Egel, Fadenwürmer, Polypen, Amöben oder Wimpertierchen, um nur einige zu nennen, wurden ebenfalls schon im deutschen Trinkwasser-Leitungssystem entdeckt. Ein ekliges Faktum für den, der davon noch nie gehört hat. Doch Schoenen versteht den Rummel um die ungebetenen Gäste nicht. Schließlich stellten die kein gesundheitliches Problem dar - sondern in erster Linie ein ästhetisches. Gesundheitlich sind, so Schoenen, Bleileitungen, die früher in Häusern für die Wasserinstallation verbaut wurden, das größere Problem. Von Vorsichtsmaßnahmen wie Abkochen vor dem Zähneputzen oder Salatwaschen hält er darum nichts.

Mehrzeller helfen bei der Wasseraufbereitung

Kleinstlebewesen sind nicht nur ungefährlich - sie sind sogar unentbehrlich, nämlich bei der Aufbereitung des Trinkwassers. Sie ernähren sich von Bakterien und sorgen so dafür, dass die Filteranlagen im Wasserwerk frei von Verstopfungen bleiben. "Wasseraufbereitung ist zum großen Teil biologisch, auch wenn man das nicht immer wahrhaben will", sagt die Biologin Ute Michels, deren Firma AquaLytis den für das Trinkwasser in Brieselang zuständigen Wasserverband wissenschaftlich berät.

Wenn in Trinkwasserleitungen vermehrt Organismen auftreten, erklärt Ute Michels, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Aufbereitung des Wassers im Werk noch nicht abgeschlossen ist. Anders gesagt: Es sind noch zu viele Nährstoffe enthalten, die Lebensgrundlage einer ganzen Nahrungskette von Bakterien bis hin zu Krebstieren wie Asseln. Hier müsste eine wirksame und nachhaltige Bekämpfung ansetzen.

Allerdings hängt die Zahl der Organismen auch davon ab, woher das Wasserwerk das "Rohwasser" bezieht. In der Regel enthält Grundwasser von Natur aus weniger Nährstoffe als etwa Wasser aus einer Talsperre. Experten haben in einem Kubikmeter Talsperren-Wasser, der das Wasserwerk verlässt, schon 7700 Organismen gezählt. Bei Grundwasser waren es dagegen nur knapp 1000. Merkwürdig nur: Brieselang bezieht sein Trinkwasser aus Grundwasser.

Ungefährlich sind die Krabbler offenbar - doch "was zu viel ist, ist zu viel", meint auch Ute Michels. Bei einer Massenentwicklung der Wirbellosen müsse der Wasserversorger aktiv werden. Zur Zeit wird darum das Leitungssystem der Gemeinde mit kohlendioxidhaltigem Wasser durchspült - eine ganz neu entwickelte Technik. An der Entnahmestelle werden die vom Kohlendioxid betäubten Organismen herausgefiltert. Erste Ergebnisse werden in der kommenden Woche erwartet.