Sechs Jahre brauchte das Team um David Blackburn und Edward Stanley am Florida Museum of Natural History, um 3-D-Modelle von 13.000 Tieren anzufertigen. 18 weitere Einrichtungen haben mitgeholfen, mit zur Verfügung gestellten Exponaten oder Scannern. Die Wissenschaftler:innen nahmen jedes einzelne Museumsexponat mit Computertomografen auf: kleine Exemplare in industriellen Maschinen, größere Skelette angeordnet in geräumigen Geräten für die Medizin.

Bei "Nassproben", also Tieren, die in Alkohol eingelegt und so komplett erhalten geblieben sind, nahm der Tomograf neben den Knochen auch weiches Gewebe auf. So zeigen einige 3D-Modelle Muskeln, Organe oder sogar das Nervensystem. Projektleiter Edward Stanley verrät, wie das funktioniert: "Ein Programm, das die Bilder auswertet, kann darin die Dichte der Strukturen erkennen. So identifiziert es, ob etwas Knochen oder Gewebe ist." Anschließend werden die Aufnahmen eingefärbt, um beispielsweise Organe voneinander unterschieden zu können.

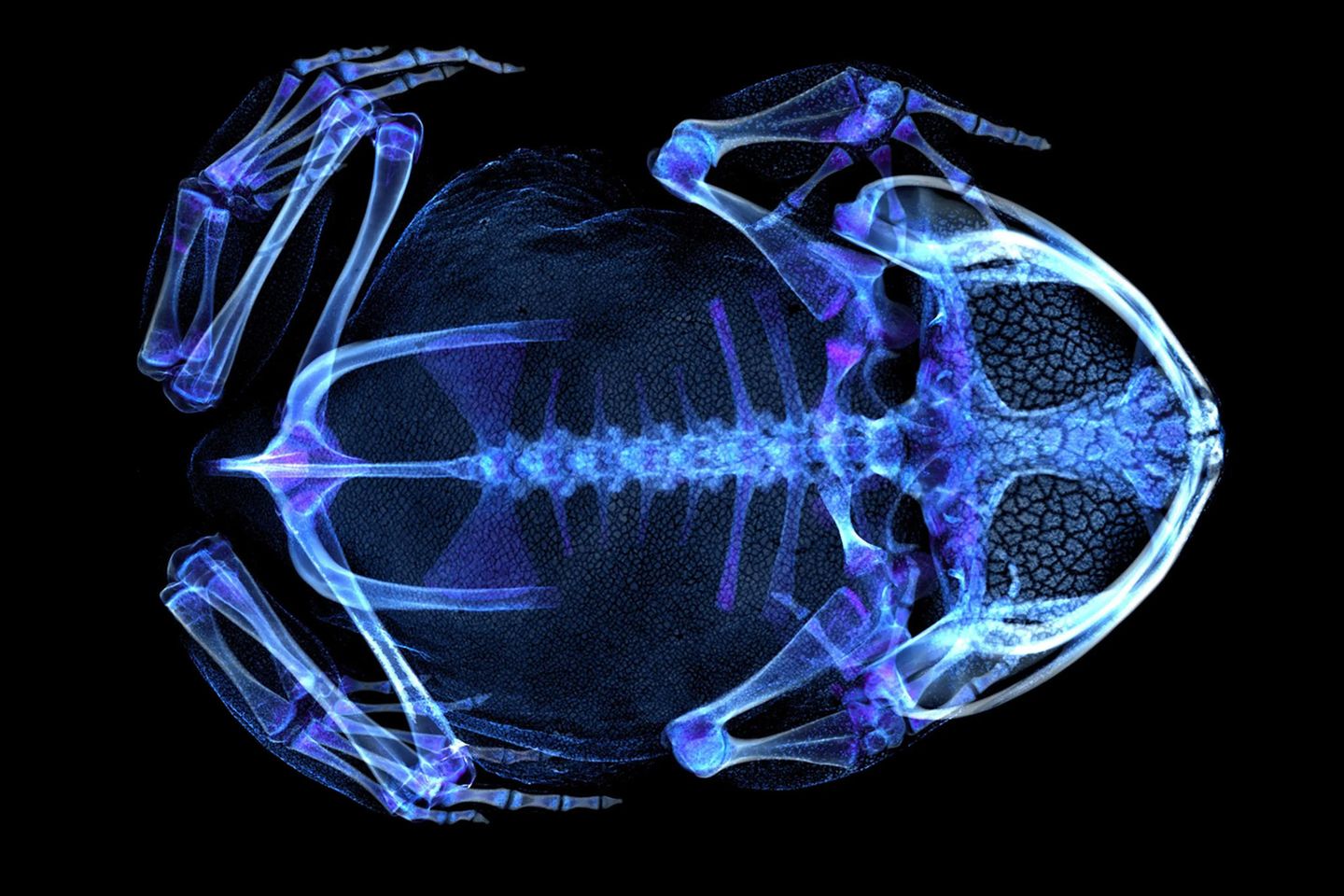

Georgia-Gopherschildkröte

Wer sich schonmal gefragt hat, wie es im Panzer einer Schildkröte aussieht, bekommt hier die Antwort. Die Wirbelsäule, die im Bogen direkt unter dem Panzer verläuft, zeigt, dass diese Reptilien ihren Unterschlupf nicht nur mit sich herumtragen – er ist Teil von ihnen

Die Sammlung der dreidimensionalen Modelle zeigt die Vielfalt der aufgenommenen Wirbeltiere. Ein Vergleich von Gliedmaßen etwa offenbart, wie unterschiedlich sich dieselben Knochen bei verschiedenen Arten entwickelt haben. Bunte und detaillierte Scans gibt es vor allem von Amphibien, Reptilien und Fischen. Die meisten von ihnen sind Nassproben. "Bei ihnen bleiben nicht nur die Knochen erhalten, sondern alles: Haut, Organe, sogar Mageninhalte", erklärt Stanley. Er hat gleichzeitig eine Vermutung, warum von den meisten Säugern und Vögeln hingegen nur noch Skelette aufbewahrt werden. "Vielleicht ist das so, weil die Museumsbesucher keine süßen und flauschigen Tiere in Gläsern eingelegt sehen wollen." Ein weiterer Faktor ist die Größe. Viele Amphibien und Fische sind klein und eignen sich deshalb gut für Nassproben. Ein Elefant hingegen passt schlecht ins Glas. Da bietet sich eine Knochensammlung eher an.

Cryptopsaras couesii

Diese Tiefsee-Anglerfische leben vor allem in tropischen Gebieten. In der Natur heften sich die deutlich kleineren Männchen wie Parasiten an die Weibchen. Auch dieses Exponat eines weiblichen Cryptopsaras couesii hat einen Partner, der buchstäblich an ihrer Seite klebt

Einen konkretes Forschungsziel verfolgt OpenVertebrate nicht. Vielmehr geht es darum, die Exponate leichter zugänglich zu machen: Die 3-D-Modelle stehen allen Interessierten kostenlos im Internet zur Verfügung. Außerdem haben Museen riesige Tiersammlungen, die auf keine Ausstellungsfläche passen. Das Florida Museum of Natural History, in dem Stanley arbeitet, ist keine Ausnahme. "Jede dieser Institutionen hat einzigartige und kostbare Exponate. Und der Großteil von ihnen lagert leider im Archiv, verborgen vor den Blicken der Besucher:innen. Das wollten wir ändern."

Die detaillierten Aufnahmen eignen sich für viele Zwecke. Künstler könnten sich von den bunten und vielfältigen Bildern inspirieren lassen. Lehrer und Lehrerinnen könnten im 3D-Drucker Modelle für den Biologieunterricht anfertigen. Auch die Wissenschaft könne dank der leicht zugänglichen digitalen Exponate besser arbeiten, meint Stanley. "Museen sind wichtig für Forschende verschiedener Fachrichtungen: Ökologie, Umweltwissenschaften, Evolutionsbiologie oder auch Phylogenetik, also der Wissenschaft der Abstammung."

Einige wissenschaftliche Erkenntnisse konnte das Projekt jetzt schon liefern. Und das rein zufällig, erzählt Stanley. "Ich hatte eine afrikanische Stachelmaus gescannt und entdeckte in den Bildern plötzlich Knochenplatten, die das Tier hinten an seinem Schwanz trug. Weil ich mich in meiner Arbeit früher viel mit solchen Knochenpanzerungen beschäftigt habe, ist mir das direkt aufgefallen. Es war wirklich ein Glückstreffer!" Vor Stanleys Entdeckung galten Gürteltiere als die einzigen lebenden Säugetiere, die mit solchen Knochenplatten ausgestattet sind.

Kleines Nacktschwanzgürteltier

Fühlen sich Gürteltiere bedroht, nutzen sie ihre einzigartige Panzerung, um sich zu schützen. Lange Zeit waren sie die einzigen bekannten Säugetiere, die derartige Knochenplatten besitzen – bis Edward Stanley im Scan einer Stachelmaus ebenfalls Knochenpanzerungen fand

Obwohl das Projekt nun abgeschlossen ist, sind die Wissenschaftler:innen noch lange nicht fertig mit ihrer Arbeit. "Ab jetzt werden wir uns stärker damit beschäftigen, die Bilder für Nutzer:innen verständlicher zu machen, so dass wirklich jeder begreifen kann, was in diesen Scans zu sehen ist", erklärt Stanley. Denn nur wenige der 3D-Modelle haben bisher ausführliche Beschriftungen und bunt gefärbte Organe. "Laien könnten niemals etwas aus den Rohdaten lernen, wenn wir uns nicht darum bemühen würden, die Scans aufzubereiten", sagt Stanley. "Das wäre so, als würde man versuchen, ein Buch in einer Sprache zu lesen, die niemand versteht". Er und sein Team leisten deshalb weiterhin fleißig Übersetzungsarbeit.