Haifischflossensuppe, gegrilltes Haifischsteak, frittierte Haifischhappen: Wer an Hai auf dem Teller denkt, sieht oft Suppenküchen oder Märkte in Asien vor seinem inneren Auge. Doch eine Studie zeigt nun, welch große Rolle die Europäische Union beim Handel mit Haiprodukten spielt: Zwischen 2017 und 2021 wurden nicht nur mehr als 169.000 Tonnen Haifischflossen und -fleisch aus der EU in andere Länder exportiert, sondern auch fast ebenso viele Haiprodukte in die EU importiert. Gesamtwirtschaftlicher Wert des Handels: 892 Millionen Euro.

Die Zahlen stammen aus einem aktuellen Bericht des International Fund for Animal Welfare (IFAW), der den Import und Export von Haiprodukten aus den EU-Mitgliedstaaten in alle Länder der Welt untersucht. Berücksichtigt werden dabei sowohl die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Daten zum legalen Handel als auch die Daten zum illegalen Handel aus der EU-Datenbank Trade in Wildlife Information eXchange (EU-TWIX). Das Ergebnis: Spanien und Portugal sind die Spitzenreiter beim Handel mit Haiprodukten. Frühere Untersuchungen zeigten, dass weltweit nur Indonesien noch mehr Haie fängt als Spanien. So verwundert es nicht, dass die EU in den vergangenen zwei Jahrzehnten für ein Drittel aller Haifischflossen-Importe in Hongkong, Singapur und Taiwan verantwortlich war, im Jahr 2020 sogar für bis zu 45 Prozent.

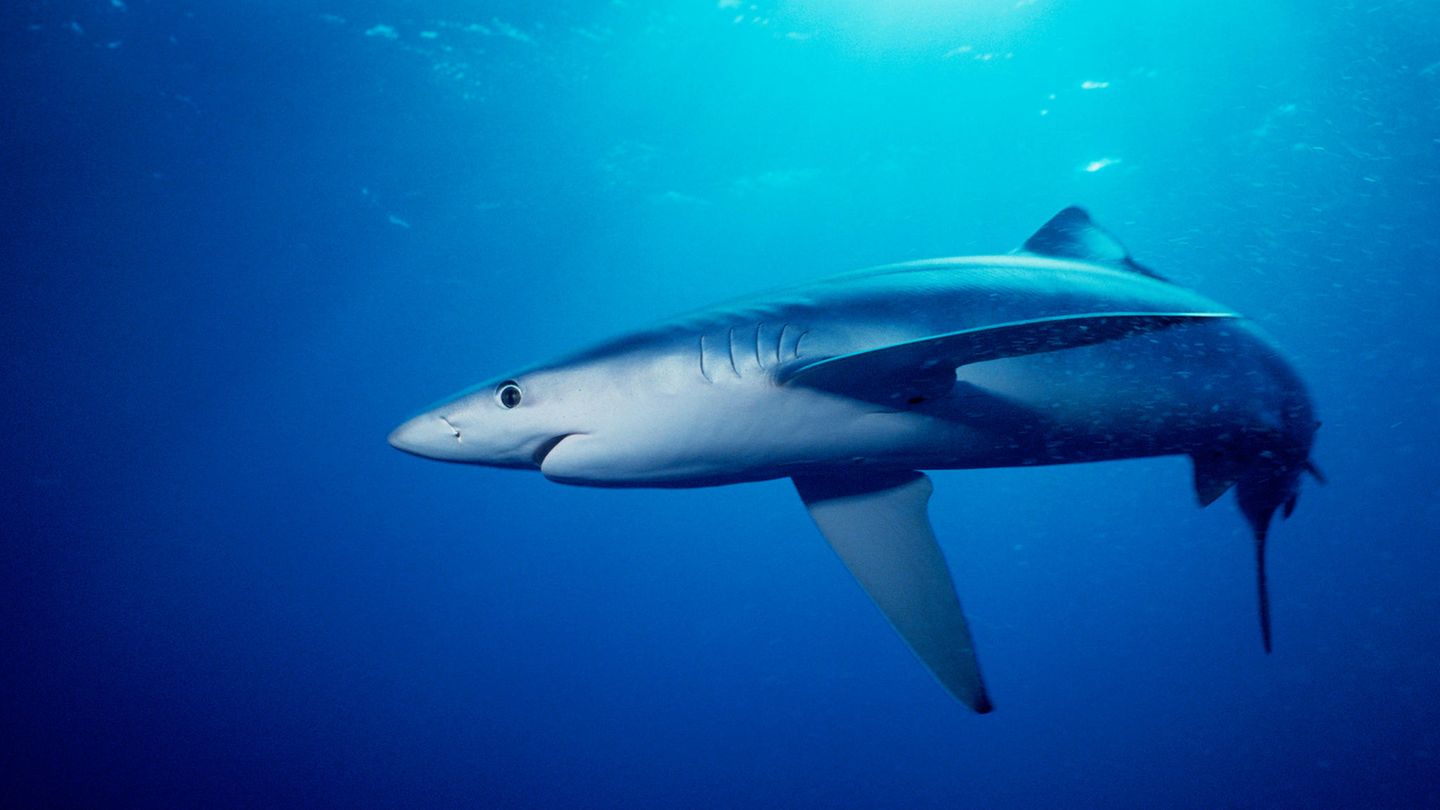

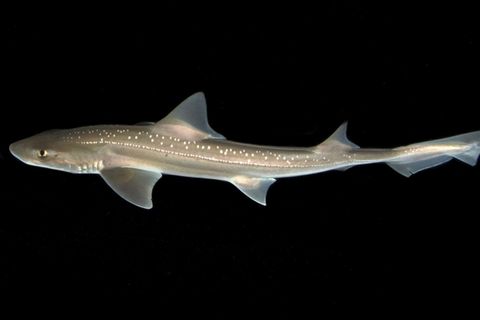

Längst spielen nicht mehr nur die Flossen der Haie eine Rolle. In Suppe gekocht, gelten sie vor allem in Asien seit langem als Glücksbringer und Statussymbol. Die Folge: Der weltweite Bestand an Haien und Rochen ist seit 1970 um 71 Prozent zurückgegangen, ein Drittel aller Knorpelfischarten ist vom Aussterben bedroht. Doch weil das besonders grausame Finning - bei dem die Rückenflosse des Hais bei lebendigem Leib abgetrennt und der Hai anschließend dem Tod geweiht zurück ins Wasser geworfen wird - in der EU seit 2003 verboten ist und Fischende ganze Haie mit an Land nehmen müssen, gibt es längst auch einen Markt für das Fleisch der Tiere. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Speisefische wie der Schwertfisch oder Thunfisch derart überfischt sind, dass weniger schmackhafte Alternativen wie der Blauhai herhalten müssen. Und so steht Haifleisch nicht nur in Südeuropa und Südamerika immer häufiger auf dem Speiseplan, sondern findet sich DNA-Analysen zufolge auch in britischen Fish & Chips. In Deutschland dagegen werden mit "Schillerlocke" und "Seeaal" noch immer Teile des Dornhais angeboten - obwohl dessen Bestände im Nordatlantik infolge der Fischerei regelrecht zusammengebrochen waren und mittlerweile ein Fangverbot besteht.

Haie haben eine extrem langsame Reproduktionsrate - das macht sie anfällig für Überfischung

Betrachtet man die Importe in die EU, macht der Fleischhandel laut der aktuellen Studie das 45-fache des wirtschaftlichen Wertes der Flossen aus, da diese nach wie vor besonders in asiatischen Ländern eine wichtige Rolle spielen. Aber auch beim Export wird in der EU inzwischen doppelt so viel Geld mit Haifleisch verdient wie mit Haiflossen - wobei zu berücksichtigen ist, dass die Flossen nur zwei Prozent des Gesamtgewichts eines Hais ausmachen. Ein Kilo Flossen bringt also nicht nur deutlich mehr ein als ein Kilo Fleisch, es müssen auch deutlich mehr Haie dafür sterben.

Das Problem dabei: Haie haben eine extrem langsame Reproduktionsrate und sind deshalb besonders anfällig für Überfischung. Während beispielsweise eine Makrele nach zwei Jahren und ein Hering nach drei bis neun Jahren geschlechtsreif ist, brauchen manche Haiarten bis zu 25 Jahre, um Nachwuchs zu zeugen. Gleichzeitig haben Haie vergleichsweise wenige Nachkommen. Wenn immer mehr und vor allem junge Haie in die Netze gehen, können sich die Bestände nicht erholen.

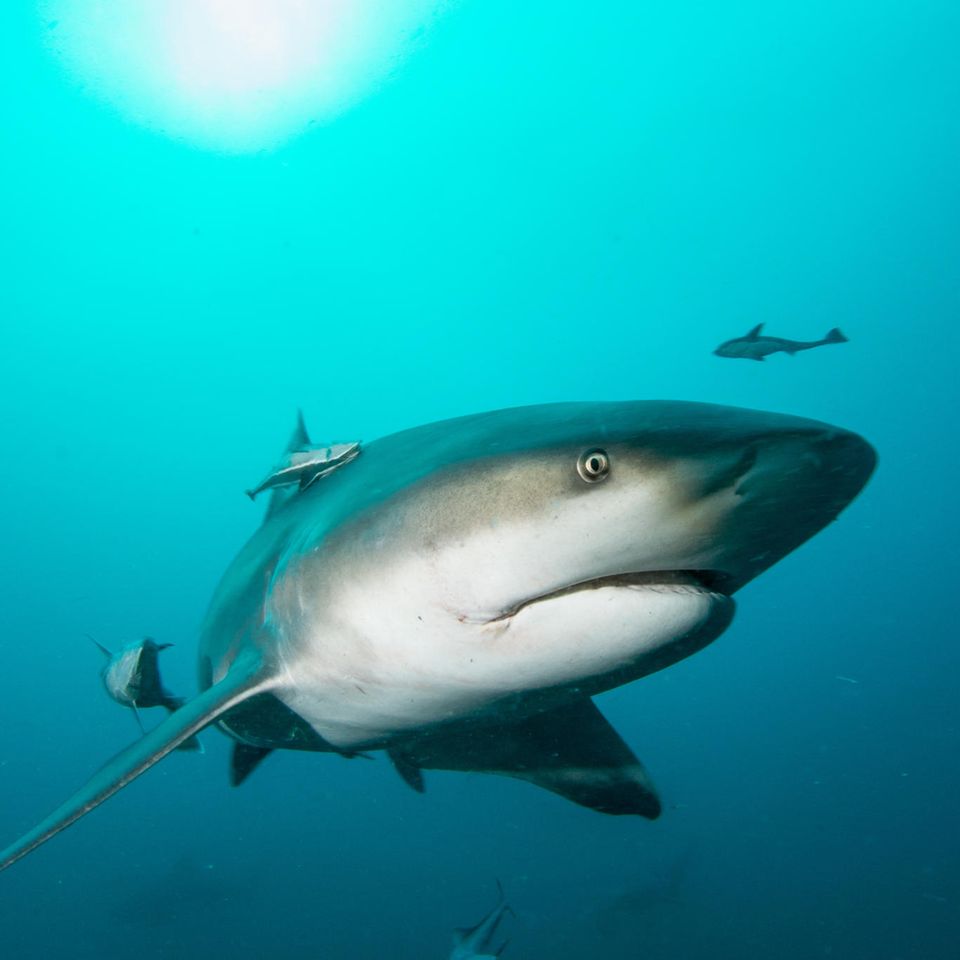

Dabei spielen Haie eine wichtige Rolle im Ökosystem Meer. Wie bei allen Organismen gilt: Nimmt eine Art dramatisch ab, gerät die Nahrungskette aus dem Gleichgewicht. Verschwinden beispielsweise die räuberischen Haie aus der Umgebung eines Korallenriffs, können sich kleinere Raubfische ungehindert vermehren und die Zahl der kleinen pflanzenfressenden Fische dezimieren. Deren Aufgabe ist es aber, die Korallen von Algen zu befreien und so deren Photosynthese erst zu ermöglichen. Die Folge: Die Korallen sterben ab - und mit ihnen die Riffbewohner. In rund 20 Prozent der untersuchten Korallenriffe weltweit sind die Haie bereits funktionell ausgestorben, berichteten Forschende aus Kanada und Australien im Jahr 2020. Ein anderes Beispiel: Der Tigerhai jagt Schildkröten und verhindert so, dass diese Seegraswiesen überweiden, die wiederum eine wichtige Rolle als Kohlenstoffspeicher spielen.

Illegaler Handel wird nur lückenhaft überwacht

Auf der 19. CITES-Konferenz zum Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten im vergangenen November unterstützten die EU-Staaten daher den Vorschlag, weitere 97 Hai- und Rochenarten auf die Liste der potenziell vom Aussterben bedrohten Arten zu setzen, deren Handel kontrolliert wird. Zusammen mit den bereits gelisteten Arten werden damit künftig rund 90 Prozent des weltweiten Flossenhandels überwacht. Die aktuelle Studie legt jedoch nahe, dass diese Überwachung bisher lückenhaft ist.

"Schon das Ausmaß des Handels ist erschütternd, zusätzlich scheint die EU auch eine Drehscheibe für den Transit illegaler Haiprodukte zu sein", sagt Barbara Slee, Leiterin der Haischutz-Kampagne des IFAW. Grund für die Annahme: Zwischen 2017 und 2020 waren vier der acht größten illegalen Beschlagnahmungen Transitlieferungen, die in einem EU-Mitgliedstaat abgefangen wurden, der aber weder Herkunfts- noch Bestimmungsland war.

"Angesichts des Umfangs des EU-Handels mit Haiprodukten lassen die Untersuchungen auf ein alarmierend niedriges Durchsetzungsniveau schließen: In vier Jahren wurden lediglich 30 Beschlagnahmungen registriert. Besonders besorgniserregend ist, dass nur drei gemeldete Beschlagnahmungen in einem Seehafen stattfanden, obwohl wir wissen, dass die meisten Haiprodukte über den Seeweg gehandelt werden", so Slee. Es wird deshalb empfohlen, die Überwachung insbesondere in den Seehäfen zu verstärken und die Qualität der Handelsüberwachung zu verbessern. Außerdem werden mehr Kontrollen des Haihandels im Rahmen des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (CITES) gefordert.