Es ist weißlich, eisähnlich, "schmilzt" an Land - und es ist leicht entzündlich. Methanhydrat, eine Verbindung aus organischem Methangas und Wassermolekülen, bildet sich unter großem Druck und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt in Tiefen unterhalb 400 Meter. Weltweit kommt das "brennende Eis" in gigantischen Mengen vor; Schätzungen reichen von 1000 bis 3000 Milliarden Tonnen. Zum Vergleich: Die verbliebenen Öl- und Gasvorkommen werden auf rund 1000 Milliarden Tonnen veranschlagt.

Umso erstaunlicher, dass Methanhydrat in seiner reinen Form erst 1971 entdeckt wurde. Seither weckt der ungewöhnliche Stoff Begehrlichkeiten - weil sich daraus Methan, ein wertvoller Energieträger, gewinnen lässt. Und er weckt Ängste. Denn mit der Erwärmung der Atmosphäre heizen sich auch die Ozeane auf. Schon ein geringer Temperaturanstieg am Ozeanboden könnte dazu führen, dass das Methanhydrat destabilisiert wird - es "schmilzt". Die Folge: Methanbläschen lösen sich und gelangen zur Oberfläche. In der Atmosphäre ist das Gas um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2.

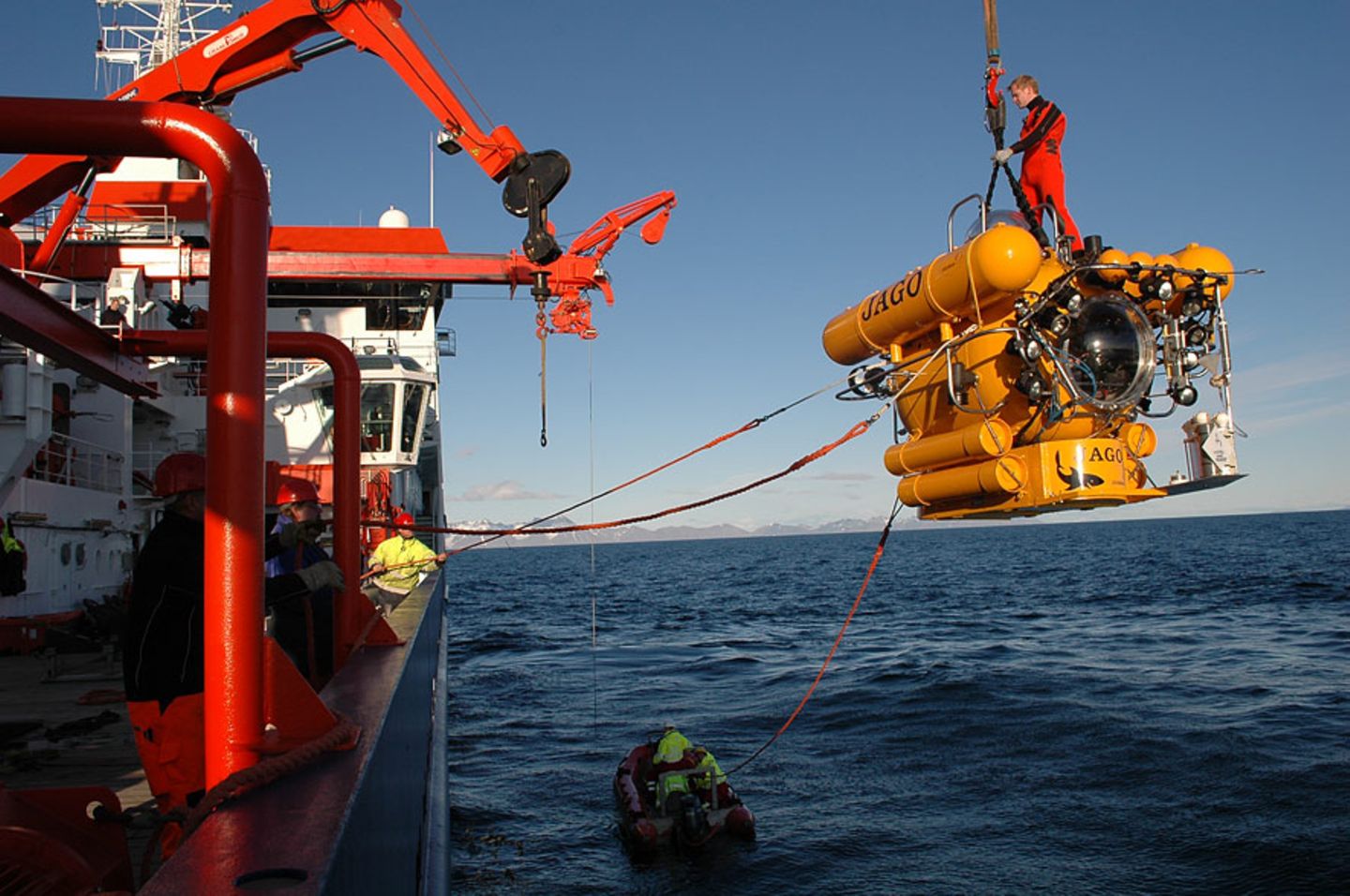

Ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Wissenschaftlern des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel und des Bremer Zentrums für Marine Umweltwissenschaften MARUM ging der Sache darum auf den Grund - im Wortsinn. Mit dem Tauchboot Jago beobachteten die Forscher vor Spitzbergen Gasaustritte in knapp 400 Meter Tiefe und entnahmen Bodenproben. War die Gasentwicklung das erste Anzeichen einer klimabedingten Methanbildung? Und welche Folgen würde die Auflösung für die Stabilität des Seebodens haben? Denn Methanhydrat hält wie ein Kitt die Sedimente des Meeresgrundes zusammen. Der Bestsellerautor Frank Schätzing hatte in seinem Buch "Der Schwarm" sogar fantasiert, Bakterien könnten das Methanhydrat im großen Stil zersetzen und so unterseeische Erdrutsche und Tsunamis auslösen.

Keine Anzeichen für eine Methan-Katastrophe

Der GEOMAR-Forscher Christian Berndt gibt Entwarnung - vorerst zumindest. "Die Gasblasenaustritte, die wir 2008 entdeckt haben, sind kein Beweis dafür, dass die Klimaerwärmung für die Gashydratauflösung verantwortlich ist", sagt der Meeresforscher. Mineralien am Meeresgrund deuten darauf hin, dass hier schon seit mehreren 1000 Jahren Methan austritt. Allerdings mit unterschiedlicher Intensität. Innerhalb einer Messreihe von zwei Jahren stellten die Forscher überraschend saisonale Temperaturschwankungen in Bodennähe von bis zu 2 Grad Celsius fest. Mit der Klimaerwärmung haben diese Schwankungen zwar nichts zu tun. Doch prinzipiell sind sich Forscher einig über die Bedrohung, die die Erwärmung des tiefen Ozeans für das Klima darstellt. "Darum müssen wir kritische Regionen wie die vor Spitzbergen langfristig weiter beobachten", sagt Berndt.

Dass Bakterien Methanhydrat zersetzen und so Tsunamis auslösen könnten, hält Berndt dagegen für unwahrscheinlich. Denn zum einen ist die Menge des freigesetzten Methans durch mikrobielle Abbauprozesse im Vergleich zur Erwärmung des Meeresbodens gering. Zum anderen ist nicht erwiesen, dass die Stabilität ganzer Kontinentalhänge buchstäblich am Methanhydrat hängt. "Die Hypothese mit den Kontinentalhängen wird schon sehr lange diskutiert", sagt Berndt. "Aber bisher konnte noch niemand zeigen, dass Gashydratauflösungen tatsächlich zu Hangrutschungen führen."

Unerschöpfliche Energiereserven am Meeresgrund?

Und welches Potenzial hat Methanhydrat für die Energiegewinnung? Dass Energiekonzerne in Zukunft den Meeresboden nach Methanhydrat absuchen werden, um daraus Methan zu gewinnen, hält Christian Berndt für sicher. Auch wenn nur ein Bruchteil der gesamten Vorkommen förderbar sein dürfte. Die Gewinnung sieht er aber "eher im südostasiatischen Raum". Denn dort, sagt der GEOMAR-Forscher, befinden sich größere Vorkommen als etwa in den Gewässern rund um Europa. In Ländern wie Japan, Korea und Taiwan fehle es zudem an größeren konventionellen Öl- und Gasvorkommen. Sie dürften in Zukunft auf die Erschließung unkonventioneller Energiereserven stärker angewiesen sein.

Die Kieler arbeiten unterdessen an einem Verfahren, das die Förderung von Methanhydrat klimaschonend machen soll. Dabei wird Gashydrat entnommen und gleichzeitig CO2 in den Meeresboden eingebracht. Das CO2 bildet, ähnlich wie das Methanhydrat, eine Verbindung mit Wassermolekülen und ersetzt das geförderte Methanhydrat. So bleibt die Stabilität des Bodens erhalten. Zudem könnte auf diese Weise schädliches CO2, etwa aus der Energiegewinnung an Land, langfristig entsorgt werden. Die Technik muss allerdings ihre Praxistauglichkeit noch unter Beweis stellen. Immerhin: "Im Labor funktioniert das schon vernünftig", sagt Christian Berndt.

Artikel auf den Seiten des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel