In der Kleinstadt Kodiak in Alaska tuckert ein Fischer mit seinem Boot aus der Hafeneinfahrt. In Lommatzsch bei Dresden ruckelt ein Bauer mit dem Traktor über ein Karottenfeld. Und in Bremerhaven sitzt Urban Buschmann, Verfahrensentwickler beim Tiefkühlproduzenten Frosta, vor seinem Computer. Auf Buschmanns Bildschirm flimmern Zahlenkolonnen: der Dieselverbrauch des Fischers, der Wasserverbrauch des Bauern ... Buschmann weiß so gut wie alles über die Tagesabläufe des Fischers vor Alaska und des Bauern in Dresden. Er hat berechnet, wie viel Energie beim Filetieren des Fisches oder beim Schneiden der Karotte aufgewendet wird und kann mit wenigen Mausklicks in Erfahrung bringen, wie oft der Bauer über sein Feld pflügt oder wie lange der Fischer auf See bleibt. Über ein dreiviertel Jahr lang hat Buschmann mit der Unterstützung zweier Studenten und zahlreicher Experten Antworten auf Fragen zusammengetragen, die gewöhnlich niemand stellt.

Wozu? "Ich erstelle den Product Carbon Footprint für Frosta-Produkte", erläutert Buschmann. Der Product Carbon Footprint, kurz PCF, zu deutsch "CO2-Fußabdruck", gibt Aufschluss darüber, welche Menge klimaschädlicher Treibhausgase ein Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus freisetzt.

Zurück nach Alaska: Der Fischer fängt Lachse für das Fertiggericht "Tagliatelle Wildlachs" von Frosta. Mit jedem Tropfen Diesel, der dabei verbrannt wird, setzt er Kohlendioxid (CO2) und Lachgas (N2O) frei: zwei Gase, die aufgrund ihres Beitrags zur Erderwärmung als Treibhausgase bezeichnet werden. Anschließend wird der Fisch in eine Fabrik gebracht, filetiert, tiefgefroren und verpackt. Die dafür benötigte Energieproduktion setzt ebenfalls Treibhausgase frei. Dasselbe gilt für das Kühlhaus, den Zwischentransport nach China, das Containerschiff nach Bremerhaven, die Karotten aus Dresden und alle weiteren Zutaten der Tagliatelle.

Das Nudelgericht muss dann noch zusammengestellt, verpackt, verschickt, gelagert, verkauft und gekocht werden. Alles ist erfasst in Buschmanns Computer. Zur Vereinfachung werden sämtliche Treibhausgase auf einen Wert umgerechnet, der sich am bekanntesten Klimakiller, dem CO2 orientiert. Dieser Wert heißt CO2-Äquivalent (CO2e). Am Ende von Buschmanns Berechnungen steht die etwas kryptische Angabe 1,4 kg CO2-Äquivalente je Fertigungseinheit. Was das bedeutet? Vom Auslaufen der Fischer bis zum Recycling der Verpackung entstehen für jeden 500-Gramm Beutel "Tagliatelle Wildlachs" rund 1,4 Kilogramm Treibhausgase. Da Buschmanns Berechnungen im Rahmen eines Pilotprojektes erfolgten, steht diese Zahl leider noch alleine: Vergleichsmöglichkeiten sind kaum vorhanden und der Verbraucher kann mit der Zahl wenig anfangen. Buschmann merkt trocken an: "Der CO2-Fußabdruck eines Produktes stellt einen äußerst erklärungsbedürftigen Wert dar."

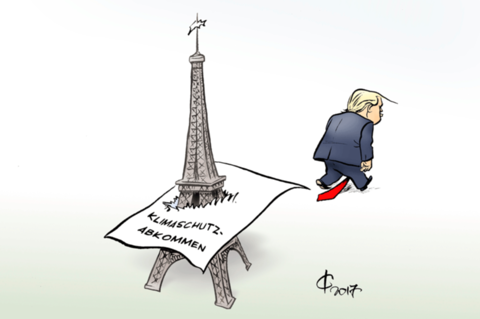

Bislang. Sobald aber weitere Firmen dem Beispiel der Pilotpartner folgen und ihre CO2-Bilanzen veröffentlichen, soll sich ein weiteres Entscheidungskriterium für den umweltbewussten Käufer ergeben: der Klimaschutz.

Das große Ziel des Pilotprojekts war es, standardisierte Verfahren zur PCF-Ermittlung zu etablieren, um künftig aussagekräftige Vergleiche zu ermöglichen. Obwohl neben Frosta auch weitere große Unternehmen, wie beispielsweise Tchibo oder die Deutsche Telekom teilnahmen, glichen die Projektpartner gezwungenermaßen oft Einzelkämpfern: betrieben "learning by doing" und mussten ihr Vorgehen zwischen so unterschiedlichen Produkten wie Telefonanschlüssen (90 Kilogramm CO2e) und Kaffee (59 Gramm CO2e je Tasse) abstimmen.

Tatsächlich gleicht der Versuch, jeden klimarelevanten Vorgang zu erfassen, dem Weg durch ein Labyrinth. Am ehesten ist der Überblick über das Geschehen in den Produktionsstätten gegeben, in denen die einzelnen Bestandteile zusammenkommen, denn hier ist alles im Computersystem gespeichert.

Beispielsweise bei der Erfassung der Tagliatelle-Nudeln: Hartweizengrieß, Spinat, Eier und Wasser werden vom Computer grammgenau abgewogen. Mischen, Schneiden, Kochen und Frosten: alles läuft vollautomatisch. Die eingesetzten Schmierstoffe, die Abfallmengen und selbst die zurückgelegten Wege der Gabelstapler sind dem Elektronenhirn bekannt.

Schwieriger gestaltet sich die Recherche bei den Zulieferern. "Ich konnte da ja nicht einfach anrufen und fragen: Wie ist euer CO2-Fußabdruck?", sagt Buschmann: "Ich musste ganz bewusst einfache Fragen stellen: Wie viel Strom verbraucht euer Kühlhaus jährlich? Wie groß ist es? Und irgendwann konnte man dann den Anteil unseres Produktes herausrechnen."

Der größte Unsicherheitsfaktor allerdings liegt beim Verbraucher. Für eine möglichst wirklichkeitsgetreue Annahme wälzte Buschmann Fachliteratur und interne Statistiken, führte Kochversuche und Befragungen von Konsumenten durch.

Dr. Andreas Bosselmann, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung bei Frosta, gibt Antwort auf die Frage, wozu der PCF seinem Unternehmen dienen kann: "Unser Ziel ist es, den Ausstoß an Treibhausgasen dauerhaft zu senken, denn das ist gut für die Umwelt und spart auch noch Geld. Durch den PCF erkennen wir, wo das am besten geht."

In der Produktion zum Beispiel hat die Recherche Möglichkeiten zur Wärmerückgewinnung aufgezeigt. Für rund die Hälfte der Emissionen zeichnen die Rohstoffe verantwortlich. Als positiv hat sich die Tatsache erwiesen, dass Nudeln nicht getrocknet verarbeitet, sondern frisch produziert werden. Den Löwenanteil innerhalb der Rohstoffe stellen die Milchprodukte, da deren Gewinnung gewaltige Mengen des Kuh-"Abgases" Methan (CH4, entspricht 25 Kohlenstoffdioxid-Einheiten) freisetzt.

Unerwartet wenig tragen die Transporte zur Gesamtbilanz bei. Dennoch hat Dr. Bosselmann auch hier Verbesserungspotenzial entdeckt: "Wir wollen noch mehr unserer Waren von der Straße auf die Schiene bringen."

Das wirklich Überraschende aber war für viele die große Variable Verbraucherverhalten. Je nach Szenario ist der Verbraucher für 15 bis 70 Prozent der gesamten CO2-Produktion verantwortlich. Fahren Sie mit dem Fahrrad oder dem Auto zum Supermarkt? Wie alt ist Ihre Tiefkühltruhe? Kochen Sie mit oder ohne Deckel? Alles schlägt sich in der CO2-Bilanz nieder. Deshalb hat Dr. Bosselmann auch einen persönlichen Schluss aus Frostas Datensammlung gezogen: "Man führt sich die Umweltauswirkungen seiner Taten oft nicht vor Augen. Seit ich mich intensiv mit der Studie beschäftige, überlege ich mir auch privat dreimal, ob ich meine Brötchen nicht lieber mit dem Fahrrad hole."

Sein Kollege Buschmann entwickelt den PCF derweil weiter, erstellt Szenarien und Varianten. Er spielt mit Lagerdauer und Lieferwegen, ersetzt virtuell Wild- durch Zuchtlachs (zwei Prozent mehr Treibhausgase) und Naturprodukte durch Pulver (sieben Prozent mehr Treibhausgase). Für seinen zweiten PCF "Frosta Gulasch" benötigte er nur noch sechs Wochen. Die folgenden, verspricht er, werden noch viel schneller gehen. Zukünftig soll die Angabe der CO2-Äquivalente so selbstverständlich werden wie heute die Auszeichnung der Kalorien.

Um bis dahin zumindest eine ungefähre Vorstellung davon zu geben, was die Menge von 1,4 Kilogramm CO2-Äquivalenten bedeutet, hat Buschmann auch errechnet, was passieren würde, wenn man dasselbe Gericht nicht tiefgekühlt von Frosta bezieht, sondern frisch zubereiten würde. Das Ergebnis: die Menge an freigesetzten Treibhausgasen ist ähnlich. Was kann der Verbraucher daraus lernen? Bisher nicht allzu viel. Für wirklich sinnvolle Vergleiche müssen erst einheitliche Kategorien geschaffen werden (hier: Tiefkühlkost). Die Interpretation der PCF-Fahnder bleibt vage und (noch) unbefriedigend: Egal ob Frischware, Tiefkühl- oder Dosenkost, für alles gebe es Verwendung und Berechtigung.