Während sich Industrieländer verstärkt mit Umweltthemen auseinandersetzen, steht bei Entwicklungsländern zuallererst wirtschaftliches Wachstum im Vordergrund. Südkorea versucht mit seiner "Green Growth"-Strategie einen Mittelweg einzuschlagen: Wirtschaftliches

Wachstum hat weiterhin Priorität, soll aber mit "grünen", sprich sauberen

Technologien erreicht werden.

Präsident Lee Myung-bak präsentierte erstmals im August 2008 während der Feiern zum 60-jährigen Bestehen Südkoreas seine "Low Carbon, Green Growth"-Strategie. Mit erneuerbaren Energien soll die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und der CO2-Ausstoß reduziert werden. Weiteres Ziel ist es, im grünen Sektor neue Jobs zu generieren. Dafür investiert die Regierung bis 2013 knapp 60 Millionen Euro.

Auch wenn die Investitionen der Regierung für das grüne Wachstum

insgesamt zwei Prozent des Bruttosozialprodukts ausmachen, plant Südkorea

erstmal in kleinen Schritten: Ziel ist es, bis 2030 einen Ökostromanteil

von elf Prozent zu erreichen und die CO2-Emissionen bis 2020 im Vergleich

zu 2005 um gerade mal vier Prozent zu reduzieren. Weiterhin will

Südkorea, das einen Großteil seiner Lebensmittel aus dem Ausland

importieren muss, die Nahrungsmittelsicherheit des Landes verbessern.

Laut einer OECD-Studie von 2005 rangiert das Land am Hanfluss

diesbezüglich unter 30 OECD Ländern lediglich auf dem 25. Platz.

Im Rahmen der Green-Growth-Politik nimmt Südkorea auch sein größtes

Bauprojekt aller Zeiten auf: das Vier-Flüsse-Projekt, an dem sich die

Geister im Lande scheiden. Befürworter des 18-Milliarden-Dollar-Projekts

meinen, dass durch die Restaurierung der vier großen Flüsse des Landes

die Wasserqualität verbessert und künftige Flutschäden verhindert werden

können. Außerdem sollen über 300.000 neue Arbeitsplätze durch das

Mammutprojekt generiert werden. Kritiker befürchten jedoch eine riesige

Umweltkatastrophe, da Lebensräume zerstört würden und dem Ökosystem

irreparablen Schaden zugefügt würde.

Repräsentatives Aushängeschild der "Green Growth"-Politik ist das am 16.

Juni 2010 gegründete Global Green Growth Institute (GGGI), das sich zur

Aufgabe gemacht hat, Technologien zur Schadstoffreduktion und erneuerbare

Energien voranzutreiben. Weltweit soll das Green-Growth-Konzept

propagiert werden - mit Südkorea als Vorreiterland.

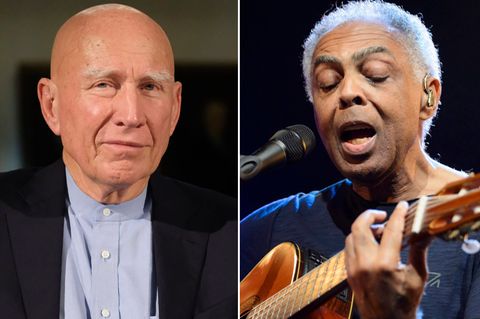

Der ehemalige südkoreanische Premierminister Han Seung-soo setzt sich

bereits seit Jahren für eine nachhaltige Umweltpolitik in Südkorea und

der Welt ein. Mittlerweile ist er Vorstandsvorsitzender des Global Green Growth Instituts in Seoul. "Südkorea ist eines der wenigen Länder, das in den letzten 50 Jahren so einen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg erlebt hat", sagt der 74-jährige Han über sein Heimatland, welches als weltweit erstes Land vom Nehmer- zum Geberland aufgestiegen ist. Zählte Südkorea nach dem Koreakrieg im Jahr 1953 noch zu den ärmsten Ländern der Welt, so

gehört es mittlerweile zu den 15 größten Volkswirtschaften.

"Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum gingen Hand in Hand, aber

gleichzeitig wurde dabei die Umwelt vernachlässigt", erklärt Han, der

neben seiner politischen Laufbahn auch als Professor an der Staatlichen

Universität Seoul tätig war. Für den renommierten Ökonomen deshalb

logisch, das die südkoreanische Regierung als erstes Land weltweit, das

grüne Wachstumsparadigma in ihre nationale Planungspolitik aufgenommen

hat.

Ziel des Global Green Growth Institutes ist es, bis 2012 Koreas erste

Umweltorganisation von internationaler Bedeutung zu werden. Dafür werden

weltweit Kooperationen forciert, im Besonderen mit Entwicklungsländern:

"Wir haben die Kapazitäten und das Potenzial, das anderen Ländern fehlt.

Deshalb exportieren wir unsere Ideen in Entwicklungsländer", sagt der

emeritierte Professor Han.

Die Arbeit des Green Growth Institutes im Ausland hat bereits konkrete

Formen angenommen: In Abu Dhabi und Kopenhagen wurden im Frühjahr dieses

Jahres Zweigstellen eröffnet. In den Vereinigten Arabischen Emiraten will

das GGGI eine "Green Growth Plan"-Analyse durchführen und die Senkung der

Treibhausgasemissionen fördern. Ebenfalls bietet es Schulungsprogramme

an, bei denen Arbeitskräfte über ökologisches Wachstum aufgeklärt werden.

Aus Australien und Japan sei ebenfalls Kooperationswille signalisiert

worden. Beide Länder wollen das Institut finanziell unterstützen.

Doch es gibt auch Kritiker der koreanischen Green-Growth-Strategie:

Heimische Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bezeichnen die Strategie

der Lee Myung-bak Administration als Augenwischerei. Sie kritisieren,

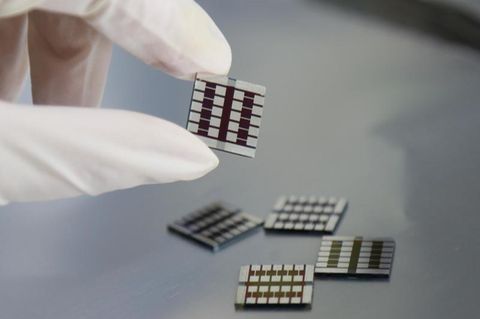

dass die Kernenergie zentraler Bestandteil des Modells ist. Das Land

setzt immer mehr auf Atomkraft. Südkorea will den eigenen Strombedarf bis

2030 zu über 40 Prozent aus nuklearer Energie decken. Im Moment sind es

23 Prozent. Vor allem aber will die Regierung die Technologie auch ins

Ausland verkaufen. In den kommenden Jahren soll Südkorea unter die Top

drei der Atomkraftwerksexportnationen aufsteigen. Atomenergie soll die

südkoreanische Abhängigkeit von Energieimporten verringern und den

CO2-Ausstoß verringern.

"Natürlich gibt es besonders nach Fukushima immer mehr Zweifel an

Nuklearenergie. Aber um mit dem Klimawandel auf globaler Ebene fertig zu

werden und fossile Brennstoffe zu reduzieren, müssen viele Länder an

Atomenergie festhalten - gerade auch, wenn man den derzeitigen

Entwicklungsstand erneuerbarer Energien berücksichtigt", meint Lee

Hyung-woo, Sprecher des Präsidentiellen Komitees für Green Growth.

"Wie kann Nuklearenergie eine saubere Energie sein, wenn es bisher keine

Lösung für die Entsorgung des radioaktiven Abfalls gibt?", fragt sich da

Lee Yu-jin, die Direktorin für Klimawandel und Energie bei Green Korea

United. Green Korea United ist eine koreanische NGO, die sich "echtes"

grünes Wachstum auf die Fahnen geschrieben hat. Denn für die

Umweltorganisationen stellt der koreanische Weg ein Paradoxon dar. Die

von der Regierung propagierte Alternativlosigkeit der atomaren

Green-Growth-Strategie wollen die Umweltschützer nicht akzeptieren. Das

von ihnen oft ins Feld geworfene Argument "Fukushima" lassen die

koreanischen Fachleute aber nicht gelten.