»Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral«, meinte der Dramatiker Bert Brecht. Wenn er da mal nicht irrte! In den vergangenen Jahren zumindest gab es kaum ein Thema, das derart unter dem Gesichtspunkt der Moral diskutiert wurde wie das Essen. Worüber vor wenigen Jahrzehnten niemand sprach, das ist heute Tischgespräch in jeder Kantine: Fleisch essen, darf man das eigentlich noch? Und wenn ja, welches? Ist Fleisch nicht auch klimaschädlich? Wird für den Futtermittelanbau nicht Regenwald gerodet? Inzwischen wird in Talkshows diskutiert, ob man Tiere überhaupt mästen und töten darf, um sie zu essen. Zumindest gefühlt kommt heute vor dem Fleischessen die Moraldebatte. Viele nervt das. Und zwar nicht nur, weil Fleisch ihnen schmeckt, oder weil sie es einfach gewohnt sind, tote Tiere zu essen. (Gewohnheiten zu ändern ist schwer. Allein die Vorstellung, Dinge anders zu tun – und insbesondere: anders tun zu müssen – kann anstrengend sein.) Aber es kommt noch etwas Schwerwiegenderes hinzu: Vegetarier, Veganer und Tierrechtler packen Fleischesser bei der Moral. Und das tut richtig weh.

Der Psychologe Benoît Monin hat untersucht, was passiert, wenn Karnivoren und Vegetarier aufeinanderprallen. Das Ergebnis: Fleischesser fühlen sich bei moralisch »falschem« Verhalten ertappt – und bringen gegen die empfundene moralische Übermacht der Veggies Abwehrmechanismen in Stellung: So bezweifeln sie die Motive der anderen sogenannten Gutmenschen, werfen ihrem Gegenüber fehlende Kompetenz und Blauäugigkeit vor, oder – wenn beides nichts nützt – sie gehen auf Distanz zu den nervigen Moralisierern, bis hin zu Ablehnung und Diffamierung.

Gerangel um die moralische Lufthoheit

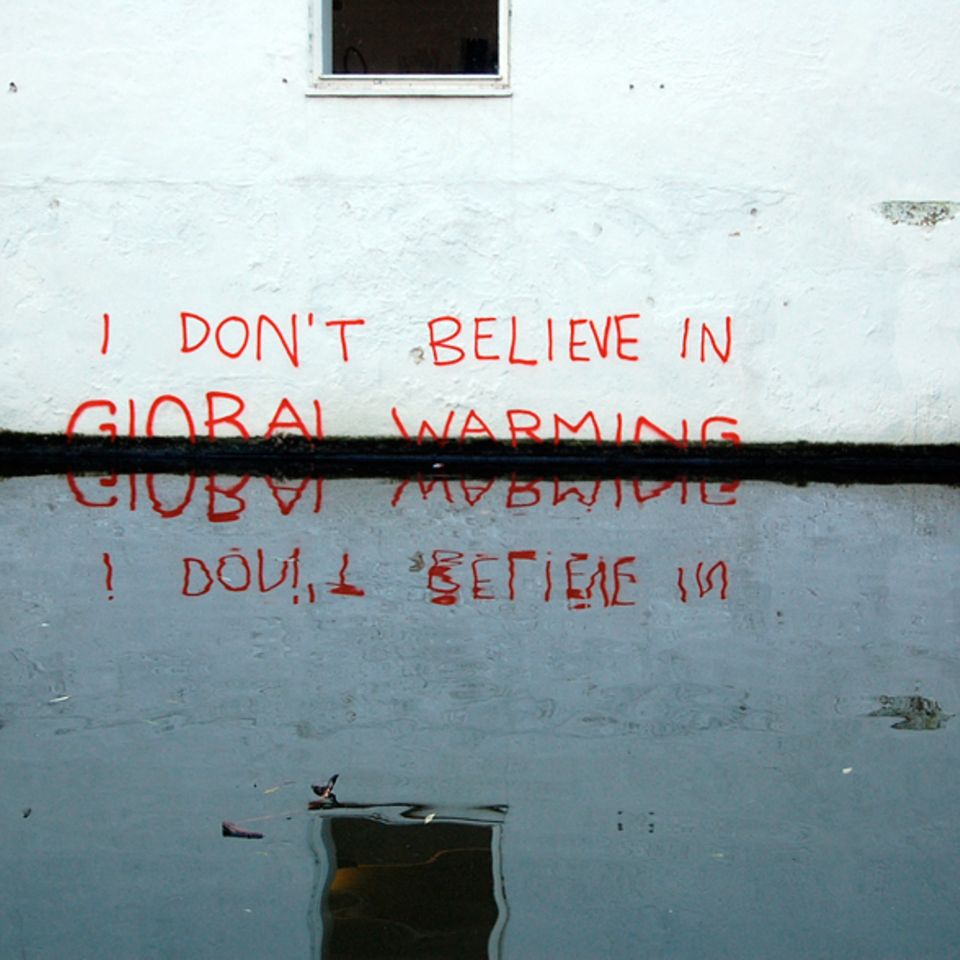

Was das alles mit dem Klima zu tun hat? Genau diese Reaktionen und Strategien kennen wir auch aus Debatten über das Fliegen und das Autofahren: Geradezu reflexhaft wird zum Beispiel das Plädoyer für ein Tempolimit auf Autobahnen als »ideologisch « abgewertet. Der Widerstand speist sich dabei nicht nur aus ganz privaten Überzeugungen oder Motiven, sondern auch aus dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Und in der gilt ein Wochenendtrip zum Indoor-Skiing nach Dubai vielleicht als cooler Partytalk.

Für das Gerangel um die moralische Lufthoheit gibt es noch einen weiteren Grund: Denn Streit kocht vor allem dort hoch, wo es moralische »blinde Flecken« gibt. Wo also allgemein anerkannte gesellschaftliche Werte und Gesetze im Widerspruch zu einem wachsenden oder sich verändernden Bewusstsein in der Gesellschaft stehen. Um noch einmal zum Fleisch zurückzukommen: Häufig Muskelmasse von Tieren zu essen, galt lange Zeit als Ausdruck von Wohlstand. (In ärmeren Ländern ist das heute noch so.) Und die Produktion von tierischen Lebensmitteln ist auch heute noch ein nicht hinterfragter Grundpfeiler unserer Landwirtschaft. Wer nun gegen die massenhafte Ausbeutung von Tieren protestiert, dem hilft das Tierschutzgesetz wenig. Er muss mit der Moral argumentieren. Und mit heftiger Gegenwehr rechnen.

Auch das Fliegen hat immer noch ein positives Image, gilt als die Fortbewegungsart der sozial Bessergestellten. Und immer größere Autos sind nicht nur PS-starke Statussymbole, sondern auch wichtige Wachstumsmotoren. Und damit auch für die Politik sakrosankt.

Während der Kollaps des Klimas durch Wetterkapriolen und -katastrophen in unser Bewusstsein dringt, wird die Kluft zwischen Wissen und Handeln immer größer. Doch nicht nur Regierungen und Weltklimakonferenzen versagen dabei, die größte Herausforderung der Gegenwart zu bewältigen. Sondern wir alle. Peter Carstens entlarvt in seinem Buch "Das Klimaparadox" die Ausreden und Rechtfertigungsmuster, mit denen wir uns selbst ausbremsen.

Schuldgefühle sind schmerzhaft

Bei der Moral geht es nicht nur um »richtiges« oder »falsches« Verhalten, sondern auch um das, was aus falschem Verhalten resultiert: Schuld: Wer sich ertappt fühlt, hat auch mit Schuldgefühlen zu tun. Wenn die erwachen, »weil jemand jemand anderen bei ›gutem Verhalten‹ beobachtet, kann dies schmerzhaft sein. Und Schmerzen wollen wir tunlichst vermeiden«, schreibt die Philosophin und Tierrechtlerin Hilal Sezgin. Auch hier greifen wieder die bewährten Methoden: Distanzieren, Lächerlichmachen, Relativieren. »Solange irgendwo auf der Welt Ölfelder brennen und deutscher Müll in andere Länder verschifft und dort verbrannt wird, lasse ich mir kein schlechtes Gewissen einreden«, meint ein flugreisender Whataboutist im Online-Dienst nordbayern.de. So einfach ist das.

Inzwischen hat sich jedenfalls gezeigt: Mit der Moralnummer kommen Klimaschützer nicht weit. Ganz im Gegenteil: »Jetzt erst recht!«, röhrt es neuerdings aus der »Fridays for Hubraum«-Garage. Inzwischen laufen öffentliche Debatten sogar so, dass der kritisierte Status quo mit den denkbar schwersten Geschützen, also mit dem Hinweis auf Demokratie und (Meinungs-)Freiheit, verteidigt wird. Wer mag da schon widersprechen? Immer deutlicher zeigt sich: Die moralischen Dilemmata der Klima- ebenso wie der Tierrechts- und anderer Gerechtigkeitsdebatten lassen sich nur mit Ordnungspolitik befrieden. Etwa mit Verboten, die dann einfach für alle gelten. Nach denen nur zu rufen, gilt allerdings schon als unanständig. Und das ist das eigentliche Problem.