+++ Kolumne "Alles im grünen Bereich" +++

„Diese simple Maßnahme kann das Klima retten“, „Mit dieser Methode können wir den Klimawandel stoppen“, „Gigantischer Wald soll das Klima retten“. Die Medienresonanz zur aktuellen Wald-Studie von Forschern der ETH Zürich ist überwältigend. Der Tenor: So einfach ist es, die Welt zu retten. Oder könnte es sein.

Denn dafür, dass die Weltrettung funktioniert, nennen die Wissenschaftler im Kleingedruckten eine Voraussetzung: Wir müssen sofort damit anfangen. Nicht irgendwo, sondern auf der ganzen Welt.

Die Wahrscheinlichkeit, mit der das passieren wird, kann jeder ziemlich gut einschätzen, der schon einmal eine IPCC-Konferenz beobachtet hat, besonders das nächtliche Gezerre um die Abschlusserklärung. Hilfreich ist außerdem ein Abgleich der Statements und Absichtserklärungen der Regierungen mit der Realpolitik und aktuellen Emissionsdaten. Beides legt den Schluss nahe: Die Klimarettung durch weltweite Aufforstung ist reine Theorie. Ein zügiges Handel aller Staaten der Welt (ausgerechnet Russland ist das Land mit dem größten Wald-Potenzial) ist nicht nur unwahrscheinlich. Sondern so gut wie ausgeschlossen.

Die märchenhafte Botschaft beschwört überdies eine Gefahr herauf. Sie kann nämlich dazu einladen, faul zu sein. Wenn es so einfach ist, den Klimawandel zu stoppen – wozu sich dann noch anstrengen? Es gibt ja immer noch diesen einen, grandios einfachen und vollkommen natürlichen Ausweg. Moment, könnten wir dann nicht vielleicht noch etwas später aus der Kohleverstromung aussteigen?

Warum wir die Wald-Studie brauchten

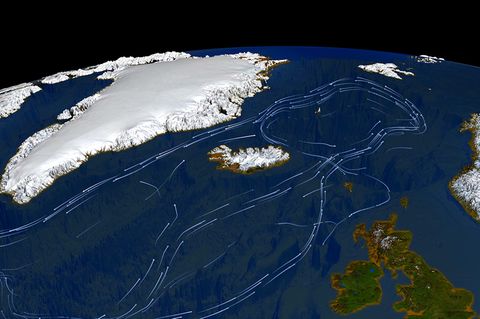

Dennoch ist die Studie berechtigt, nützlich und hilfreich. Denn sie zeigt auf wissenschaftlicher Grundlage, welches gigantische Potenzial im Wald steckt: ein Forst von der Gesamtfläche der USA, der zwei Drittel aller Emissionen seit der industriellen Revolution aufnimmt. Für dessen Bäume keine Flächen angetastet werden müssten, die der Nahrungsmittelproduktion dienen oder dicht besiedelt sind. Die Kalkulationen zeigen, dass natürliche Vegetation am besten geeignet ist, um Kohlenstoff zu binden.

Denn klar ist: Es wird in den kommenden Jahren nicht reichen, Emissionen zu reduzieren. Wir werden auch Klimagase, allen voran CO2, aus der Atmosphäre holen und irgendwo wegschließen müssen. Zum Beispiel unter der Erde. Doch ob das überhaupt im großen Stil funktioniert, was das kostet und wie riskant das ist: Das ist bislang unklar.

Die Wald-Studie dagegen zeigt, dass zur dauerhaften CO2-Speicherung nichts – und dazu noch völlig risikofrei – besser geeignet ist als Bäume zu pflanzen.

Natürlich ist den Zürcher Forschern klar, dass eine solche Maßnahme im Kampf um das 1,5 Grad-Ziel von Paris nur ein Baustein sein kann. Ohne drastische Emissionsminderungen wird es nicht gehen. Doch das Signal an die Verantwortlichen ist unmissverständlich: Es ist noch möglich. Hier ist der Beweis. Jetzt müssen politische Entscheidungsträger erklären, ob sie von dem Wissen Gebrauch machen wollen – oder warum sie es unterlassen. Die Studie zeigt einen Handlungsspielraum auf, der Politiker erst in die Lage bringt, sich rechtfertigen zu müssen.

Ob es um einen zügigen Braunkohle-Ausstieg oder eine effektive CO2-Bepreisung geht: Beim Klimaschutz hören wir oft, warum etwas angeblich nicht geht. Hier sollten wir einmal genauer hinschauen. Es geht nämlich einiges. Man muss es aber wollen.