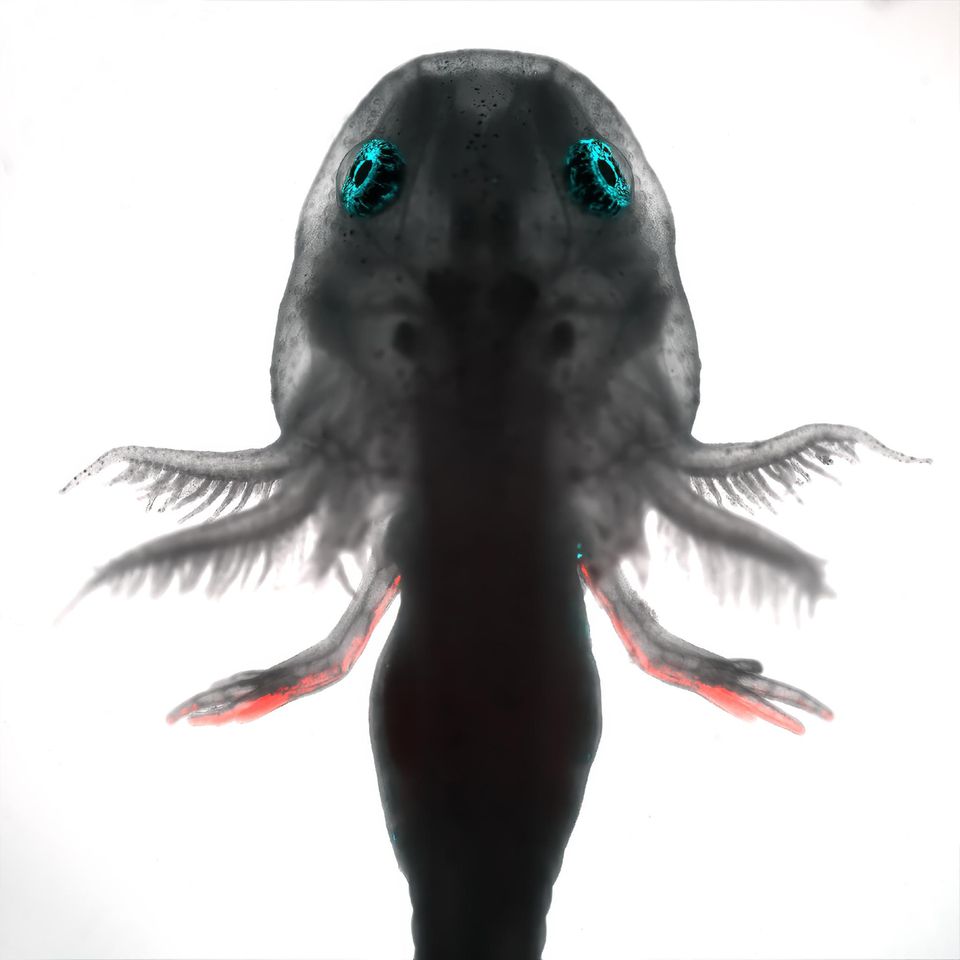

Der mexikanische Schwanzlurch ist ein wahres Wundertier. Er kann nahezu alle Organe und Gliedmaßen seines Körpers regenerieren. Sogar Teile des Rückenmarks und des Gehirns wachsen bei Bedarf nach. Wird eine seiner zartrosa Extremitäten abgetrennt – von einem hungrigen Räuber oder einer Forscherin mit scharfem Skalpell –, überzieht schon nach wenigen Stunden eine schützende Haut die Wunde. Stammzellen sammeln sich an der versehrten Stelle und bilden ein Blastem, einen Keim für neues Wachstum. Im Laufe der folgenden Wochen formt sich eine voll funktionstüchtige Extremität mit Haut, Knochen, Bindegewebe, Blutgefäßen und Nervenbahnen.

Das hat den Axolotl zu einem Star der Regenerationsforschung gemacht. In seiner natürlichen Heimat, die sich auf zwei Seen nahe Mexiko-Stadt beschränkt, ist er vom Aussterben bedroht. Dafür schwimmen Tausende Exemplare in Aquarien und Laboren auf der ganzen Welt. Die Gemeinde der Axolotl-Forschenden treibt vor allem eine Frage um: Kann der Mensch, was der Axolotl kann? Vielleicht schlummert auch in unseren Genen die Fähigkeit, Gewebestrukturen zu regenerieren – ein uraltes biologisches Programm, das wir aktivieren können, wenn wir nur die richtigen molekularen Schalter finden.

Ein kleiner Lurch mit großem Erbgut

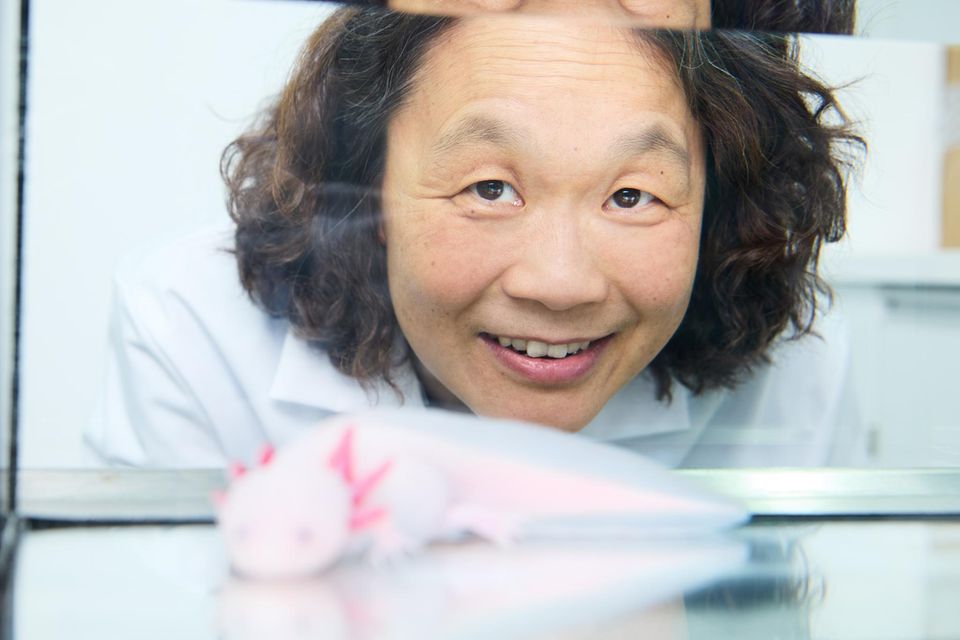

Eine Forscherin, die sich dieser Frage seit vielen Jahren widmet, ist Elly Tanaka. Sie leitete zunächst das Center für Regenerative Medizin an der TU Dresden. 2016 zog sie samt ihrer Axolotl nach Wien. Dort ist sie Direktorin des Instituts für Molekulare Biotechnologie IMBA. Sie erkundet, welche Gene und Botenstoffe die Regeneration des Gewebes bei den Schwanzlurchen steuern. Das ist umso kniffliger, weil Axolotl über ein umfangreiches und komplexes Erbgut verfügen: Es besitzt zehnmal mehr Basen als das menschliche Genom und enthält viele sich wiederholende Sequenzen. Erst 2018 wurde es vollständig ausgelesen.

Bereits 2009 fand Tanaka heraus, dass sich die Zellen des Lurchs – anders als erwartet – bei der Amputation eines Beinchens nicht in Alleskönner-Stammzellen verwandeln. Stattdessen entscheidet ihre frühere Identität darüber, welche Art von Gewebe sie in dem nachwachsenden Glied bilden. Aus Hautzellen können Knorpel, Sehnen und neue Haut entstehen, Muskelzellen produzieren ihresgleichen.

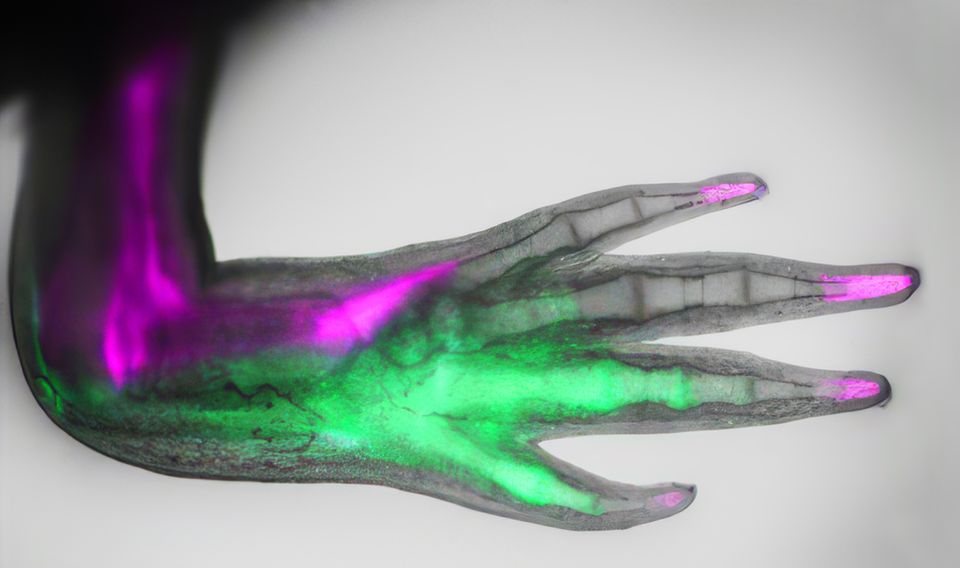

Um funktionstüchtige Gliedmaßen sprießen zu lassen, reicht es jedoch nicht aus, alle nötigen Gewebearten zu erzeugen. Die Zellen müssen außerdem wissen, wo sie sich im Körper befinden. Liegen sie auf der Kopfseite und sollten das Axolotl-Äquivalent eines Daumens formen? Oder liegen sie auf der Schwanzseite und haben die Aufgabe, einen kleinen Lurchfinger zu bilden? Tanakas Labor stellte in einer früheren Arbeit bereits fest, welche chemischen Signale diese Information vermitteln. Stammzellen auf der in Kopfrichtung liegenden Seite stellen ein Molekül namens Fgf8 her. Stammzellen auf der gen Schwanz zeigenden Seite produzieren ein Protein namens Sonic Hedgehog, kurz Shh. Gemeinsam dirigieren diese Substanzen das Wachstum des neuen Körperteils.

Doch woher die Zellen ursprünglich um ihre Lage wissen – und darum, welchen Signalstoff sie während der Regeneration herstellen sollen –, war bislang rätselhaft. Diese Erkenntnis liefert nun die aktuellste Veröffentlichung aus Tanakas Labor, die in der Fachzeitschrift "Nature" erschienen ist. Das Team um Erstautor Leo Otsuki stieß auf ein Protein, das im Bindegewebe gesunder Gliedmaßen vorkommt – allerdings nur schwanzseitig. Sein Name: Hand2. "Hand2 hat unsere Aufmerksamkeit erregt, weil es an der richtigen Stelle gebildet wird, um als Orientierungshilfe zu dienen", sagt Otsuki. Es verleiht den Zellen ein Positionsgedächtnis: Sie erinnern sich mit seiner Hilfe daran, wo sie sitzen.

Wird nun eine Extremität amputiert, fahren jene Zellen, die bereits Hand2 herstellen, ihre Produktion weiter hoch. Damit stoßen sie die Ausschüttung des Signalmoleküls Shh an. Dort, wo besonders viel Shh zirkuliert, erwächst aus dem Stammzellkeim der "kleine Finger". Wo die Shh-Konzentration am geringsten ist, bildet sich ein "Daumen". Dieser Mechanismus steuert das Wachstum der Beinchen bereits während der Embryonalentwicklung, wenn sich der Körper des Lurchs erstmals formt. Verliert das Tier im Laufe seines Lebens Gliedmaßen, wird die Signalkette reaktiviert. Sobald das neue Beinchen fertig ist, kommt die Produktion von Shh zum Erliegen. Doch die Zellen auf der Schwanzseite stellen weiterhin kleine Mengen von Hand2 her – als Gedächtnisstütze.

Mithilfe der chemischen Signale lässt sich die Identität von Zellen auch gezielt verändern. Verpflanzten die Forschenden Stammzellen von der Kopfseite auf die Schwanzseite, brachte das umgebende Gewebe die Neuankömmlinge schnell auf die Spur. Die implantierten Zellen begannen, Hand2 herzustellen. Der umgekehrte Weg funktioniert hingegen nicht. Produziert eine Zelle einmal Hand2, lässt sich ihre Identität nicht durch bloßes Verpflanzen auf die Kopfseite ausradieren. Auch gesunde Gewebezellen sind für eine derartige Umprogrammierung nicht empfänglich, egal von welcher Seite der Gliedmaße sie stammen.

Bleibt die Frage: Was bedeutet das für den Menschen? Auch unser Körper verfügt über Mechanismen, die während der Entwicklung im Mutterleib die Position angeben: links oder rechts, Bauch oder Rücken, Kopf oder Fuß. Sowohl bei Mäusen als auch bei Menschen sorgen beispielsweise sogenannte Hox-Gene für Orientierung während der Embryonalentwicklung – und vermutlich auch für ein dauerhaftes Positionsgedächtnis von Körperzellen. Außerdem stellt der menschliche Organismus sowohl Hand2 als auch Shh her. Ob die Stoffe Zellen dabei unterstützen, ihre Lage im Körper zu erinnern, ist bislang unbekannt.

"Die Tatsache, dass der Axolotl diesen Schaltkreis im Erwachsenenalter wiederverwendet, um eine Gliedmaße zu regenerieren, ist spannend", sagt Tanaka. "Das deutet darauf hin, dass, wenn ein ähnliches Gedächtnis in menschlichen Gliedmaßen vorhanden ist, wir diese Signale eines Tages nutzen könnten, um neue Regenerationsfähigkeiten freizusetzen."

Zwar sind wir nur entfernt mit Schwanzlurchen verwandt. Wollen wir Zellen jedoch dazu bringen, Gewebestrukturen neu zu bilden, müssen wir ihr Positionsgedächtnis verstehen und umschreiben können. Die aktuelle Studie habe Forschende diesem Ziel näher gebracht, kommentieren Sum Ying Celeste Wu und Jessica Whited von der Harvard Universität in "Nature". Dennoch seien viele Fragen offen. Etwa, wie das entsprechende Positionsgedächtnis in den Gliedmaßen von Säugetieren funktioniert. Oder wie sich Zellen ihre Lage auf anderen Körperachsen merken.

Tanaka jedenfalls ist hoffnungsvoll, dass wir eines Tages in der Lage sein könnten, Gliedmaßen bei Säugetieren nachwachsen zu lassen. Der Weg dorthin wird ihre Axolotl vermutlich mehr als einen Arm und ein Bein kosten.