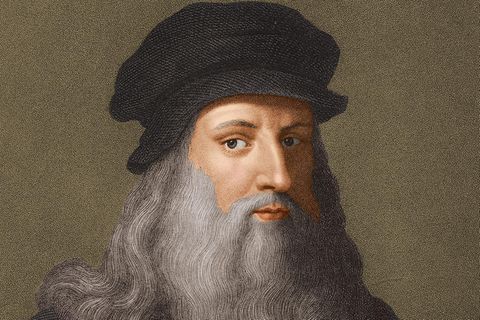

Das Taufbecken ist nicht besonders kunstvoll gearbeitet. In der Pfarrkirche Santa Croce im toskanischen Vinci werden einfache Leute vom Land im Leben empfangen und aus dem Leben geleitet. Doch an diesem ersten Sonntag nach Ostern des Jahres 1452, dem 16. April, drängt sich eine gut gekleidete Gesellschaft um die grob behauene Steinschale vor dem Altar der Kirche. Fünf Männer und fünf Frauen aus den besser gestellten Familien des Ortes haben sich hier eingefunden, um die Patenschaft für ein Neugeborenes zu übernehmen.

Der Gemeindepfarrer tauft den am Vorabend geborenen Knaben auf den Namen Leonardo. Der Priester ist ein Nachbar des 80-jährigen Antonio, dem Großvater des Kindes. Dessen Familie besitzt ein ausgedehntes Gut vor den Mauern der Stadt. Sie ist so angesehen, dass niemand sich an ihrem Nachnamen stört: Der Clan nennt sich, als könne er für das ganze Dorf sprechen, da Vinci, aus Vinci stammend.

Antonio da Vinci ist ein besonnener Herr, der gern Halma spielt und mit seiner Frau Lucia als Privatier alle Familienangelegenheiten regelt. Er notiert die Taufe von Leonardo da Vinci in dem Buch, in dem er auch schon die Geburten und Taufen seiner eigenen Kinder verzeichnet hat, und er tut dies im Duktus stolzer Nüchternheit.

Offensichtlich hat Antonio schon lange zuvor entschieden, was aus dem Neuankömmling werden soll: Er soll im Haus der Großeltern aufwachsen. Das ist nicht selbstverständlich, der Junge könnte auch ins Kinderheim kommen. Denn auf dem kleinen Leonardo lastet ein Makel. Seine Mutter Caterina ist eine jugendliche Waise aus der Umgebung, ein verzweifeltes Mädchen aus einfachen Verhältnissen, das nicht weiß, wie es sich und einen jüngeren Bruder durchbringen soll. Caterina hat sich auf ein Abenteuer mit Antonios Sohn Piero eingelassen, einem Mittzwanziger, der im nahe gelegenen Florenz als Notar arbeitet. Sein Beruf hat ihm früh zu dem Ehrentitel "Ser Piero" verholfen.