Das Feuer ist eine unerbittliche Naturgewalt, ein ewiger Katastrophenherd – und zugleich ein Fundament der Zivilisation. Schon vor vielen Hunderttausend Jahren hat der Mensch begonnen, Flammen zu zähmen und sich zunutze zu machen. Sie spenden ihm Wärme und Licht, garen Speisen, härten schließlich Töpferwaren, schmelzen Metall. Doch die kleinste Nachlässigkeit genügt, um ungeheure Zerstörungskräfte zu entfesseln: Eine schwelende Herdstelle, ein unbewachtes Kohlebecken oder Funkenflug bei Sommerhitze werden schnell zur tödlichen Gefahr. Und weil um 1500 viele Siedlungen in Europa zu Großstädten heranwachsen und mehr und mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben, kommt es immer häufiger zu verheerenden Bränden.

So auch in der niederländischen Metropole Amsterdam: Ein Junge namens Jan van der Heyden sieht dort 1652 das alte Rathaus in Flammen aufgehen. Die herbeigeeilten Brandschützer sind machtlos gegen das Inferno, ihre Spritzenwagen müssen noch von Hand Kübel um Kübel mit Wasser gefüllt werden.

Spritzenwagen erweisen sich immer wieder als nahezu wirkungslos

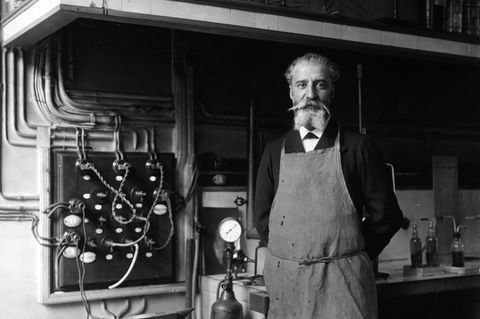

Von dem ehrwürdigen Gebäude bleiben nur Asche und Trümmer zurück – ein Erlebnis, das den 15-Jährigen wohl fürs Leben prägt. Er wird sich als Mann vieler Talente erweisen, als Maler Berühmtheit erlangen, doch unentwegt treibt ihn die Frage um: Wie kann der Mensch das Feuer besiegen? Und er findet eine Antwort, die die Brandbekämpfung revolutionieren wird.

Zunächst aber erlernt der 1637 geborene Jan van der Heyden das Handwerk seines ältesten Bruders, der in Amsterdam eine Spiegelmanufaktur betreibt. Bald schon widmet er sich vermehrt der Kunst, erntet Bewunderung für Landschaftsbilder, Stadtpanoramen und Stillleben. Seine Gemälde sind auch bei den Amsterdamer Ratsherren gefragt.

Die Stadtoberen wollen zu dieser Zeit nach einer Reihe desaströser Brände die Feuerwehr besser ausrüsten. Vor allem die Spritzenwagen erweisen sich immer wieder als nahezu wirkungslos: Eine Pumpe treibt das Wasser durch ein kurzes, fest montiertes Metallrohr, und der Strahl reicht gerade einmal bis an die Außenwände der Gebäude. Zudem müssen die Geräte gefährlich nahe an der Mauer stehen – einmal wird van der Heyden Zeuge, wie eine einstürzende Fassade mehrere Brandschützer unter sich begräbt.

Ab 1668 tüftelt Jan van der Heyden an der Entwicklung der "Schlange"

Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Nicolaas macht er sich 1668 daran, ein neuartiges Löschgerät zu entwickeln. Monatelang tüftelt das Duo, experimentiert vermutlich mit verschiedenen Materialien. Und fertigt zunächst aus Leder, später zudem aus wasserfestem Segeltuch eine lange, bewegliche Röhre. Slang nennt Jan die Erfindung, "Schlange" – sie ist der erste funktionstüchtige Feuerwehrschlauch der Geschichte.

Zwei dieser Schläuche bringen die beiden an einem Spritzenwagen an. Durch den einen lässt sich Wasser direkt aus den Kanälen Amsterdams in den Tank pumpen, durch den anderen schießt es dem Brandherd entgegen. Weil die "Schlange" biegsam ist und etwa 30 Meter lang, können Feuerwehrleute selbst Flammen in höheren Stockwerken und Innenräumen bekämpfen.

Die Öffentlichkeit staunt über die "Schlangenpumpe"

1671 stellen die Brüder der staunenden Öffentlichkeit ihre "Schlangenpumpe" vor. Auch die Amsterdamer Stadtoberen sind beeindruckt, ordern gleich 70 der neuen Spritzenwagen. Einige Monate später übertragen sie den beiden Erfindern sogar das Oberkommando über die Brandbekämpfung in der ganzen Stadt. Die Feuerschäden nehmen in den folgenden Jahren dramatisch ab, so notiert es zumindest Jan van der Heyden in seinen Aufzeichnungen.

Er eröffnet eine Werkstatt und betreibt – zunächst mit Nicolaas, nach dessen frühem Tod allein – mit dem Verkauf der Löschgeräte ein höchst einträgliches Geschäft. In Groningen und Nimwegen findet van der Heyden Abnehmer, in Zürich und wohl auch in London. 1697 besucht gar Zar Peter der Große, der gerade Westeuropa bereist, die Werkstatt in Amsterdam: Der Herrscher bestellt sogleich Spritzenwagen und Schläuche für Russland.

Im März 1712 stirbt Jan van der Heyden – als gefeierter Maler, der sein Vermögen aber vor allem seinen Erfindungen verdankt. Bis ins 19. Jahrhundert sind die von den Brüdern entwickelten Spritzenwagen im Gebrauch, ehe dampfbetriebene Systeme sie ablösen. Doch ihr bedeutendstes Vermächtnis ist der Schlauch an sich, die wohl stärkste Waffe im Kampf gegen Brände. Dessen Nachfolgemodelle gehören noch heute zum unentbehrlichen Rüstzeug moderner Löschzüge.

Und im Niederländischen ähnelt das Wort für Feuerwehrschlauch noch immer dem Namen, den sein umtriebiger Schöpfer einst ersann: brandslang – "Feuerschlange".