Nicht am Toten Meer – sondern in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg haben Forschende kürzlich ein Fragment eines kaum bekannten Evangeliums entdeckt. Das Papyrus hatte zuvor jahrzehntelang unbeachtet im Archiv gelegen.

Eine eingehende Analyse zeigt nun: Es handelt sich um die Schilderung einer Episode aus der Kindheit Jesu. Sie stammt aus dem Thomas-Evangelium, das vermutlich im 2. Jahrhundert n. Chr. erstmals aufgeschrieben wurde.

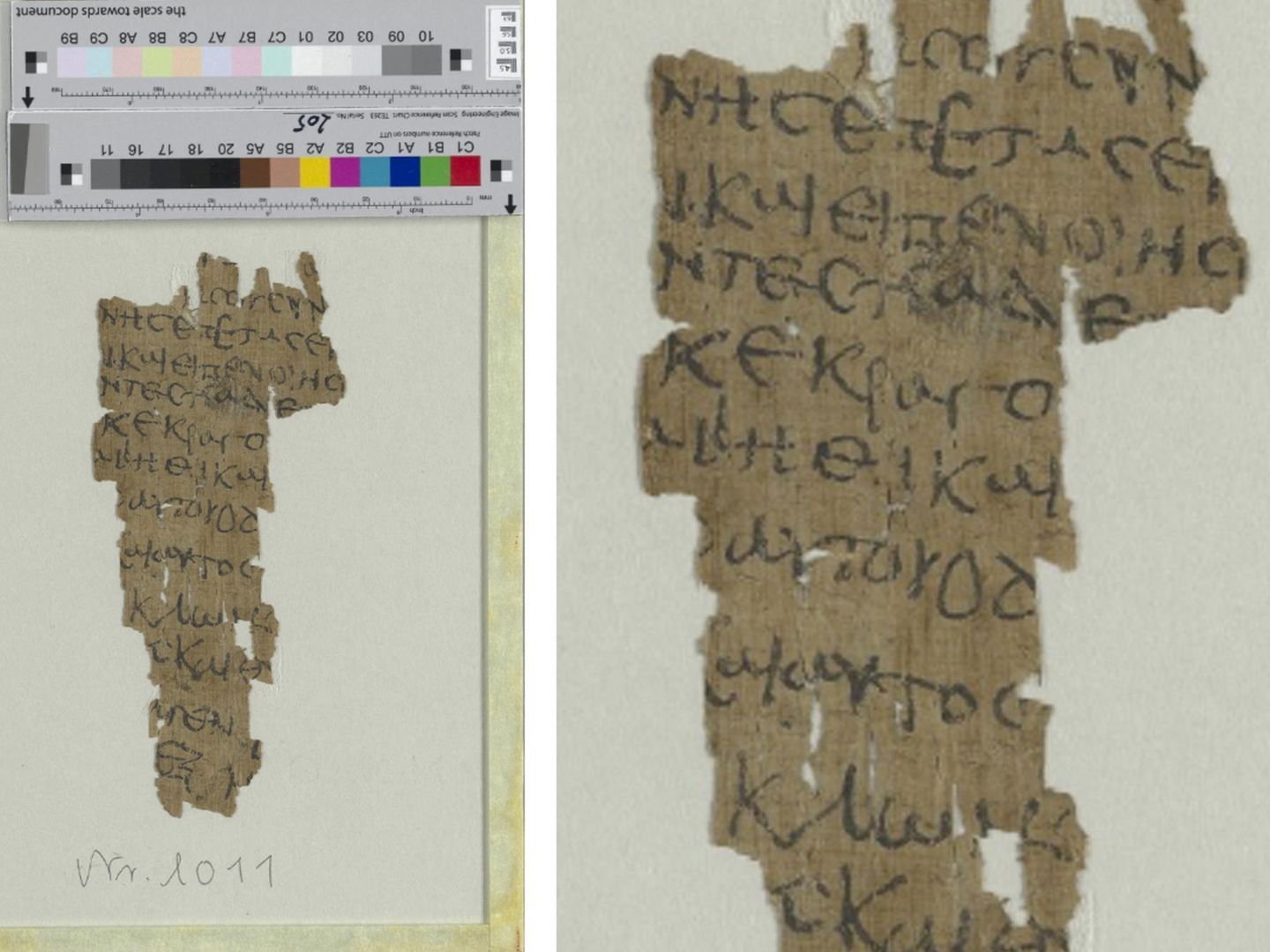

Das Fragment haben der Papyrus-Experte Lajos Berkes vom Institut für Christentum und Antike an der Humboldt-Universität zu Berlin und sein Kollege Gabriel Nocchi Macedo von der Universität Lüttich zufällig entdeckt. "Uns ist zunächst das Wort Jesus im Text aufgefallen", sagt Berkes laut einer Presseerklärung. "Dann haben wir durch den Vergleich mit zahlreichen anderen digitalisierten Papyri Buchstabe für Buchstabe entziffert, und uns wurde schnell klar, dass es sich nicht um ein Alltagsdokument handeln kann."

Die "Belebung der Spatzen" in unsicherer Handschrift

Anhand nur weniger vollständig erhaltener Worte konnten die Forschenden die "Belebung der Spatzen" identifizieren, eine Episode aus dem wenig bekannten Thomas-Evangelium. In dieser Szene aus der Kindheit Jesu schildert der Autor, wie der Fünfjährige an einer seichten Stelle eines Flusses spielt und aus Ton zwölf Spatzen formt. Als sein Vater Joseph ihn fragt, wie er dazu komme, am heiligen Sabbath solche Dinge zu tun, erweckt Jesus – statt einer Antwort – die Spatzen zum Leben, indem er in die Hände klatscht.

Das Evangelium zählt zu den sogenannten Apokryphen, also denjenigen Erzählungen, die keinen Eingang in die Textsammlung der Bibel gefunden haben. Den beiden Forschern zufolge waren solche Erzählungen bis ins Mittelalter hinein beliebt und weit verbreitet.

Das rund elf mal fünf Zentimeter große Fragment umfasst Bruchstücke von etwa dreizehn Zeilen in griechischen Lettern und stammt aus dem spätantiken Ägypten. Wo genau es entdeckt wurde, ist nicht bekannt.

Analysen zeigten, dass das Fragment aus dem 4. bis 5. Jahrhundert stammt und damit sechs bis sieben Jahrhunderte älter ist als das älteste bislang bekannte Textdokument in griechischer Sprache – eine Handschrift aus dem 11. Jahrhundert.

Bei dem Fragment könnte es sich den Antiken-Forschern zufolge um eine Schreibübung aus einer Schule oder einem Kloster handeln. Das würde zumindest die etwas wacklige Handschrift und die unregelmäßigen Zeilenabstände erklären. Und warum das Fragment lange für eine unbedeutende, private Notiz gehalten wurde.