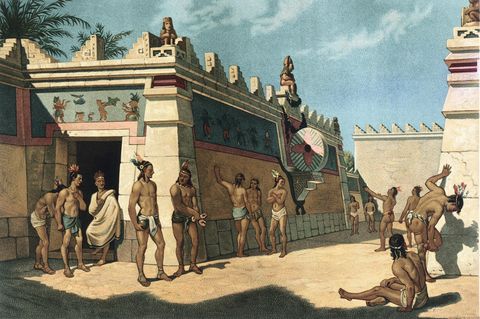

Sie stehen sich gegenüber, die zwei mächtigen Männer: rechts Moctezuma II., Herrscher über das Imperium der Azteken, in üppigem Gewand; links, in Rüstung, der spanische Konquistador Hernán Cortés. So hat ein indigener Zeichner im 16. Jahrhundert ihr denkwürdiges erstes Aufeinandertreffen am 8. November 1519 dargestellt. Doch die vielleicht wichtigste Person befindet sich zwischen den beiden, in der Mitte des Bildes: eine Frau namens Malinche.

Sie wird zur entscheidenden Gestalt beim wohl folgenreichsten Ereignis der mexikanischen Geschichte: der Eroberung durch die Spanier. Als unverzichtbare Übersetzerin, aber auch als Beraterin, Diplomatin, als Wissenslieferantin über eine fremde Welt hilft die Einheimische dem Konquistadoren bei seiner gewaltvollen Unterwerfung der Azteken. Eine Wandlerin zwischen den Welten, die dereinst großen Hass auf sich ziehen wird.

Gerade ist Hernán Cortés im März 1519 mit rund 500 spanischen Kämpfern an der Ostküste des heutigen Mexiko gelandet und hat eine erste Schlacht gegen Einheimische gewonnen, da schenkt ihm ein geschlagener Fürst 20 Sklavinnen, die die Spanier taufen lassen und dann zu Partnerschaften mit Expeditionsteilnehmern zwingen.

Malinche wird zur Geliebten des Eroberers

Eine unter den Frauen sticht heraus: Augenzeugen schildern die damals etwa 17-jährige Malinche als besonders hübsch – und sie beherrscht offenbar mehrere Sprachen. Aufgewachsen als Adelige einer Völkerschaft im Machtbereich der Azteken, spricht sie das in der gesamten Region verbreitete Nahuatl; doch von ihrem Stiefvater wohl wegen eines Erbstreits als Sklavin ins Gebiet der Maya verkauft, kennt sie auch das dortige Idiom. Gemeinsam mit einem Spanier, der Jahre zuvor als Schiffbrüchiger in der Gegend gestrandet war und ebenfalls der Maya-Sprache mächtig ist, verschafft sie Cortés so eine Brücke zu den Einheimischen. Bald nimmt der herrische Konquistador sie zur Geliebten; binnen Kurzem lernt sie auch das Spanische.

Die Spanier brauchen dringend Verbündete

Schnell wird klar, wie wichtig Malinche, oder Doña Marina, wie die Spanier sie nennen, für Cortés ist. Denn seine Strategie fußt nicht nur auf brachialer Gewalt, sondern zugleich auf Allianzen. Durch Drohung, Druck, aber auch geschickte Überredung gelingt es ihm auf seinem Zug ins Landesinnere in Richtung der aztekischen Kapitale Tenochtitlan, mehr und mehr einheimische Verbündete um sich zu scharen, die an Zahl die Spanier rasch um ein Vielfaches übersteigen.

Das Reich der Azteken ist kein geschlossener Staat, mehr ein Gebilde aus abhängigen Völkern, die einem oft tyrannisch auftretenden Dreibund unter Führung Tenochtitlans Tribut leisten. Um dieser Oberhoheit zu entkommen (oder, wie im Fall der bislang eigenständigen Tlaxcalteken, die Unabhängigkeit von den Azteken zu verteidigen), sind viele Anführer offen für Bündnisse – selbst mit vollkommen fremden Mächten. Ein gemeinsames Bewusstsein der Indigenen gibt es nicht; die Spanier werden eher wahrgenommen wie ein weiterer Teilnehmer im generationenalten Ringen um Dominanz.

Manche Bluttaten kann sie abwenden – andere verursacht sie

Malinche, die diese Welt kennt, versorgt Cortés mit Wissen über lokale Rivalitäten, die er ausnutzen kann. Sie findet bei den Verhandlungen des Konquistadors die richtigen Worte. Manchmal kann sie Blutvergießen verhindern, manchmal aber folgen auf ihre Einmischung auch Gräueltaten der Spanier, etwa wenn sie einheimische Spione entlarvt oder auf Verschwörungen hinweist.

Selbstbewusst tritt sie sogar vor dem großen aztekischen Herrscher Moctezuma II. auf, als Cortés Tenochtitlan erreicht und zunächst Gespräche mit dem Oberhaupt führt – ehe die Gewalt eskaliert. Der wendungsreiche Kampf der Spanier und ihrer Verbündeten gegen die Azteken endet in einer überaus blutigen Belagerungsschlacht. Die von den Pocken geschwächten Verteidiger von Tenochtitlan müssen sich im August 1521 geschlagen geben. Es ist der faktische Beginn der spanischen Kolonialherrschaft im späteren Mexiko.

Malinche, die Cortés im Jahr darauf einen Sohn gebiert, bleibt auch danach in Diensten der Spanier, reist sogar einmal nach Madrid und stirbt wahrscheinlich in den 1530er-Jahren.

Erst gerühmt, dann gehasst, schließlich verstanden

Zu Lebzeiten auch von Indigenen als bedeutende Persönlichkeit respektiert, ja mitunter verehrt, ändert sich der Blick auf sie später beträchtlich. In Zeiten der Nationalbewegung im 19. Jahrhundert steht sie bei vielen Mexikanern für Verrat an den Einheimischen, gilt sie als niederträchtige Kollaborateurin mit den erbarmungslosen Spaniern.

Erst seit dem späten 20. Jahrhundert sehen Forschende Malinche differenzierter – und erblicken in ihr vor allem eine Verstoßene, die sich in einer komplizierten, kriegerischen Welt behaupten wollte.