Sie sind aufgeflogen, zwei Wochen vor dem Tag der Tage. Die Verschwörer hatten ihre Rebellion für Anfang Oktober geplant, doch nun sind ihnen die Häscher der Kolonialregierung auf der Spur, erste Mitwisser sind bereits verhaftet worden. Sollen sie fliehen, sich ergeben? Andererseits: Die Waffen liegen bereit, der Unmut im Land ist groß, das Regime brüchig. Und so entscheidet der Kopf der Aufständler, der Priester Miguel Hidalgo, sofort loszuschlagen. Am Morgen des 16. September 1810 läutet er die Glocke seiner Pfarrkirche in dem Städtchen Dolores im Herzen des heutigen Mexiko, hält eine leidenschaftliche Rede. Dann zieht er mit einigen Hundert Kriegern los. Er wird scheitern – und doch zum größten Helden des mexikanischen Unabhängigkeitskampfes werden.

Unter den Kreolen, den in Amerika geborenen Abkömmlingen von iberischen Siedlern, zu denen auch Hidalgo gehört, wächst schon länger ein neues Bewusstsein: nicht mehr spanisch zu sein, sondern mexikanisch. Die Gebildeteren von ihnen finden Inspiration dazu in den Schriften der europäischen Aufklärung, wo die Rede ist von Selbstbestimmung, Freiheit, den Menschen als gleichberechtigten Wesen.

Die spanische Politik ist geprägt von Bevormundung

Die Willkür der Mächtigen in Madrid tut ihren Teil: Deren Politik ist vor allem Bevormundung, hilft meist dem Mutterland, zieht über Steuern oder Handelsregeln Geld aus der Kolonie; dort, in Amerika, profitieren am stärksten die spanischen Verwaltungseliten, vielen Kreolen wird Einfluss, Aufstieg, ja Respekt verwehrt. Den indigenen Bewohnern ohnehin. Es wird Zeit, so das Gefühl vieler, die spanische Tyrannei abzuschütteln.

Das sieht auch Miguel Hidalgo so, seit 1803 Geistlicher in Dolores, ein intelligenter, ruheloser Mann, der zahlreiche einheimische Sprachen spricht und sich besonders um die nichtspanische Bevölkerung seiner Gemeinde bemüht. Sein Hass auf die iberische Fremdherrschaft nimmt beständig zu. Wohl Anfang 1810 schließt er sich einer Gruppe von Kreolen aus verschiedenen Städten an, die den Umsturz planen. Ihre Treffen tarnen sie als Zusammenkünfte eines Literaturzirkels. Sie legen Waffendepots an, rekrutieren Mitstreiter. Und müssen im September 1810, entdeckt, überstürzt losschlagen.

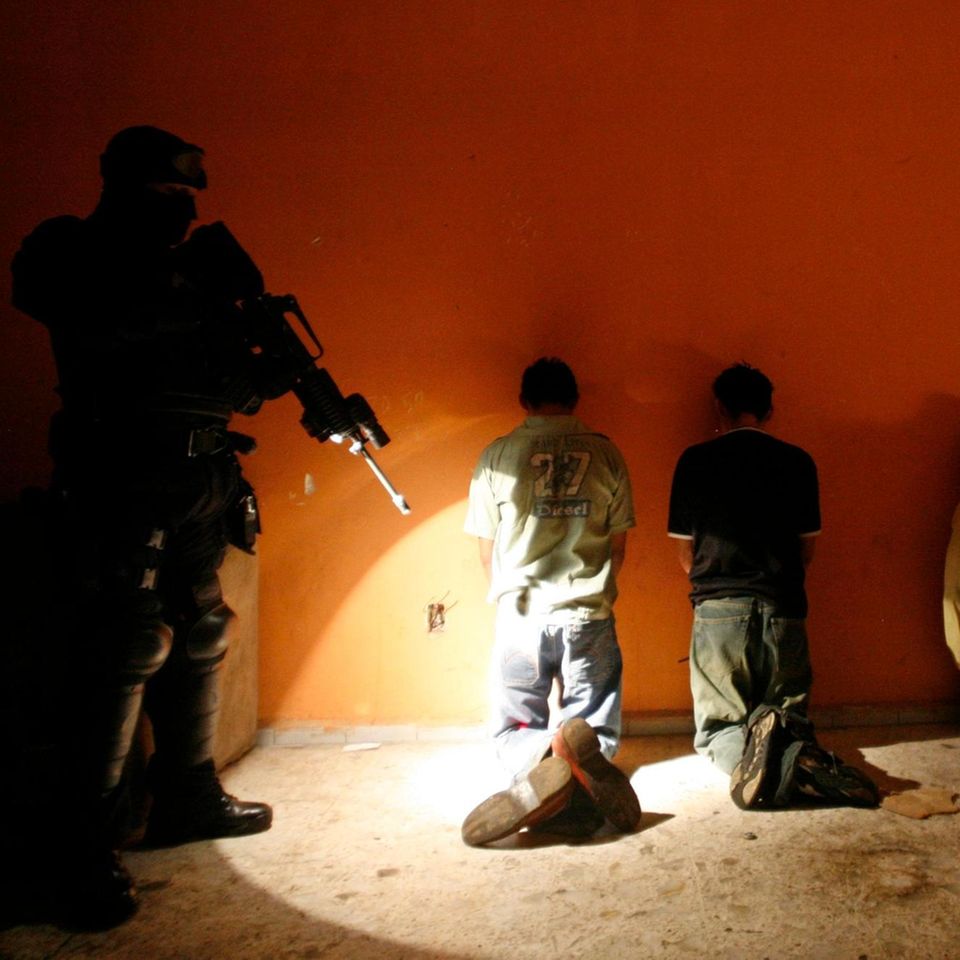

Rebellenzug der Unterdrückten

Von Beginn an setzt Hidalgo auf die spontane Unterstützung der Bauern, der Verarmten und Unterdrückten. Tatsächlich schwillt der Rebellenzug schnell an, kommandiert von abtrünnigen kreolischen Kolonialsoldaten, allerdings zu einem Großteil bewaffnet nur mit Äxten, Messern und Macheten. 20 000 Kämpfer fallen nach gut zehn Tagen in der Regionalmetropole Guanajuato ein, massakrieren die dortigen Spanier, plündern. Ende Oktober stehen die Aufständischen, inzwischen mit etwa 80 000 Mann, vor Mexiko-Stadt – und besiegen eine Kolonialarmee.

Doch aus nie ganz geklärten Umständen – vermutlich sind die Truppen zu erschöpft, möglicherweise hat Hidalgo Skrupel, die Hauptstadt der Verheerung zu überlassen – ziehen sich die Rebellen wieder zurück. In Guadalajara, rund 500 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt, richten sie eine provisorische Regierung ein. Schließlich aber triumphieren die inzwischen verstärkten Kolonialtruppen in mehreren Schlachten. Hidalgo wird auf der Flucht gefasst und im Sommer 1811 hingerichtet.

Und doch ist sein Ende erst der Anfang. Zehn weitere Jahre zieht sich der Konflikt um die Unabhängigkeit danach. Guerillakämpfer, teils befehligt von früheren Mitstreitern Hidalgos, attackieren vielerorts den Staat, der erbarmungslos zurückschlägt. Hunderttausende sterben. Doch es zeigt sich: Das klassenkämpferische Auftreten der Rebellen, die Angst vor einer Umverteilung zugunsten der armen Indigenen, lässt viele Kreolen die Unterstützung wieder zurückziehen.

Bis ein Kompromiss formuliert wird. 1821 präsentiert ein hoher kreolischer Militär einen Plan, der alle Gegner der Kolonialregierung zufriedenstellen soll: Er fordert den Bruch mit Spanien und die rechtliche Gleichbehandlung aller ethnischen Gruppen, lässt aber die Privilegien der Kirche und die Besitzverhältnisse unangetastet. Mexiko soll fortan eine konstitutionelle Monarchie sein. Und tatsächlich versammelt sich nun eine große Mehrheit hinter dem Plan und zwingt die mittlerweile arg geschwächte Regierung fast ohne weitere Gefechte zum Einlenken. Am 24. September 1821 erklärt sich Mexiko offiziell für selbstständig.

Doch nicht dieser Tag wird später als Unabhängigkeitstag gefeiert – sondern der 16. September. Jener Tag, an dem der Priester Miguel Hidalgo 1810 den Kampf um die Abnabelung vom Mutterland begonnen hatte. Und an dessen Vorabend Mexikos Präsident bis heute jedes Jahr genau jene Kirchenglocke läutet, die am Morgen der Rebellion in Dolores erklungen war.