Der Versuchsaufbau ist denkbar simpel: Zwei Glasröhren, eine enthält gewöhnliche Luft, die andere Kohlendioxid (CO2). Die Gefäße werden in die Sonne gestellt, dann messen Thermometer in den Kolben, was passiert. Das Ergebnis: In dem Röhrchen mit CO2 steigt die Temperatur deutlich schneller. "Eine Atmosphäre dieses Gases würde unserer Erde eine hohe Temperatur verleihen", schlussfolgert die Amerikanerin Eunice Newton Foote im Jahr 1856 aus ihrem Experiment.

Es ist eine bahnbrechende Entdeckung: Erstmals schreibt eine Wissenschaftlerin dem Gas Kohlendioxid eine Bedeutung für das Klima der Erde zu. Foote ist einem Phänomen auf der Spur, das wir heute Treibhauseffekt nennen – doch dies interessiert zu ihren Lebzeiten fast niemanden. Die Forschungswelt nimmt ihre Experimente kaum wahr, Foote stirbt als vergessene Klimapionierin.

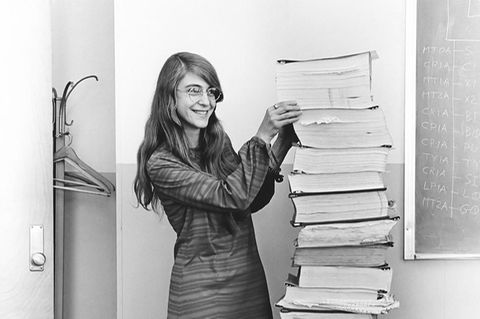

Eunice Foote war eine der ersten Forscherinnen, die ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse publizierten

Eunice Newton Foote, 1819 in Connecticut in eine vermögende Familie hineingeboren, entdeckte als Jugendliche die Naturwissenschaften für sich. Sie besuchte ein Internat im Bundesstaat New York, das Troy Female Seminary, das sich rühmte, die erste Schule in den USA zu sein, die Mädchen die gleichen Bildungschancen bot, wie sie Jungen gemeinhin hatten. Neben Literatur, Sprachen und Musik standen hier Mathematik, Physik, Chemie, Geografie und Astronomie auf dem Lehrplan.

1841 heiratete die junge Eunice den Anwalt Elisha Foote, der auch Hobby-Erfinder war. Das Ehepaar meldete mehrere Patente an, etwa Gummisohlen für Schuhe, die nicht quietschten. 1856 schließlich führte Eunice Foote ihre Experimente zur Wechselwirkung von Sonneneinstrahlung und verschiedenen Gasgemischen durch. Zu dieser Zeit diskutierten Naturforscher zunehmend über die Frage, wie die verschiedenen Kalt- und Warmperioden der Erdgeschichte zu erklären seien.

Foote ist sich nach ihren Versuchen mit Kohlendioxid sicher: "Wenn sich, wie manche annehmen, die Luft in einem bestimmten Zeitraum ihrer Geschichte zu einem größeren Anteil mit ihm vermischt hätte, hätte dies zwangsläufig zu einer erhöhten Temperatur geführt", schrieb sie in einem Artikel in der Zeitschrift "American Journal of Science and Arts". Damit war Foote eine der ersten Forscherinnen überhaupt, die ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse veröffentlichten.

Noch im Jahr 1856 wurde ihre Forschungsarbeit auf einer Tagung der "American Association for the Advancement of Science" vorgestellt. Doch nicht etwa Foote selbst präsentierte ihre Ergebnisse, sondern ein männlicher Kollege. Footes Forschung blieb weitgehend unbemerkt, wohl vor allem aus drei Gründen: Sie war eine Frau, Amateurforscherin und Amerikanerin. Der Ort, von dem wissenschaftliche Entdeckungen damals ausgingen, war Europa, nicht die USA. (Heute ist die "American Association for the Advancement of Science" die größte wissenschaftliche Gesellschaft der Welt.)

2011 wurde Eunice Foote zufällig wiederentdeckt

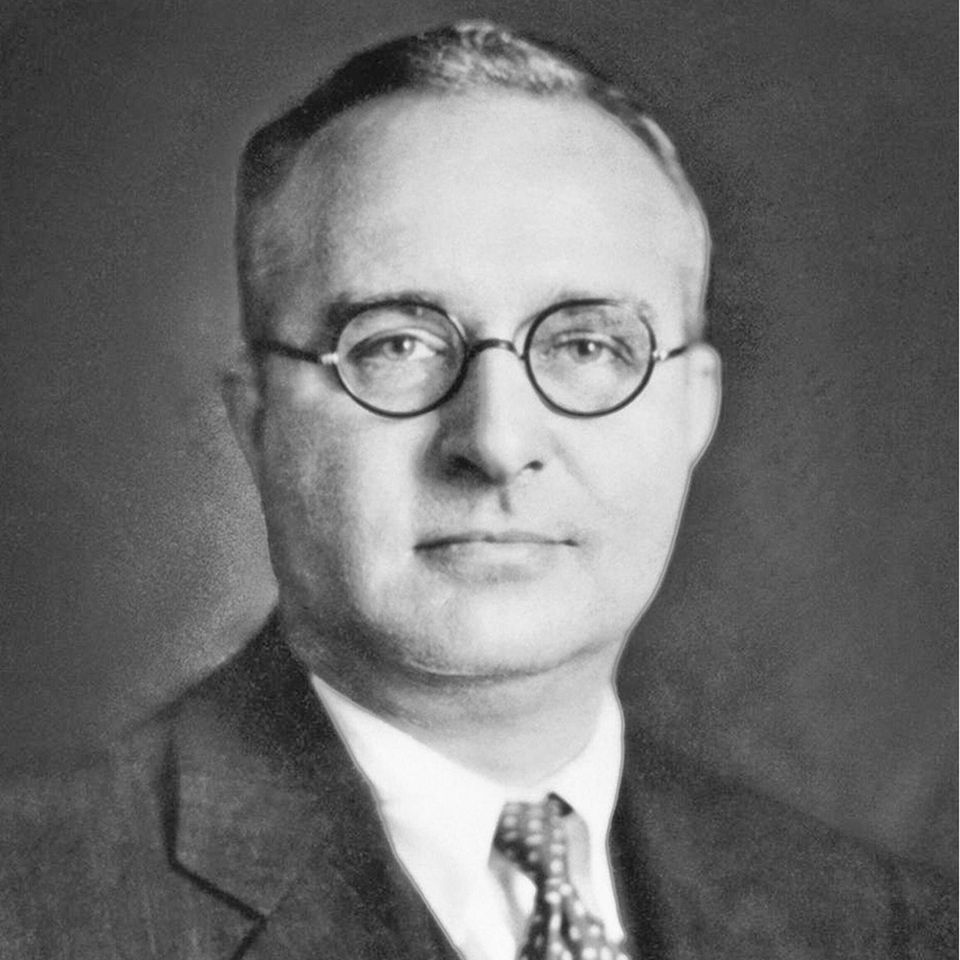

Wenige Jahre nach Footes Entdeckung konnte der irische, in England lebende Wissenschaftler John Tyndall mit präzisen Messmethoden den Treibhauseffekt – und die Wirkung von Kohlendioxid und Wasserstoff – tatsächlich belegen und erklären. "Die Atmosphäre lässt die Sonnenwärme zwar herein, aber nicht wieder hinaus; und das Ergebnis ist eine Tendenz zur Wärmespeicherung an der Oberfläche des Planeten", schrieb er 1859. Ob er Footes Aufsatz gelesen hatte, ist nicht bekannt.

Das Kohlendioxid-Experiment der Eunice Foote verlor sich für lange Zeit im Dunkel der Geschichte. Von der Forscherin selbst ist nicht einmal ein verifiziertes Foto erhalten. Erst 2011 stieß ein Geologe zufällig auf ihren Aufsatz im "American Journal of Science and Arts" – und beförderte ihren Namen zurück in die Öffentlichkeit.