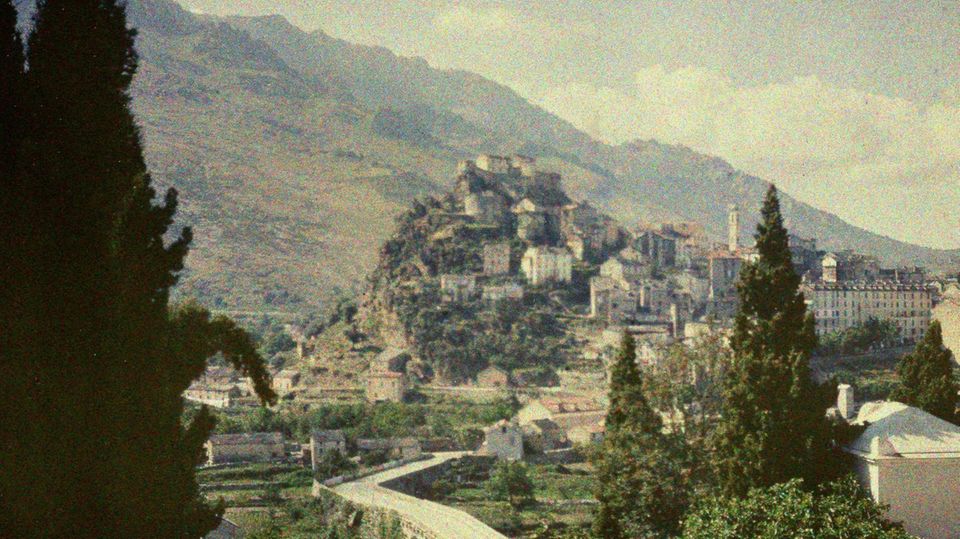

Die Barbarei liegt fast vor der Haustür, keine 200 Kilometer von Frankreichs Küste entfernt. Reisende berichten von der "wilden Einsamkeit" der Insel, die sie an Dantes Höllenfantasien erinnert. Von schrecklichen Schluchten, von Flüssen, deren Rauschen wie grausiges Lachen klingt, und von undurchdringlichem Buschwald, der Rückzugsort für Banditen ist.

Schaudernd erzählen sie von "Naturmenschen im wollenen Kittel, die von Ziegenmilch und wenig Kastanien leben". Von rauen Gesängen, die allesamt Totenklagen oder Rachelieder seien, vom Glauben an blutsaugende Hexen, an sprechende Tote und an Weissagungen aus dem Schulterblatt einer Ziege. Von "Halbwilden", von Kind auf mit Musketen bewaffnet, und dem sofortigen Tod, der jeden erwarte, der es wage, sich ihren Frauen zu nähern. Von ihrem unbezähmbaren Ehrgefühl und den fast 1000 Morden, die deshalb jedes Jahr die gut 125 000 Köpfe starke Bevölkerung dezimierten.

Die Insel Korsika gilt den Europäern als wilder Süden ihres Kontinents. "Das feurige Wesen dieser Menschen, die durch keine Kultur gezähmt sind", schreibt noch im 19. Jahrhundert ein deutscher Gelehrter, "welche nach Taten dürstend nichts von der Welt kennen als die wilden Berge, in denen sie die Natur mitten im Meer eingeengt hat, scheint wie ein Vulkan einen Ausbruch zu verlangen."

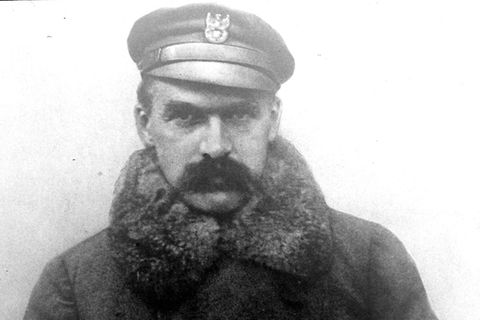

Jetzt hat ein solcher Ausbruch die Hitzköpfe zur Freiheit geführt. Denn nach einer Reihe gescheiterter Aufstände haben die Korsen 1755 die Herrschaft über den Großteil ihrer Insel errungen – und die genuesischen Besatzer in deren Bastionen an der Küste zurückgedrängt. Angeführt hat sie General Pasquale Paoli: ein gebildeter Mann, geprägt vom fortschrittlichen Geist der Universität Neapel, vom Glauben an den Volkswillen und die Gleichheit vor dem Gesetz.