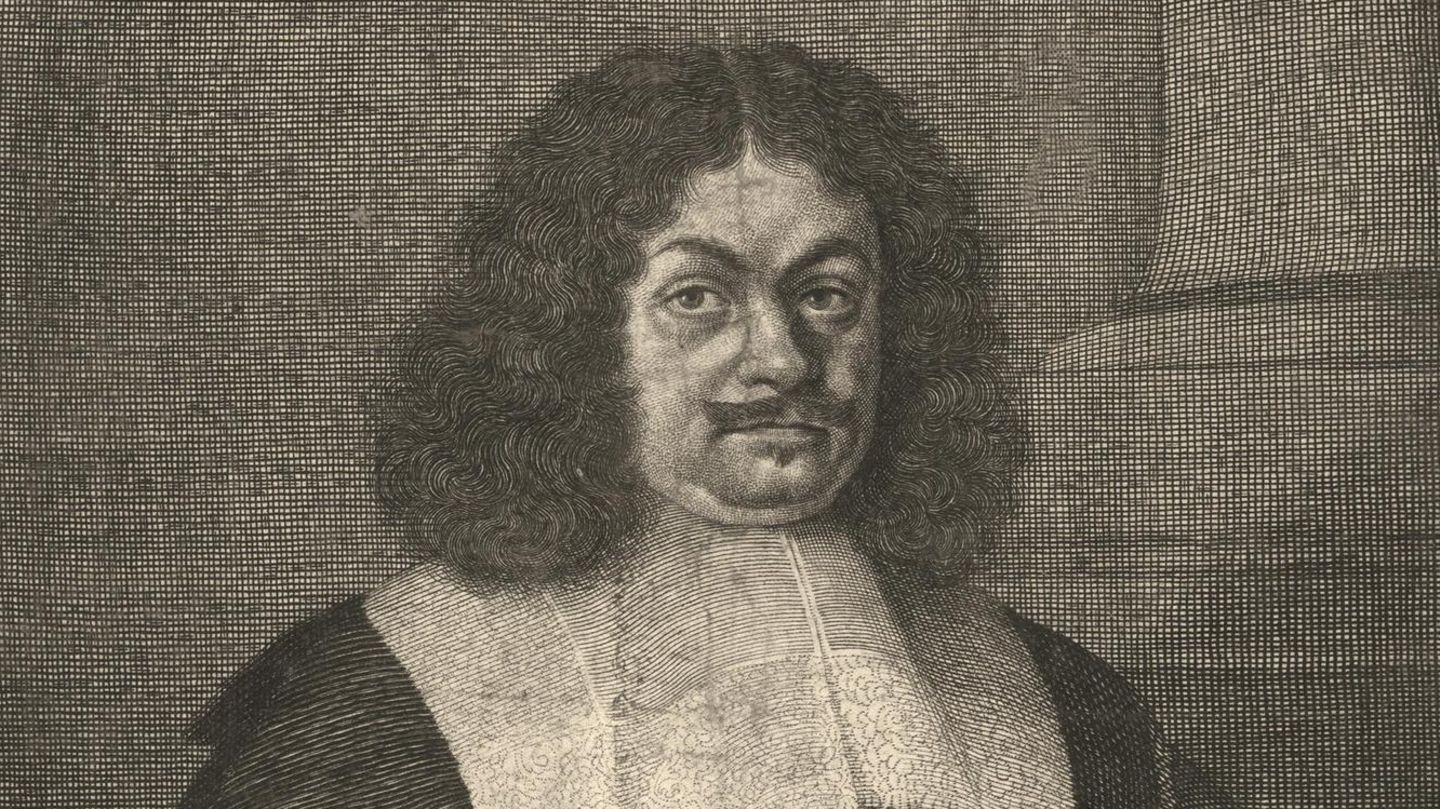

Erst im Exil findet er Worte für die unermessliche Gewalt, die sich seit Jahren durch seine schlesische Heimat frisst: "Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret!", schreibt Andreas Gryphius um 1636 im polnischen Danzig. Es ist der Beginn von "Tränen des Vaterlandes", dem heute wohl berühmtesten deutschen Poem des 17. Jahrhunderts, in dem der noch junge Dichter der Kriegsleiden gedenkt, die er selbst zuvor erlebt hat.

Geboren wird Andreas Greif (der seinen Namen später in "Gryphius" latinisiert) 1616 als Sohn eines evangelischen Pastors im schlesischen Glogau, weit im Osten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Zwar gehört Schlesien zum Königreich Böhmen und damit zum unmittelbaren Machtbereich des katholischen Kaisers aus dem Hause Habsburg. Große Teile des dortigen Adels aber sind protestantischen Glaubens, und so schließen sie sich 1618, mit Beginn des Dreißigjährigen Krieges, den böhmischen Ständen in ihrem Kampf gegen den habsburgischen Herrscher an. In den kommenden Jahrzehnten verheeren immer wieder Söldner das Land, belagern Städte, brennen Dörfer nieder, morden, rauben.

Gut möglich, dass Gryphius solche Gräueltaten mit eigenen Augen sieht. Seine Kindheit ist auf jeden Fall schwer: Als Fünfjähriger verliert er den Vater, sieben Jahre danach stirbt die Mutter. Kurz darauf wird Glogau durch den örtlichen Vertreter des Kaisers brutal rekatholisiert. Unter grausamen Misshandlungen, Schlägen und Drohungen drängen Truppen die mehr als 6000 Protestanten am Ort, ihrem Glauben abzuschwören – oder auszuwandern.

Das Lebensthema von Andreas Gryphius: die Vergänglichkeit alles Irdischen

Gryphius’ Stiefvater, ein evangelischer Lehrer, wählt die Flucht ins nahe Königreich Polen, wo weitgehende Konfessionstoleranz herrscht. Sein Ziehsohn folgt ihm wenig später, schafft es sogar an ein Gymnasium. Dort befasst sich der wissbegierige Heranwachsende mit antiken Autoren, gewinnt mit eigenen lateinischen Dichtungen die Aufmerksamkeit der Lehrer. 1634 verschlägt es ihn nach Danzig. Nun übersetzt er gekonnt lateinische Texte ins Deutsche, beschäftigt sich mit Naturwissenschaften, hält erste Privatvorlesungen.

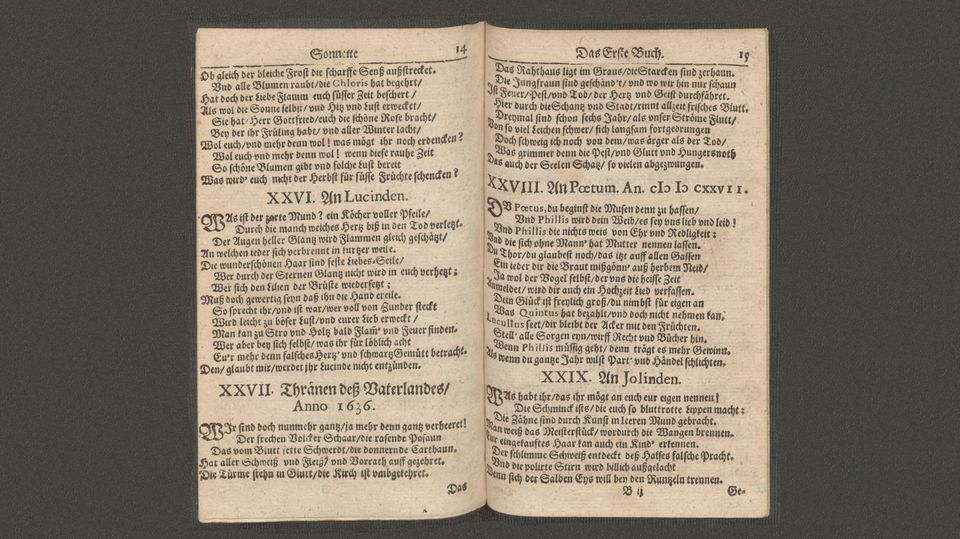

Weltoffen und reich ist die vom Krieg verschonte Handelsstadt an der Ostsee. Berauscht von der Atmosphäre des Ortes mit seinen zahlreichen Bibliotheken, widmet sich Gryphius nun vollends der deutschsprachigen Poesie. Und verfasst, finanziert unter anderem von einem adeligen Gönner, der an sein Talent glaubt, bald selbst kraftvolle, nie zuvor gelesene Verse. Dabei atmen seine Gedichte mitnichten den hellen Geist von Danzig: Gryphius macht die Vergänglichkeit alles Irdischen zu seinem Thema. "Was dieser heute baut / reist jener morgen ein / Wo jetzt Städte stehn / wird eine Wiese sein", heißt es etwa in dem Sonett "Es ist alles eitel".

Und 1637 erscheint in Polen ein Band mit einer Fassung jenes Werkes, das wie kein anderes seinen Ruhm als Dichter begründen wird: Denn in nur 14 Zeilen offenbart "Tränen des Vaterlandes" die ganze Schreckensgewalt des Krieges, berichtet von niedergebrannten Gebäuden, von geschändeten Jungfrauen und Flüssen voller Leichen.

Dieser zerrütteten Heimat bleibt Gryphius weiter fern: Von Danzig zieht er ins niederländische Leiden und studiert dort unter anderem Rechtswissenschaften. Es folgen Bildungsreisen nach Italien und Frankreich. Erst 1650, nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, kehrt er zurück nach Glogau.

Vier seiner Kinder musste Gryphius zu Grabe tragen

Hier übernimmt Gryphius das bedeutende Amt eines Syndikus, einer Art Rechtsberater der evangelischen Adeligen in Streitfällen mit den Vertretern des katholischen Kaisers. Nur noch sporadisch arbeitet er an poetischen Werken.

Ein heiteres, langes Leben ist ihm indes nicht beschieden. Vier seiner sieben Kinder muss er früh zu Grabe tragen. Am 16. Juli 1664 sind auch seine Tage gezählt: Andreas Gryphius erliegt mit 48 Jahren einem Schlaganfall.

Als Poet ist er da längst berühmt, gilt seinen Landsleuten als einer der bedeutendsten Dichter ihrer Zeit. Doch wie fast alle Autoren des Barock gerät auch er später in Vergessenheit. Zu seiner Wiederentdeckung als Lyriker des Leids trägt der Zweite Weltkrieg bei, der Deutschland noch schlimmer verheert als das brutale Ringen im 17. Jahrhundert: Ab 1945 finden die Deutschen ihre Wirklichkeit in den poetischen Klagen des Andreas Gryphius wieder.