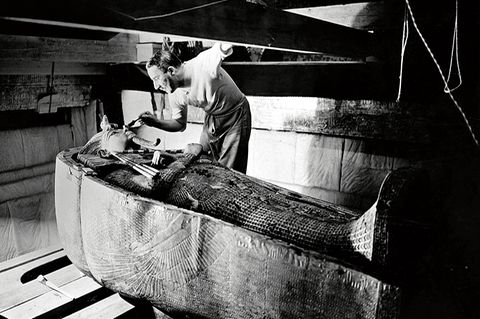

Mit feinen Schabbewegungen befreien sie den Kopf der Frau. Fast liebevoll beugen sich Vater und Sohn Lindig, Ernst und Kurt, über das Körperteil, setzen ihre Werkzeuge an. Sie müssen vorsichtig sein, denn die Eingeschlossene ist alt und gebrechlich. Etwa 230.000 Jahre alt.

Am 21. September 1925 haben Aufmerksame ihre Überreste entdeckt. Im Steinbruch am Rande von Weimar, im Ortsteil Ehringsdorf, ist ihr Schädel aufgetaucht, eingefasst von dem Kalkstein, der dort normalerweise abgebaut wird. Nun sind die Archäologen dabei, den rundlichen Knochen aus dem Gestein zu präparieren, eine fast vollständige Kopfwölbung. Eine Sensation. Ein bedeutender Fund aus der Steinzeit, der viele Erkenntnisse liefert.

Ein Mensch! Aber kein Homo sapiens

Spätere Untersuchungen werden ergeben, dass es sich bei der Person, zu der die Schädeldecke und einige weitere Knochenteile in der Nähe gehören, um eine bei ihrem Tod 20- bis 30-jährige Frau handelt. Sie zählt zur Gattung Mensch – allerdings nicht zum modernen Homo sapiens. Denn höchstwahrscheinlich stammt sie aus einer Zeit, als sich in Europa gerade ein bedeutender Umbruch ereignete.

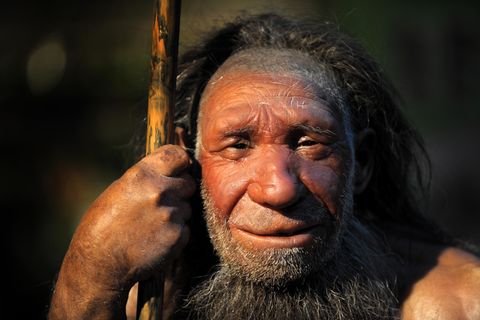

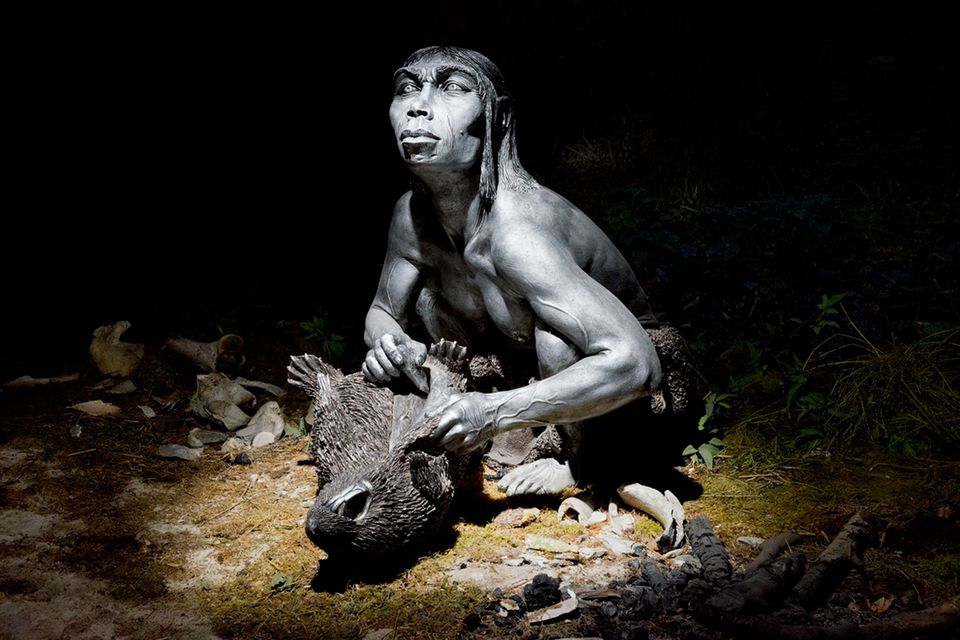

Aus dem aus Afrika eingewanderten Homo heidelbergensis entwickelt sich damals, vor gut 200.000 Jahren, im Westen des Kontinents der Homo neanderthalensis. Zu dessen frühen Vertretern ist die Frau zu rechnen. Die Neandertaler, die sich mit dem Homo sapiens frühe Vorfahren teilen, später mit Menschen der deutlich jüngeren, noch heute lebenden Art sogar vereinzelt Nachkommen zeugen, wirken noch ziemlich grobschlächtig. Doch sie können bereits sprechen, sind sozial veranlagt und besitzen ein erstaunlich ausgeprägtes Vorstellungsvermögen. Körperlich sehr robust, agieren sie als geschickte, wagemutige und zugleich strategisch kluge Jäger, Männer wie Frauen.

In der Weimarer Gegend erlegen sie Tiere: Nashörner und Elefanten

Gerade die Umgebung des späteren Weimar bietet ihnen dafür üppige Beute. An Wasserstellen im Tal des Flusses Ilm, die die Urmenschen auch selbst nutzen, sammeln sich Hirsche, Bären, Waldelefanten und Nashörner. Die Gegend ist vermutlich auch deshalb ein ideales Siedlungsgebiet, weil die von Norden kommenden (und anschließend wieder gehenden) Gletscher der vorherigen Eiszeit besonders viele Feuersteine in die Region gebracht haben: Daraus fertigen die Bewohner Waffen und Werkzeuge, können so Holz bearbeiten, Tiere ausschlachten; an Feuerstellen garen sie Fleisch und wärmen sich.

All das hinterlässt Spuren und Relikte. In einer etwa 20 Meter hohen Travertinschicht lagern sie sich ab, überdauern in dem sich bildenden Kalkstein: Geräte aus Feuerstein, Ascheverfärbungen von Lagerfeuern, Knochen.

Anfang des 20. Jahrhunderts werden sie entdeckt. Bereits ab 1908 tauchen in den Steinbrüchen im Süden von Weimar erste menschliche Überreste auf, Kieferknochen, Zähne, Skelettteile von Oberkörpern. Bald wird der Ort zu einer europaweit bedeutenden archäologischen Fundstelle, ein Fenster in einen besonders umfangreichen steinzeitlichen Kosmos.

Das Gehirn ist größer als heutzutage

Im Jahr 1925 bergen die Ausgräber dann jenen Schädel, der als großes zusammenhängendes (wenngleich in sich gebrochenes) Knochenstück endgültig den wissenschaftlichen Ruf vom "Ehringsdorfer Urmenschen" begründet. Der Fund ermöglicht zum Beispiel auch die Bestimmung des Hirnvolumens: 1450 Kubikzentimeter, größer als das mittlere Maß beim heutigen Menschen.

Ernst und Kurt Lindig arbeiten damals als Präparatoren für das örtliche Museum. Aus den sorgsam gewonnenen Überresten rekonstruiert der Sohn später ein Modell, formt einen ganzen Körper. Das Abbild einer jungen, sehr alten Frau.