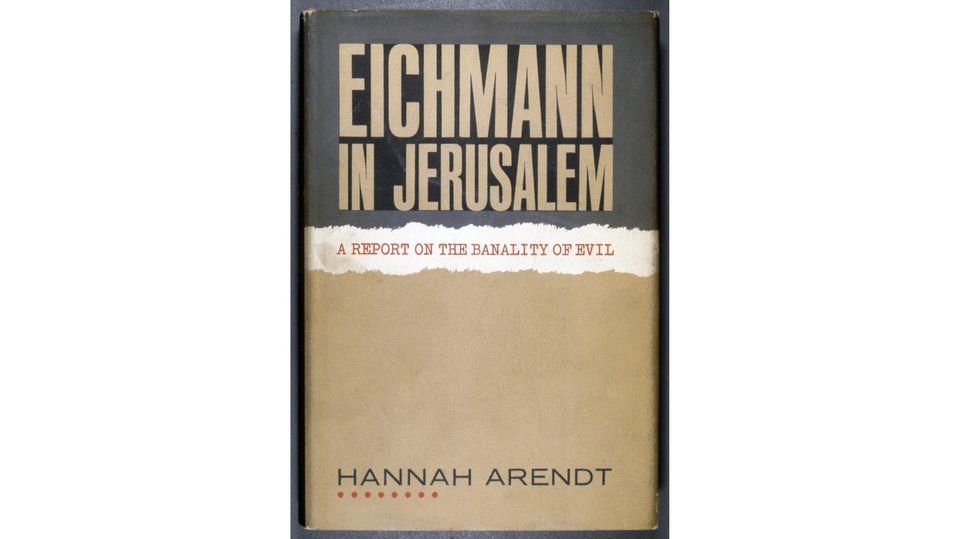

Sie ist eine der bedeutendsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts und nicht nur mit ihren ausführlichen Überlegungen zum Wie und Warum von Diktaturen aktueller denn je. Tausende Seiten Text zu ganz unterschiedlichen Themen hat die politische Philosophin Hannah Arendt veröffentlicht, doch erinnert wird sie bei vielen für genau drei Worte: "Banalität des Bösen". So nämlich lautet der Untertitel ihres Buches über den Prozess gegen den NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann in Jerusalem in den 1960er-Jahren – und zugleich der Kern ihrer Analyse jenes prominenten Holocaust-Täters.

Drei Worte, an denen sich seither heftige Kontroversen entsponnen haben, die aber auch häufig missverstanden wurden.

Im Frühling 1961 reist Arendt, die in Deutschland geboren wurde und als Jüdin vor den Nationalsozialisten zunächst nach Paris, schließlich in die USA floh, nach Israel, um für das Magazin "The New Yorker" von den Gerichtsverhandlungen im Eichmann-Prozess zu berichten. Sie wolle, so schreibt sie damals, die letzte Gelegenheit nutzen, einen hochrangigen Nazi "leibhaftig" zu sehen.

Teufel oder gesetzestreuer Bürokrat?

Eichmann hatte im NS-Regime als SS-Obersturmbannführer und Leiter eines wichtigen Referats im Reichssicherheitshauptamt den Holocaust, die systematische Deportation und Ermordung der europäischen Juden, maßgeblich organisiert. Nach dem Krieg konnte er alliierter Haft entfliehen, eine Zeit lang in Norddeutschland untertauchen und sich dann nach Argentinien absetzen – wo er vom israelischen Geheimdienst aufgespürt wurde, um bald darauf unter weltweiter Aufmerksamkeit vor einem Jerusalemer Gericht angeklagt zu werden.

Hannah Arendt sitzt 1961 mehrmals im Verhandlungssaal und schreibt mehrere Reportagen darüber, die sie 1963 in einem Buch zusammenfasst. Im Jahr darauf erscheint die deutsche Übersetzung unter dem vollen Titel: "Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen".

Die These: Der NS-Kriegsverbrecher Eichmann, verantwortlich für millionenfachen Mord, erscheine anders als vielleicht zu erwarten nicht als eine zutiefst bösartige Person, als ein abgründiger, ja dämonischer, von antisemitischem Hass verzehrter Charakter, sondern als ein pflichtbewusster, ehrgeiziger Bürokrat. Kurz: als überraschend normaler Mann. Ein Durchschnittstyp, der sich über die Monstrosität seines Tuns kaum Gedanken gemacht habe. Das Böse, das ihn und seine Taten umgibt, habe damit weniger eine teuflische Qualität, sondern sei stattdessen: "banal".

Eine Einschätzung und Wortwahl Arendts, an der sich nach der Veröffentlichung fast augenblicklich harsche Kritik entzündet. Diese Beschreibung eines Völkermörders verharmlose seine Täterschaft, entlaste ihn moralisch. Und weil Arendt verallgemeinernd argumentiere, handle es sich auch um eine Bagatellisierung der NS-Taten insgesamt. Einige Kritiker spitzen zu, Eichmann komme im Buch fast besser weg, werde verständnisvoller betrachtet als seine Opfer. Ein schwerer Vorwurf.

Doch es gibt schon in der Deutung des Wortes "banal" ein Problem an dieser Sichtweise. Denn in der englischen Originalsprache tragen "banal" oder "Banalität" deutlich weniger die in der Tat verniedlichende Nebenbedeutung, die sie im Deutschen besitzen, von "unwichtig", "nebensächlich" oder "weniger relevant". Dafür dort weit stärker den Sinn von "allgemeingültig".

Vielleicht entdeckt Arendt die noch größere Gefahr

Damit rückt Arendts Schlussfolgerung in ein anderes Licht, wird auf eine andere Art beunruhigend. Eichmann verkörpert zwar nicht den Teufel – aber seine Normalität suggeriert: Auch abgrundtief böse Taten können von vermeintlich harmlosen, völlig gewöhnlichen Menschen begangen werden. Das Böse hat potenziell ein gewaltiges Reich, die Gefahr, dass es sich in bestimmten historischen und politischen Konstellationen Bahn bricht, ist groß. Banalität des Bösen bedeutet also auch: Die Schwelle zum Unausprechlichen liegt niedrig.

Trotzdem geht Arendt wohl auch teils der bewussten, verfälschenden Selbstdarstellung Eichmanns im Prozess auf den Leim. Der Holocaust-Organisator bemüht sich wieder und wieder, als bloßer beflissener Befehlsempfänger zu wirken, der – ideologisch nur mäßig involviert – rein vom Schreibtisch aus und stets gesetzestreu agiert habe. Was Hannah Arendt damals nicht einsehen kann, sind einige Quellen über Eichmanns Taten, die seither, auch nach Arendts Tod, erschlossen werden konnten. Demnach war Eichmann eindeutig nicht der nur ausführende Technokrat einer bösen Sache, sondern wurde selbst zum scharfen Antisemiten, trieb die Tötungsmaschinerie aktiv voran und hatte weit engeren Kontakt zu den konkreten Mordaktionen als zunächst belegbar. Insofern liegt Arendt bei Eichmann tatsächlich mitunter nicht richtig, ihre Überlegungen zu den allgemeinen Bedingungen von Bösartigkeit aber gelten dennoch als philosophisch wertvoll.

Was auch häufig vergessen wird: Schon in den 1960ern kommt Hannah Arendt zu einer unmissverständlichen Beurteilung Adolf Eichmanns. Sie schreibt in Bezug auf ihn von "menschlicher Verruchtheit", und eben von jener "furchtbaren Banalität des Bösen, vor der das Wort versagt und an der das Denken scheitert". Eichmann hatte, so ist Arendt zu verstehen, die Freiheit des Willens, sich anders zu entscheiden, habe sich aber einer in ihrem Wesen mörderischen Bewegung verschrieben. Ohne jedes eigene, unabhängige Denken zu bemühen. Faktisch und moralisch hat er sich so zutiefst schuldig gemacht, als "Verwaltungsmassenmörder", wie Arendt es nennt. Entsprechend fordert sie die Todesstrafe.

Ihre Thesen kosten sie Freundschaften

So sieht es auch das Gericht. Am 31. Mai 1962 wird Eichmann in Jerusalem gehängt. Es ist das einzige jemals von einem israelischen Gericht ausgesprochene Todesurteil.

Für Arendt erzeugt die Kontroverse um die "Banalität des Bösen" einen weiteren biografischen Riss im Leben der einst Geflohenen. Sie verliert Bekannte und Freunde und verbringt viel Zeit damit, ihre Position zu erklären und zu präzisieren. Eine Diskussion zu führen, die auch nach ihrem Tod und bis heute immer noch nicht abgeschlossen ist.