Sie bereiten Astronomen seit vielen Jahren Kopfschmerzen: breitbandige – also über einen weiten Bereich von Wellenlängen ausgedehnte – Emissionen von Infrarotstrahlung aus Regionen, in denen Sterne entstehen.

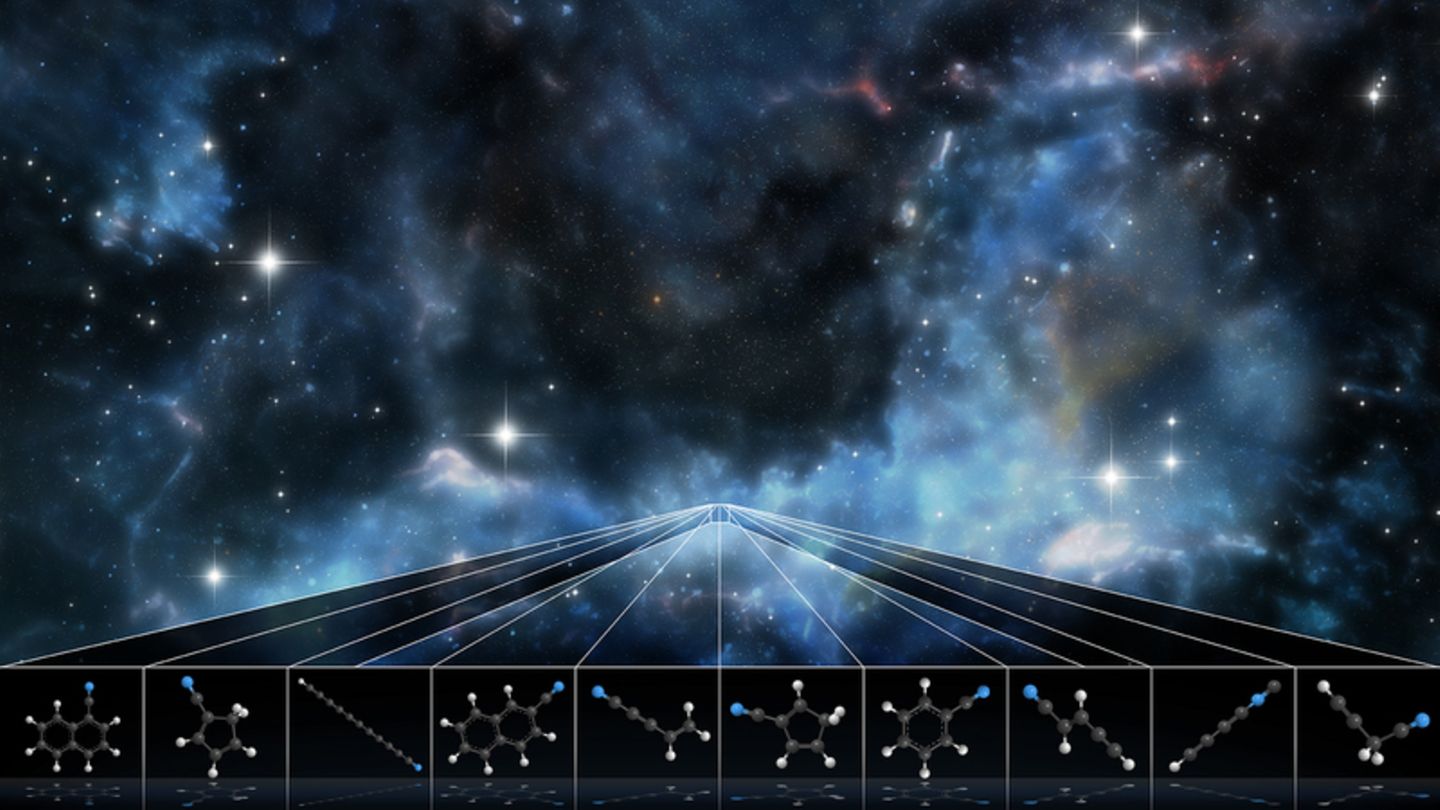

Eine von vielen Forschern favorisierte Erklärung ist, dass es sich um die überlagerte Strahlung vieler unterschiedlicher Formen sogenannter polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAHs) handelt. Doch bislang war jeder Versuch gescheitert, solche Substanzen im Weltall nachzuweisen.

Das hat sich jetzt geändert: Im Fachblatt "Science" berichtet ein internationales Forscherteam über den Nachweis von gleich zwei Arten von PAHs in der 450 Lichtjahre entfernten Taurus-Molekülwolke.

Moleküle könnten eine Rolle bei der Entstehung von Leben spielen

Als "aromatisch" bezeichnet man in der Chemie ringförmige Verbindungen auf Kohlenstoff-Basis. Sie tragen ihren Namen, weil die zuerst entdeckten Stoffe dieser Art einen aromatischen Geruch aufweisen. "Aromatische Moleküle sind in der organischen Chemie allgegenwärtig und spielen eine wichtige Rolle in der chemischen Evolution des Universums", erläutern Brett McGuire vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) und seine Kollegen. "Wir gehen davon aus, dass etwa 10 bis 25 Prozent des interstellaren Kohlenstoffs in polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen gebunden sind."

Solche Moleküle könnten auch eine Rolle bei der Entstehung von Leben spielen, wenn sie durch Meteoriten auf die Oberfläche junger Planeten gelangen. Umso wichtiger wäre ein Nachweis und eine Übersicht über die tatsächlich in Sternentstehungsregionen vorhandene PAHs. Doch die Strahlung einzelner Arten solcher Moleküle ist schwach und daher schwer aufzuspüren.

McGuire und seine Kollegen haben deshalb bei ihren Beobachtungen der Taurus-Molekülwolke mit dem Green-Bank-Teleskop in den USA – mit einer Antennengröße von 110 mal 100 Metern das größte frei bewegliche Radioteleskop der Welt – ein spezielles Analyse-Verfahren angewendet. Dabei "stapeln" die Forscher gewissermaßen viele Einzelmessungen, um die Empfindlichkeit zu erhöhen.

McGuire und seine Kollegen hatten Erfolg: Es gelang ihnen, in den Radiospektren Emissionslinien von gleich zwei PAHs nachzuweisen: 1- und 2-Cyan-Naphtalin. Diese beiden Moleküle bestehen aus einem Doppelring auf Kohlenstoff-Basis, an die jeweils – an unterschiedlichen Stellen – eine Nitrilgruppe aus einem Kohlenstoff- und einem Stickstoff-Molekül gebunden sind.

Das Team versuchte anschließend, die Entstehung der beiden Molekül-Arten mithilfe von Computersimulation der Chemie in Sternentstehungsregionen nachzuvollziehen – allerdings ohne Erfolg.

Weder "bottom up"-Szenarien – die Entstehung der PAHs aus kleineren Molekülen – noch "top down"-Szenarien – die Entstehung durch den Zerfall größerer Moleküle – können die beobachtete Häufigkeit der Cyan-Naphthaline erklären, so die Wissenschaftler: "Entweder es gibt noch andere als die uns bekannten Entstehungswege – oder bekannte Entstehungswege sind effektiver als bislang angenommen."