Die einen beschreiben das Geräusch als "ätherisch schön", die anderen hören darin "den Sound der Hölle". So unterschiedlich ist die Wahrnehmung dessen, was die US-amerikanische Raumfahrtagentur NASA jüngst über Twitter als "neu abgemischte Sonifikation" eines kosmischen Monsters veröffentlichte. Millionen Menschen klickten binnen kurzem das Video, in dem angeblich "ein Schwarzes Loch zu hören" ist.

Aber kann das wirklich sein? Erzeugt ein Schwarzes Loch Töne und können wir denen lauschen? Oder übertreibt die NASA maßlos?

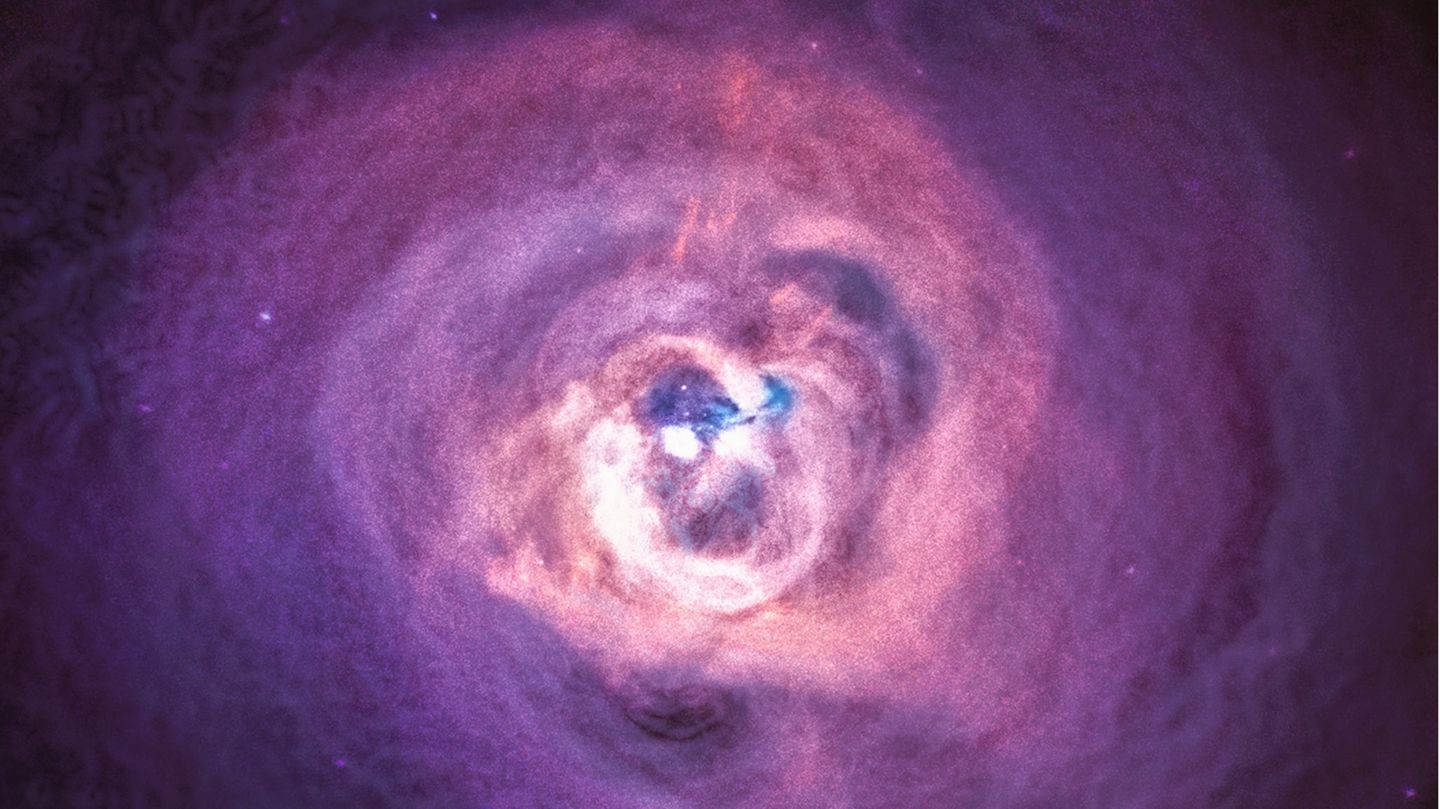

Der "Höllensound" beruht auf einer Aufnahme des Röntgenteleskops Chandra, das den 240 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxienhaufen Perseus mitsamt einem Schwarzen Loch bereits 2003 in den Blick nahm. Dabei zeigte sich, dass das kosmische Schwergewicht im Zentrum gewaltige Druckwellen in das heiße umgebende Gas schickt und es zum Schwingen bringt.

Diese Schwingung entspricht einem unglaublich tiefen Basston, weit außerhalb des menschlichen Hörvermögens. Diesen Ton haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in unser akustisches Spektrum übertragen: Sie haben die Frequenz um 57 Oktaven erhöht. Gleichermaßen sind sie mit neuen astronomischen Daten verfahren, gemessene Frequenzen wurden um 58 Oktaven erhöht. Die abgemischten Ergebnisse sollen den Klang des Schwarzen Lochs repräsentieren.

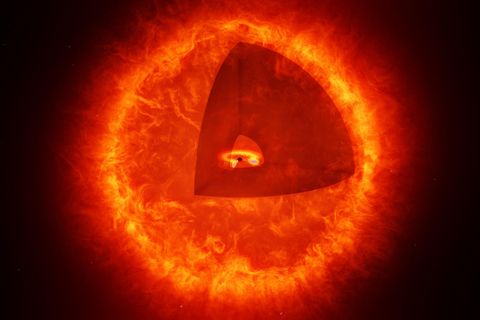

Sonifikation, die Methode, mit der die NASA das Geschehen im Perseushaufen akustisch erfahrbar macht, erfreut sich in der Astronomie wachsender Beliebtheit. Das Prinzip ist das gleiche wie jenes, das hinter vielen atemraubenden Bildern von Galaxien, planetaren Nebeln, Sternexplosionen steckt – nur angewandt auf einen anderen menschlichen Sinn: Teleskope vermessen kosmische Objekte oft in Spektralbereichen, in denen wir blind sind. Röntgen-, UV-Licht oder Infrarotstrahlung können Menschen nicht sehen.

Deshalb müssen Forschende die Daten in sichtbare Farben übersetzen, etwa indem sie die Lichtfrequenzen erhöhen oder erniedrigen. Bei der Sonifikation verfahren Wissenschaftler in gleicher Weise und übersetzen astronomische Daten in Töne. So haben sie etwa bereits Klangbilder des Zentrums der Milchstraße, des Supernova-Überrests Cassiopeia A und des Sterns Eta Carinae komponiert.

Die Sonifizierung macht das Weltall auch für Blinde und Sehbehinderte zugänglich

Die Übersetzung in Töne und Klänge ist dabei keine Spielerei. Das Auge ist zwar unser präferiertes Sinnesorgan, aber bei der Visualisierung von Daten können Zusammenhänge verborgen bleiben. Die akustische Umsetzung, so die Erwartung, kann Muster offenbaren, die sonst übersehen werden. Kimberley Arcand, die das Sonifizierungsprojekt beim Röntgenteleskop Chandra leitet, möchte mit ihrer Arbeit die Aufnahmen der großen Teleskope auch für Blinde und Sehbehinderte zugänglich machen.

Der Sound des Perseushaufens hat somit durchaus Sinn und Zweck. Auch wenn man die Ankündigung der NASA, wir könnten das Schwarze Loch "hören", getrost als Effekthascherei beiseite legen darf.