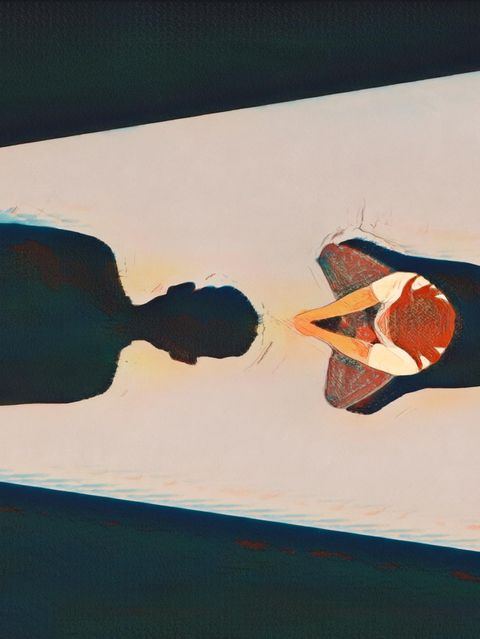

Es wirkt paradox: Ein Mensch bekommt eine Hiobsbotschaft, die alles verändert – und bleibt vollkommen ruhig. Kein Zittern, keine Tränen, nicht einmal Fassungslosigkeit. Stattdessen: Leere. Innerer Stillstand. Gefühlstaubheit.

Wer jemals einen schweren Unfall miterlebt hat, vom plötzlichen Tod eines Angehörigen erfährt oder Opfer eines gewaltsamen Übergriffs wird, kennt den Zustand womöglich: Statt Panik oder Schmerz kommt – nichts. Als hätte sich der Körper entschieden, das Grauen, die Trauer, die Last einfach nicht zuzulassen.

Diese emotionale Erstarrung ist jedoch kein Zeichen menschlicher Kälte oder Stumpfheit. Vielmehr handelt es sich um eine Notreaktion des Nervensystems. Das Gehirn spannt in jenen Momenten der Überforderung einen psychischen Schutzschild auf.

Emotionale Erstarrung ist ein Zustand, in dem Fühlen, Denken und Handeln voneinander abgekoppelt scheinen. Sie seien „wie hinter Glas“, berichten Betroffene, hätten „vollkommen neben sich gestanden“ oder seien „wie betäubt“ gewesen. Zwar nehmen sie die Umgebung wahr, jedoch ohne emotionale Resonanz. Als würden sie sich aus der Distanz beobachten.

Emotionale Erstarrung beruht auf einem tiefgreifenden Abwehrmechanismus

Die Psychologie spricht in solchen Fällen oft von einer akuten Dissoziation – einer Verfassung, in der das Bewusstsein sich schützend abspaltet, um vor seelischer Überwältigung zu bewahren. Es handelt sich um einen der tiefgreifendsten Abwehrmechanismen des Menschen. Manche Forschende vergleichen ihn mit der in der Natur weit verbreiteten Freeze-Reaktion: Wenn Kampf oder Flucht nicht möglich sind, reagiert der Körper mit Erstarrung, stellt sich tot. Das Ziel: Energie sparen, nicht auffallen, Schaden begrenzen, überleben.

Begleitet wird dieser Zustand häufig von körperlichen Symptomen: Der Atem wird flacher, der Blick starr, die Haut gefühllos, der Herzschlag fühlt sich seltsam entrückt an. Die Zeit dehnt sich oder scheint gar stillzustehen. Viele Betroffene erinnern sich später kaum an Einzelheiten – oder bloß wie durch einen Schleier.

Neurobiologisch betrachtet ist das emotionale Erstarren die Folge einer extremen Stressreaktion, bei der das autonome Nervensystem die Kontrolle übernimmt. Im Zentrum steht unter anderem die Amygdala, die für die Regulierung von Angst oder Wut verantwortlich ist. Dieses innere Alarmsystem registriert nun Bedrohung – und schaltet blitzschnell in den Überlebensmodus.

Gleichzeitig verändert sich die Aktivität im präfrontalen Kortex – vor allem in jenen Arealen, die für emotionale Bewertung zuständig sind. Während das Denken, mindestens von außen gesehen, oft erstaunlich klar bleibt, ist das Gefühlserleben wie abgeschnitten. Kontrolliert, aber innen hohl.

Vorübergehend mag das neurobiologische Schutzprogramm sinnvoll sein: Wer nichts fühlt, zerbricht nicht. Nicht sofort. Problematisch wird es, wenn sich die Starre festbeißt und der innere Ausnahmezustand nicht mehr weichen will. Wenn Menschen wochen- oder monatelang zwar funktionieren, wenn sie arbeiten, einkaufen, kommunizieren. Sich dabei aber selbst nicht mehr spüren. Wenn sich Nähe immer unangenehmer anfühlt und Freude denkbar flach. Wenn sich Trauer allenfalls als diffuse Regung zeigt, verloren im Irgendwo. Und die Welt weit entfernt ist.

Menschen, die in der Kindheit wiederholt und dauerhaft emotional überfordert oder allein gelassen wurden, erstarren als Erwachsene tendenziell häufiger. Ihr Nervensystem hat früh gelernt, sich abzukoppeln – aus Notwehr. Doch was einst schützte, wächst sich nun zur Last aus. Chronische Dissoziation kann zu einem brüchigen Selbstgefühl führen, zu Depressionen und Angststörungen. Wer sich selbst nicht spürt, kann auch schwer in Beziehung treten. Weder zu anderen noch zu sich selbst.

Es gibt Wege aus der Welt der Gefühllosigkeit – etwa über die Atmung

Doch diese Distanz kann sich auflösen. Um die Gefühle wiederzufinden, braucht es zuweilen keiner Worte. Sondern den Körper: Berührung, Bewegung, Atmung. Denn was sich im Innersten verhärtet hat, löst sich selten über den Verstand.

Deshalb setzen Therapien mehr und mehr auf körperorientierte Verfahren. Methoden wie Somatic Experiencing, traumasensibles Yoga oder achtsamkeitsbasierte Körperarbeit können helfen, die Verbindung zwischen Empfindung und Bewusstsein langsam wiederherzustellen. Dabei geht es nicht um schnelle Durchbrüche, sondern um feine Signale: den Druck der Fersen auf Holzboden, die sanfte Bewegung des Bauchs und der Brust beim Ein- und Ausatmen. Impulse, sich zu strecken. Oder still zu werden, die Muskeln zu entspannen.

Auch EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) zeigt bei vielen Menschen Wirkung: Bei dieser Methode versetzen sich Betroffene in den Schrecken der Vergangenheit und lassen dabei ihre Augen rhythmisch hin und her wandern. Das Verfahren hilft, traumatische Erinnerungen zu verarbeiten. Und bei manchen Patienten öffnen sich dadurch langsam die blockierten emotionalen Netzwerke.

Und ja: Nicht zuletzt hilft es auch, das Unfassbare auszusprechen, es zu erzählen, zu benennen. Oder aufzuschreiben, selbst wenn die Worte zunächst fehlen. Viele erleben: Was in Sätze gekleidet wird, verliert ein Stück weit seinen Schrecken. Und manchmal kehrt über eine gut gesetzte Silbe ein erstes Gefühl zurück.

Emotionale Erstarrung ist keine Schwäche. Sie ist ein kluger Reflex des Körpers – eine Überlebensleistung des Nervensystems. Sie zeigt, dass etwas zu viel war, zu unheilvoll, zu furchtbar, um es in dem Moment zu fassen.

Wenn sich jedoch das, was einst schützte, verselbstständigt, führt der Weg zurück selten geradeaus. Vielmehr mäandert er, in Bögen, verschlungen, stockend. Aber: Er ist möglich. Und mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug, jedem Wort kann die Chance wachsen, dass aus Taubheit wieder Empfindung wird. Zart vielleicht noch, aber echt. Und irgendwann reicht dann ein Moment. Ein Blick. Eine Melodie. Ein Streicheln, das unter die Haut geht. Dann man merkt man: Das Spektrum der Gefühle, es ist wieder da. Und die Welt: lebendig.