Es ist ein schöner Gedanke: Wir tragen möglicherweise ein Leben lang ein paar Zellen unserer Mutter in uns – und umgekehrt.

Denn während der Schwangerschaft findet nicht nur ein Austausch von Nährstoffen und Sauerstoff statt, sondern auch eine faszinierende Verbindung auf zellulärer Ebene. Während der Schwangerschaft werden Zellen durch die Plazenta auf den jeweils anderen übertragen. So bleiben Mutter und Kind auch nach der Geburt miteinander "verbunden". Und das jahrzehntelang, wie Forschende herausgefunden haben.

Mikrochimären: Warum wir die Zellen unserer Mutter in uns tragen – und umgekehrt

Das Überleben fremder Zellen im Körper bezeichnen Wissenschaftler*innen als Mikrochimärismus. Das Wort leitet sich ab von Chimära, einem Mischwesen der griechischen Mythologie. Sind wir also alle Mischwesen? Es sieht so aus.

Schon im Jahr 1893 fand der Pathologe Georg Schmorl bei der Obduktion von Schwangeren fetale Zellen in den Lungenkapillaren der Mutter. In den 1960er Jahren wurden bei einem Neugeborenen Zellen entdeckt, die vom metastasierenden Hautkrebs der Mutter stammten.

Die bahnbrechende Entdeckung gelang jedoch Leonard Herzenberg im Jahr 1979. Er konnte männlichen Blutzellen (mit Y-Chromosom) im Blut von mit Jungen schwangeren Frauen identifizieren. Obwohl diese Entdeckungen damals nur wenig Beachtung fanden, legten sie den Grundstein für das Forschungsfeld des Mikrochimärismus. Seitdem forschen Experten verschiedenster Disziplinen dazu. Dabei beschäftigt sie nicht nur, wie die Zellen im Körper der jeweils anderen existieren können. Sondern auch, welchen Schaden oder Nutzen sie jeweils hervorrufen.

Forschende vermuten, dass das Überleben fremder Zellen im Körper positive Effekte für Mutter und Kind bieten könnte. Doch sie weisen ebenfalls darauf hin, dass der Mikrochimärismus auch für die Entstehung von Krankheiten mitverantwortlich sein kann.

Mikrochimärismus: Wahrscheinlichkeit für manche Krankheiten geringer, für andere erhöht

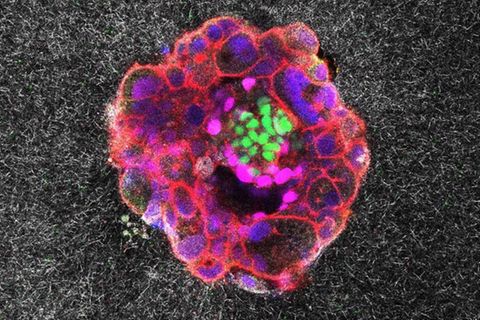

Das Phänomen der genetischen Vermischung, welche übrigens auch bei Organtransplantationen auftritt, wirft viele Fragen auf. Wissenschaftler*innen forschen intensiv, um diese zu beantworten. Tatsächlich gestaltet sich die Forschung zu Mikrochimärismus schwer. Der Grund: Unter 100.000 eigenen Zellen befinden sich bei Müttern circa fünf eingewanderte. Diese muss man erstmal finden.

Eine internationale Gruppe von Wissenschafter*innen der Universität Graz hat im Jahr 2022 eine Förderung in Höhe von 5,4 Millionen US-Dollar der John Templeton Foundation erhalten, um dem Phänomen des Mikrochimärismus auf den Grund zu gehen.

"Einerseits zeigen Studien Vorteile auf, zum Beispiel bei der Regeneration von mütterlichem Gewebe oder beim Sicherstellen des immunologischen Schutzes für den sich entwickelnden Fötus", heißt es von Seiten der Forschenden. "In anderen Studien wurde dem Mikrochimärismus eine Rolle bei der Entstehung von Erkrankungen zugewiesen."

Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs geringer, für Autoimmunkrankheiten erhöht

Die Zellen des Babys, die sich während der Schwangerschaft auf den Körper der Mutter übertragen, können an verschiedenen Stellen wie dem Herzen, der Leber oder der Lunge anhaften. Diese Situation kann positive und negative Auswirkungen haben. Wenn beispielsweise durch den Mikrochimärismus Fetalzellen in den Blutkreislauf der Mutter gelangen, kann dies eine Autoimmunkrankheit wie rheumatoide Arthritis auslösen. Allerdings reicht die DNA des Kindes allein nicht aus, um eine Krankheit auszulösen, es bedarf immer mehrerer Faktoren.

Andererseits ist es möglich, dass die Mutter von den fremden Zellen profitiert. Es gibt Hinweise darauf, dass der Mikrochimärismus das Krebsrisiko senken kann, insbesondere das Brustkrebsrisiko. Eine andere Studie zeigte, dass die fetalen Zellen einen positiven Effekt auf Alzheimer haben könnten.

Um das wissenschaftlich belegen zu können, sind weitere Studien vonnöten. Einen schönen Forschungsansatz für die Zukunft gibt es ebenfalls noch: Wissenschaftler*innen vermuten, dass der Transfer von Zellen zwischen Kind und Mutter die Erklärung für die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind sein könnte. Auch dies gilt es noch zu beweisen.