Am 30. August haben sieben junge Menschen aufgehört zu essen. Sie sind in einen unbefristeten Hungerstreik gezogen, um mit den Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin zu sprechen. Drei Frauen hatten den Streik bereits beendet, heute haben drei junge Menschen wieder angefangen zu essen – nach 24 Tagen.

Henning Jeschke streikt noch weiter und hatte vor zwei Tagen angekündigt, dass er auch auf Wasser verzichten will, wenn die Kanzlerkandidierenden nicht mit den Hungerstreikenden sprechen. Dürften Ärztinnen und Ärzte den jungen Mann im Zweifel gegen seinen Willen medizinisch versorgen, drohen den jungen Menschen Folgeschäden? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was passiert im Körper, wenn man auf Nahrung komplett verzichtet?

Wird dem Körper über längeren Zeitraum Nahrung verweigert, kommt es zu drastischen Veränderungen im Stoffwechsel. Der Körper stellt auf den sogenannten Hungerstoffwechsel um, erklärt Dr. Anne Lautenbach, Oberärztin für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. "Der Stoffwechsel verlangsamt sich, der Grundumsatz sinkt und der Körper stellt letztlich auf den katabolen Stoffwechsel, also abbauende Prozesse, um. So versucht er, den Energiebedarf lebenswichtiger Organe wie Herz und Gehirn zu decken." Der Körper greift dazu auf eigene Reserven zurück, sagt Lautenbach. Zuerst wird das Glykogen, das in der Leber gespeichert wird, genutzt – doch dieser Vorrat ist nach rund 24 Stunden aufgebraucht.

Anschließend erfolgt die Energiegewinnung durch den Abbau von Fettsäuren, dafür nutzt der Körper Depotfett und Unterhautfett, erklärt die Ärztin. Wird länger auf Nahrung verzichtet, werden Proteine, also Eiweiße, verstoffwechselt. "Zunächst baut der Körper Eiweiße aus der Skelettmuskulatur ab, was zum Verlust von Muskelmasse führt. Danach baut der Körper auch an den Organen ab – zum Beispiel am Herzmuskel."

Welche Folgen hat die Umstellung auf den Hungerstoffwechsel?

Im Zuge des Hungerns schlägt das Herz langsamer, der Blutdruck sinkt. Im schlimmsten Falle kann es auch zu Herzrhythmusstörungen kommen. "Die Hungernden frieren durch den Abbau und Verlust des Unterhautfettes und es kann zu Wassereinlagerungen infolge des Eiweißmangels im Blut kommen." Außerdem kann es zu Konzentrationsstörungen, Muskelkrämpfen und Störungen im Elektrolythaushalt kommen.

Wie gefährlich ist es, zu hungern?

"Wie lange ein Mensch ohne feste Nahrung überleben kann, wird in der Literatur unterschiedlich angegeben – circa zwischen 30 und 60 Tagen – wenn ausreichend Flüssigkeit aufgenommen wird." Ab wann hungern lebensgefährlich wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Ausgangskörpergewicht, Alter, Begleiterkrankungen, Fitness, allgemeiner Gesundheitszustand und der Umgebungstemperatur.

"Je länger auf feste Nahrung verzichtet wird, desto kritischer wird es. Nutzt der Körper Eiweiße zur Energiegewinnung, baut er anfangs bis zu 75 Gramm Muskelmasse am Tag ab. Die abgebaute Eiweißmenge nimmt dann kontinuierlich ab. Nach drei Wochen sind es noch bis zu 15 Gramm Eiweiß pro Tag." Zum Hungertod kommt es durch den Mangel an Eiweißen, wodurch das Herz-Kreislauf-System nicht mehr funktionieren kann. Werde allerdings zusätzlich zur Nahrung auch auf Flüssigkeit verzichtet, beträgt die Überlebenszeit nur wenige Tage, sagt Lautenbach.

Wird der Körper nachhaltig geschädigt?

"Wenn wir über einen Zeitraum von 24 Tagen – wie bei den Hungerstreikenden sprechen – sind nach einer kontrollierten Nahrungsaufnahme und sukzessiven Gewichtszunahme die oben genannten Veränderungen meist reversibel", sagt Anne Lautenbach. Bei Menschen, die länger hungern, kann es zum Teil zu massivem Muskelschwund, Osteoporose und Vitaminmangelzuständen kommen.

Würden die Hungerstreikenden auch gegen ihren Willen medizinisch behandelt, wenn sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden?

Dies sei rechtlich eine sehr schwierige Frage und bringe den oder die Ärzt*in in eine prekäre Lage, sagt Dr. Jan Moeck, Fachanwalt für Medizinrecht. "Patientinnen und Patienten dürfen nicht gegen ihren Willen behandelt werden, weil dies gegen die Selbstbestimmung der zu behandelnden Person verstößt. Es verletzt Grundrechte."

Auf der anderen Seite leisten Medizinerinnen und Mediziner einen Hippokratischen Eid, der sie dazu verpflichtet, Menschen zu helfen. "Übernimmt ein Arzt oder eine Ärztin die Behandlung, tritt die sogenannte Garantenstellung in Kraft. Heißt: Wird Patient oder Patientin nicht medizinisch versorgt kann sich der Behandelnde strafbar machen."

Wie vorgegangen wird, sei immer im Einzelfall zu entscheiden. Wichtig: "Der Wille des oder der Patient*in ist immer der Dreh und Angelpunkt. Wurde der Wille schriftlich in einer Patientenverfügung niedergeschrieben, muss danach agiert werden." Bestehe allerdings ein Zweifel an der freien Willensäußerung eines Menschen, dass nicht lebenserhaltend eingegriffen werden soll, können Ärztinnen und Ärzte sich für eine Behandlung entscheiden, erklärt Moeck.

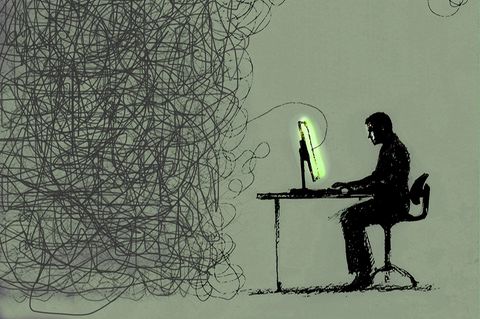

![Hirnforschung: "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert](https://image.geo.de/37054408/t/nx/v16/w480/r1.5/-/migraene-cover.jpg)