Seit einiger Zeit erhält der Duden Abschiedsbriefe. Die Post geht an die Redaktion des Duden-Verlages in Berlin. "Das ist nicht mehr mein Nachschlagewerk", steht in einem Brief. Einige Menschen schicken dazu gleich noch den Duden zurück, das dicke gelbe Buch mit dem gesammelten Wortschatz der deutschen Sprache. Das alles klingt ein bisschen traurig. Drastischer sind die Abschiedsworte online, in den sozialen Netzwerken. Der Duden gehöre in die Bedeutungslosigkeit verschoben, schreibt ein Nutzer. Es stehe Schwachsinn darin, postet ein anderer. Und die Mitarbeiterinnen der Redaktion werden beschimpft: "zu kurze Haare", "zu fett", "Kampflesben". So klingt eine Freundschaft, die in Enttäuschung und Hass endet.

Die Beziehung ist an einem Streit über die Sprache zerbrochen. Im Duden – besonders in der Online-Version – wird gegendert. Gendern, so steht es im Nachschlagewerk, ist ein schwaches Verb. Es bedeutet, dass Texte so geschrieben werden, dass möglichst viele Menschen sich explizit angesprochen fühlen.

Auch in GEO achten wir auf gendersensible Sprache. Und ich hoffe, Sie lesen diesen Artikel trotzdem weiter. Oder gerade deshalb. Denn dieser Text handelt nicht nur von der Frage, warum die Redaktion sich dazu entschlossen hat, sondern auch davon, warum Bäcker eben manchmal auch Bäckerinnen sind. Und obwohl es beim Gendern scheinbar um fast alles geht, um Freundschaft und Enttäuschung, um Macht und Ohnmacht, geht es auch um etwas ganz Profanes. Nämlich um Grammatik.

Über Grammatik

Peter Eisenberg erreiche ich in einem Haus in der französischen Provinz. Der emeritierte Linguistikprofessor klettert fast bis hinauf zur Dachluke, um telefonischen Empfang zu haben. Die Sache ist ihm wichtig. Eisenberg ist gegen das Gendern. Wegen der Grammatik. In erster Linie wegen etwas, das "generisches Maskulinum" heißt. Generisch ist ein Adjektiv und bedeutet "im allgemeingültigen Sinne". Heißt es also: "Die Schüler gehen in die Schule", dann sind mit "Schüler" alle gemeint, egal ob Mädchen oder Jungen. Beim generischen Maskulinum werden männliche Substantive oder Pronomen geschlechtsübergreifend gebraucht. Es kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn von Frauen und Männern gemeinsam die Rede ist (Plural) und wenn man das biologische Geschlecht nicht kennt oder es keine Rolle spielt, etwa bei dem Satz "geh bitte zum Arzt". Ist von einer bestimmten weiblichen Person die Rede, heißt es "die Schülerin" oder "die Ärztin". Eisenberg sagt, das generische Wort sei so allgemeingültig und daher neutral, dass es auch queere Personen mit einschließe. "Einfach perfekt, effizient und schön."

Peter Eisenberg referiert viele Minuten lang über das generische Maskulinum, er gerät dabei richtig ins Schwärmen. Wenn es um gendersensible Sprache geht, wird seine Stimme hart und trocken. "Die Gender-Fraktion will es besser machen als 1000 Jahre Geschichte. So viel Selbstbewusstsein kann nur auf Unkenntnis beruhen."

Das generische Maskulinum in der deutschen Sprache hat seinen Ursprung in einer Zeit, als Männer fast allein das öffentliche Leben bestimmten. Es gab lange nur Richter, Ärzte, Schreiner und Polizisten. Sprachlich bestand kein Bedarf für Wörter wie Richterin oder Ärztin. In den Aufzeichnungen zu Sitzungen der Frankfurter Nationalversammlung Mitte des 19. Jahrhunderts waren Wörter wie Bürger oder Abgeordneter spezifisch männlich definiert. Frauen waren nämlich ausgeschlossen. Irgendwann änderte sich die soziale Wirklichkeit, mehr Frauen wurden Richterinnen und Polizistinnen. Die bekamen zwar eine weibliche Endung, aber die Sprache insgesamt änderte sich nicht mit.

Über den Grund dafür gibt es naturgemäß mehr als eine Meinung. Entweder war das Patriarchat zu stark. Oder die Frauen waren zu schwach. Oder die Sprache suchte sich vielleicht von selbst den elegantesten Weg. Am Ende blieb es dabei: Frauen wurden Anwältinnen und blieben sprachlich doch oft Anwälte. Einige Genderlinguistinnen verdächtigen übrigens Peter Eisenberg selbst, er habe den Begriff "generisches Maskulinum" sozusagen erfunden. Das stimmt nicht ganz. Das Wort wurde schon 100 Jahre vor Eisenberg von Grammatikern verwendet. Allerdings sagt auch Eisenberg: "Ich habe einiges zu seiner Verbreitung und Verteidigung beigetragen."

Eisenberg hat immer gelehrt, was lange Sprachgebrauch war: Wer die männliche Form nutzt, meint oft alle. Auch meine Tochter müsste das eigentlich verstehen. Sie ist sechs Jahre alt. Und als wir neulich ein Postauto sahen und ich – ganz ungegendert – sagte: "Guck mal, da kommt der Postbote", sagte sie: "Oder eine Postbotin." Ich frage: "Möchtest du dich als Superheld verkleiden?" Sie antwortet: "Nein, als Superheldin."

Meine Tochter hat offensichtlich das von Peter Eisenberg beschriebene allgemeingültige Verständnis des Maskulinums noch nicht verinnerlicht. Ein Superheld ist für sie erst einmal ein Mann. Dass damit auch Mädchen und Frauen gemeint sein sollen, lernt sie erst im Laufe ihres Lebens. Einfach, weil wir es ihr vorsprechen. Vielleicht ist das generische Maskulinum also gar nicht so allgemeingültig, wie Peter Eisenberg und andere Gegner der gendersensiblen Sprache es beschreiben.

Über Assoziationen

Rita Süssmuth, ehemalige Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, weigerte sich 1987, ein Gesetz mit folgendem Wortlaut zu unterschreiben: "Wenn der Arzt im Praktikum schwanger wird, hat er Urlaub nach den Regelungen des Mutterschutzgesetzes (...)." Der Satz hört sich falsch an. Er verdeutlicht ein Problem des generischen Maskulinums. Es wird oft als tatsächliches Maskulinum gelesen, also nicht geschlechtsneutral. Wir lesen "ein Arzt" – und vor dem inneren Auge erscheint: ein Mann. Sprache verwandelt sich im Kopf unbewusst in etwas anderes – in Gedanken, Schlussfolgerungen, Ideen und Bilder.

In der Sprachwissenschaft gibt es ein ganzes Forschungsgebiet, das sich mit dieser Verwandlung im Kopf beschäftigt. Es heißt Psycholinguistik. Dutzende psycholinguistische Experimente haben sich mit dem generischen Maskulinum beschäftigt. Die Ergebnisse machen seine Schwächen deutlich. Wenn Erwachsene aufgefordert werden, ihre liebsten Romanhelden, Maler oder Sportler zu nennen, geben sie fast nur Männer an, fragt man zusätzlich nach Heldinnen, Malerinnen und Sportlerinnen oder neutral nach Romanfiguren, fallen den Befragten wie selbstverständlich auch Frauen ein.

Wenn Berufe in einer geschlechtersensiblen Sprache dargestellt werden, also zum Beispiel von Ingenieurinnen und Ingenieuren die Rede ist, schätzen Mädchen typisch männliche Berufe als erreichbarer ein und trauen sich selbst eher zu, diese zu ergreifen. Wenn Stellenanzeigen nicht im generischen Maskulinum verfasst sind, wagen mehr Frauen, sich zu bewerben. Studien, die dies untersuchen, arbeiten mit Assoziationen. Assoziation ist laut Duden ein Substantiv, feminin, und es ist ein eingewandertes Wort in der deutschen Sprache: französisch association. Die Untersuchungen zu Assoziationen zeigen, wie Sprache unser Bewusstsein formt.

Der Sprachkritiker Ludwig Wittgenstein sagte zu Beginn des 20. Jahrhunderts: "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt". Das heißt: Sprache formt, was wir denken. Wenn wir nicht von Frauen oder anderen Menschen schreiben oder reden, dann denken wir auch nicht an sie. Man könnte es auch andersherum betrachten. Wenn mich heute jemand bitten würde, drei deutsche Bundeskanzler zu nennen, würde ich sehr wahrscheinlich unter den dreien auch Angela Merkel nennen. Ich habe 16 Jahre lang, einen guten Teil meines Lebens, eine Frau als "Bundeskanzler" erlebt. Weil es Angela Merkel gibt, schließt das generische Maskulinum für mich jetzt auch eine Frau ein. Mit "Bundeskanzler" kann auch Angela Merkel gemeint sein. Wenn wir also dafür sorgen, dass es in Zukunft mehr Richterinnen, Politikerinnen, Dirigentinnen gibt, würden sich dann die Bilder in unserem Kopf vielleicht auch verändern? Ist das die Chance für das kurze, elegante, effiziente generische Maskulinum?

Wir stellen den Spruch von Ludwig Wittgenstein auf den Kopf. Nur die Grenzen unserer Welt sind die Grenzen unserer Sprache. Wir verändern die Realität, beeinflussen damit unser Denken – und lassen die Sprache so, wie sie ist. Lesen Sie folgenden Satz, der so ähnlich in einer Assoziationsstudie aus dem Jahr 2008 verwendet wurde: "Die Lehrer liefen durch den Bahnhof." Und dann: "Wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Frauen keine Jacke." Waren Sie einen Moment verwirrt? Dann liegt das daran, dass Sie bei dem Wort "Lehrer" doch wieder zuerst an Männer dachten. Fast drei Viertel der Lehrer (!) in Deutschland sind Frauen. Aber das ändert an unseren Assoziationen, die das Wort "Lehrer" auslöst, nichts.

Die Realität hat die Sprache längst abgehängt. Aber in unseren Köpfen verharren die alten Bilder. Wittgenstein hatte recht. Die Grenzen der Sprache sind die Grenzen unseres Denkens. Und wenn wir nun mit Gendern die Grenzen der Sprache verschieben, dann verändern sich auch Gedanken, Vorstellungen und Bilder im Kopf. Das klingt nicht nur ein wenig unheimlich. Es kann auch angsteinflößend sein.

Über Veränderung

Die Abschiedsbriefe und Hasskommentare bekommt die Duden-Redaktion, weil sie Anfang 2021 eine Änderung im Online-Duden ankündigte. Wer zuvor nach der Bedeutung des Wortes "Ärztin" suchte, fand auf der Ergebnisseite im Internet lediglich einen Verweis auf den Eintrag zum "Arzt": eine Person, die Medizin studiert hat. In der neuen Version ist die Ärztin eine weibliche Person mit Medizinstudium und Approbation und der Arzt eine männliche Person mit Medizinstudium und Approbation.

Lediglich ein Kasten weiter unten auf der Seite weist noch darauf hin, dass mit "der Arzt" auch sämtliche Geschlechter gemeint sein könnten. 12 000 Wortpaare sollen auf diese Weise geändert werden. Nach der Ankündigung war die Aufregung groß. Professor Peter Eisenberg sagt, die Duden-Redaktion wolle die Sprache umbauen. "In dieser Dreistigkeit hat es das bisher nicht gegeben."

Wenn die Duden-Redaktion wissen möchte, was mit der deutschen Sprache los ist, schaut sie in ihr so genanntes Korpus. Das ist ein riesiger digitaler Sprachschatz. Vieles von dem, was in Deutschland geschrieben wird, landet im Korpus, jeden Monat etwa 25 000 neue Texte. Das Korpus des Duden verzeichnet etwa 18 Millionen verschiedene Wörter. Wenn in Deutschland irgendwo ein neues Wort erfunden wird, sieht man das am Duden-Korpus ziemlich schnell.

Am Korpus kann man aber auch ablesen, wie es die Deutschen mit der gendersensiblen Sprache halten. Die Daten zeigen, dass die Verwendung von Bezeichnungen wie Kollegin, Bürgerin oder Lehrerin seit Jahren zunimmt. In dem Korpus finden die Computerlinguist*innen des Duden im Jahr 2020 etwa 2,5 Mal so oft das Wort "Bürgerin" wie noch im Jahr 2016. Von allen denkbaren Wortformen – Bürger, Bürgerin, Bürger/in, Bürger:in, Bürger_in, Bürger*in – taucht die weibliche Form in zehn Prozent der Fälle auf. Bei der "Kollegin" sind es 18 Prozent, bei der "Lehrerin" 21 Prozent.

Die Verwendung der männlichen Wortformen bleibt über die Jahre weitgehend stabil. Die Deutschen setzen also immer mehr auf die Beidnennung. Sie sprechen häufiger von "Lehrerinnen und Lehrern". Nur weiß man dann immer seltener, wer gemeint ist, wenn einmal nur von "Lehrern" die Rede ist. Wirklich alle? Oder vielleicht in diesem Fall nur die Männer? Aus diesem Grund hat die Duden-Redaktion beschlossen, in der Online-Version die weiblichen Bezeichnungen mit einem eigenen Eintrag zu versehen und die männlichen weitestgehend auf ihre maskuline Bedeutung zurechtzustutzen.

Es ist eine kleine Revolution. Der Duden zweifelt an, dass das generische Maskulinum noch funktioniert. Die Leiterin der Redaktion, Kathrin Kunkel-Razum, sagt, das generische Maskulinum sei "tradiert". Tradiert ist ein Adjektiv. Und es bedeutet "überkommen". "Wir bilden ab, was wir vorfinden", sagt sie, "wir machen nicht die Sprache." Aber der Duden ist eine starke Marke.

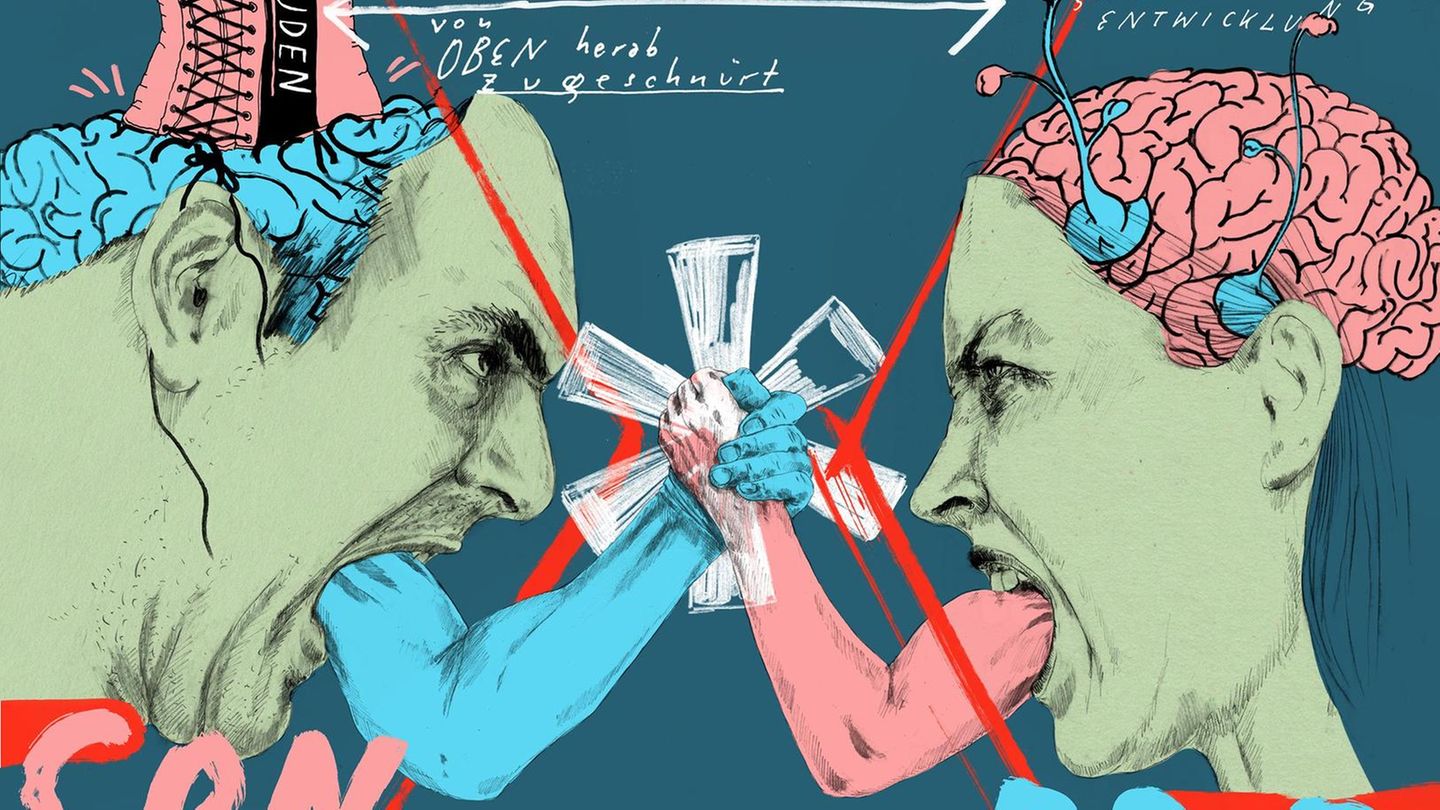

Er ist wie ein alter Kindheitsfreund, auf den man sich immer verlassen kann. Was zwischen den beiden gelben Deckeln steht, wird oft genug als wahr, vorbildlich und bindend wahrgenommen. Es ist also nachvollziehbar, wenn Duden-Fans glauben, gendersensible Sprache sei nun vorgeschrieben – was sie nicht ist –, und die Redaktion wolle ihnen eine Art Korsett anlegen. Und dieses Korsett zwickt und klemmt. Deshalb erhält die Redaktion die Briefe voller Trauer und Wut. Aber da ist ja noch viel mehr: Hass und Häme.

Über Widerstand

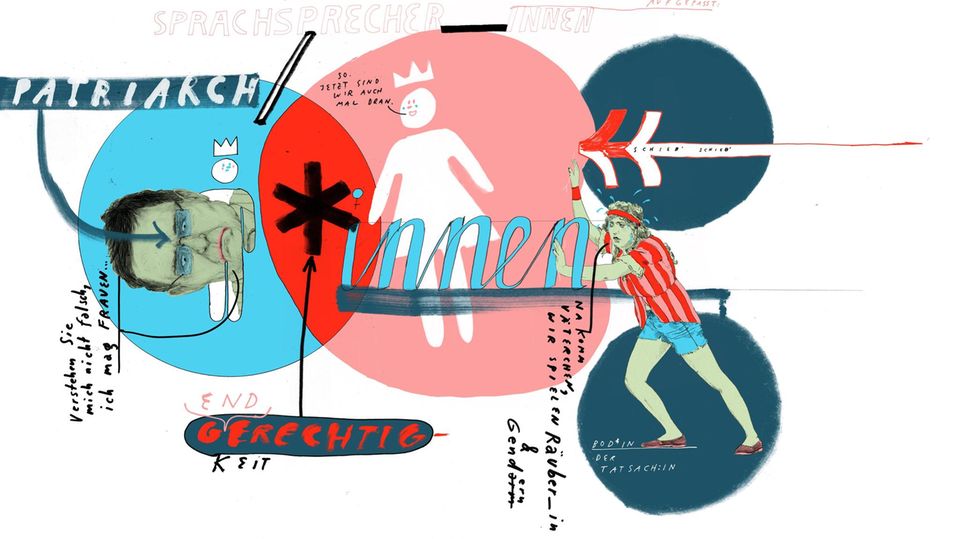

Seit einigen Jahren tauchen im Duden-Korpus auch andere Wortformen auf, "Lehrer_in" etwa oder "Schüler*in". Diese Varianten sind noch nicht so häufig, dass die Redaktion sie zwischen ihre gelben Buchdeckel drucken würde. Aber es gibt sie – immer häufiger. Die Debatte um die gendersensible Sprache hat neue Fahrt aufgenommen, seit das Bundesverfassungsgericht Ende 2017 entschied, dass es im deutschen Personenstandsrecht neben "männlich" und "weiblich" auch eine dritte Möglichkeit der Geschlechtsbezeichnung geben müsse. Für all jene, die sich dauerhaft weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen. Seitdem gibt es die Bezeichnung "divers", immer mehr Gendersterne in Formularen und eine überkochende Debatte. Es geht nun nicht mehr nur um die Frauen, sondern um alle – und damit um alles.

Peter Eisenberg zum Beispiel, der Professor hoch oben im Dachstuhl, argumentiert während unseres Telefonats zunächst streng linguistisch. Und dann vogelwild. Er sagt, er könne es nicht nachvollziehen, dass Trans-Personen nicht einfach nur in Ruhe gelassen werden möchten. "Warum wollen alle sichtbar werden?" Er schafft es in wenigen Sätzen von der Grammatik des generischen Maskulinums über den "aggressiven Feminismus" ohne Zwischenfragen zu Ehrenmorden und Clankultur. Er sagt, er werde für die deutsche Sprache kämpfen. "Da bin ich protestantischer Löwe und nicht protestantisches Lamm."

Wenn Sprache so aufgeladen ist, wie soll sie dann jemals wieder zur Ruhe kommen? Der Genderstern wird gern verniedlicht: Gendersternchen. Laut Duden heißt er auch Asterisk. Rund um den kleinen Stern ist ein Stellvertreterkrieg ausgebrochen. Es geht um so vieles, was die Menschen derzeit umtreibt. Wandelt sich die Gesellschaft – und wenn ja, in welche Richtung? Es könnte doch noch ein bisschen länger so bleiben, wie es immer war. Wer schreibt uns vor, was wir sagen und denken? Wer sind wir, und was haben wir noch gemeinsam?

Ich habe lange nicht verstanden, was das mit dem Gendern soll. Wir sind alle mit dem generischen Maskulinum aufgewachsen – ich vielleicht noch intensiver als einige andere. Als ich ein Kind war, lebte ich in der DDR. Die Frauen im Dorf waren Lehrer, Ingenieure und Traktoristen. Ich habe das ganz selbstverständlich übernommen, fühlte mich bei Begriffen wie "Schüler" immer gemeint und wollte mir schon gar nicht einreden lassen, dass ich mich diskriminiert fühlen muss.

Bis ich immer häufiger mit der weiblichen Form angesprochen wurde – zunächst in Podcasts und dann auf der Straße. Und es war ein Unterschied. Nur für mich persönlich. Wenn ich nicht nur gemeint bin, sondern angesprochen werde, ist es so, als ob es in meinem Kopf leise Klick macht. Ich bin dann aufmerksamer, wacher, ganz da. In so einem Moment lächle ich manchmal unwillkürlich. Obwohl es bei der Sprache gerade scheinbar um alles geht, ist sie doch in erster Linie eine Art der Kommunikation. Das ist erst einmal nicht viel, aber wirklich nicht wenig.

Wenn ich jemanden anspreche, dann nicht ein ominöses generisches Maskulinum, das es vielleicht in Zukunft nicht mehr gibt und auch nicht geben sollte. Ich spreche genau die Menschen an, die ich meine. Gendersensible Sprache ist für mich vor allem gerecht und höflich. Die Diskussion darüber ist mittlerweile so aufgeladen, dass die ursprüngliche Idee des Ganzen schon vergessen zu sein scheint. Es schadet doch nicht, ab und an mal freundlich zueinander zu sein.

Ich gendere inzwischen privat inkonsequent vor mich hin. Ich verwende öfter weibliche Formen, manchmal mache ich sogar ein Päuschen für den gedachten Stern, einfach weil ich ihn inzwischen so oft gehört habe, dass er mir gar nicht mehr so fremd vorkommt. Mir gefällt die Welt, die dann beim Schreiben und Sprechen in meinem Kopf entsteht: mit Kolleg*innen, Superheld*innen und Traktorist*innen. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam durch diese Welt spazierten?