Wie ein Bergmassiv kamen sie angerollt, mindestens 25, 30 Meter hoch. So erinnerte sich der Entdecker Jules Dumont d'Urville an die Monsterwellen, die über seinem Schiff "Astrolabe" im Indischen Ozean 1826 zusammenschlugen und einen Seemann über Bord spülten. Nur glaubte ihm zu Hause niemand. Dabei war Dumont d'Urville ein angesehener Polarforscher und Seefahrer, der schon die Welt umsegelt hatte. Aber schließlich war man sich damals ganz sicher: Eine Welle könne nie höher werden als neun Meter, das ließe die Physik gar nicht anders zu. Die Geschichte hing Dumont d'Urville seine ganze Karriere lang nach. Nichts als Hirngespinste seien die Monsterwellen, "mit denen die lebhafte Phantasie mancher Seefahrer die Meere zu überziehen pflegt", machte sich der spätere französische Marineminister François Arago über ihn lustig.

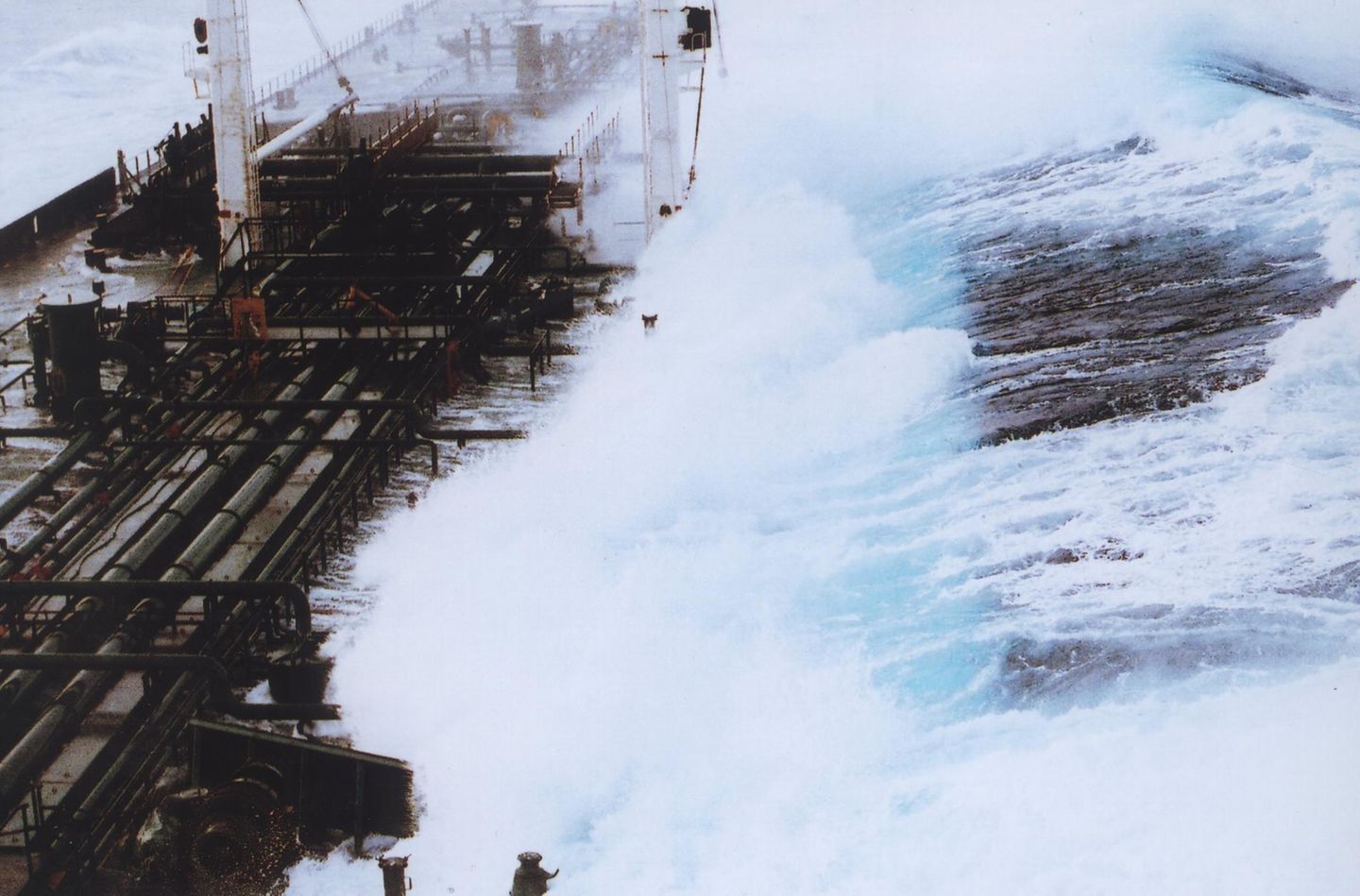

Seit Menschengedenken haben Seeleute von Monsterwellen berichtet, und immer wurden sie als Seemannsgarn abgetan. Erst seit 1995 weiß man sicher, dass es sie wirklich gibt: Damals wurde die Ölplattform Draupner E in der Nordsee von einer Monsterwelle getroffen. Ein Lasergerät maß eine Wellenhöhe von 25,6 Meter. Auch wenn die Fachleute, die später die Daten auswerteten, ihren Augen nicht trauen wollten: Ein technischer Fehler war ausgeschlossen – die Schäden an der Plattform reichten genau bis in diese Höhe.

Monsterwellen müssen nicht riesig sein, sondern per Definition bloß mindestens doppelt so hoch wie die umliegenden Wellen. Im Englischen werden sie "freak waves" oder "rogue waves" genannt, weil sie so plötzlich und scheinbar völlig zufällig auftauchen. Tatsächlich weiß bis heute niemand mit Sicherheit, wie sie entstehen, es gibt lediglich mehrere Theorien. Der lineare Ansatz besagt, dass sich hintereinander laufende Wellen zu einer Megawelle zusammenschieben können. Nach einer zweiten, nonlinearen Theorie klauen sich nebeneinander verlaufende Wellen sozusagen gegenseitig Energie – eine Berechnung, für die man komplizierte Mathematik wie die Benjamin-Feir-Instabilität und die Schrödingergleichung braucht, die auch in der Quantenphysik eine Rolle spielt. Aber diese Theorie konnte bisher nur unter idealen Bedingungen, etwa im Wellentank, nachgewiesen werden.

Wenn man die Ursache nicht kennt, sollte man Monsterwellen also auch nicht vorhersagen können. Oder doch?

Seit etwa 30 Jahren forschen Menschen zu Monsterwellen. "Aber es gibt keine akzeptierte Theorie, aus der man Vorhersagen erstellen kann", sagt Ingenieurswissenschaftler Thomas Breunung. "Im Gegenteil lassen einige sogar schlussfolgern, dass das schlicht nicht möglich sei." Und das ist ein Problem, denn Monsterwellen bedrohen Schiffe und Offshore-Anlagen. Breunung hat zusammen mit seinem Professor Balakumar Balachandran von der Universität Maryland gerade eine Studie veröffentlicht, in der sie genau das versucht haben: Das Unvorhersagbare berechenbar zu machen.

Dazu haben sie die Daten des renommierten Scripps-Instituts für Ozeanographie genutzt, das ein Bojensystem entlang der Küste der USA und im Pazifik betreibt. Mit 20 Milliarden Datenpunkten von Wasserpegeln fütterten sie eine Künstlichen Intelligenz (KI): Das neuronale Netz lernte, wann auf eine Wellenfolge eine Monsterwelle folgte – und wann nicht.

Eine KI hat einen großen Vorteil: "Sie kann im Prinzip jeden funktionalen Zusammenhang annähern – wenn es einen gibt", sagt Breunung. Von den üblichen Parametern der Ozeanographie wie Jahreszeit, Distanz zum Land, Meerestiefe oder Wellenperiode scheinen Monsterwellen unabhängig zu sein. Und trotzdem schaffte es die KI von Breunung und Balachandran am Ende, etwa drei Viertel aller Riesenwellen zuverlässig vorherzusagen. Umgekehrt könnte die KI sogar Rückschlüsse zulassen, wie die Wellen entstehen: Indem man sie mit bestimmten Informationen aus den Datenpunkten füttert oder welche weglässt.

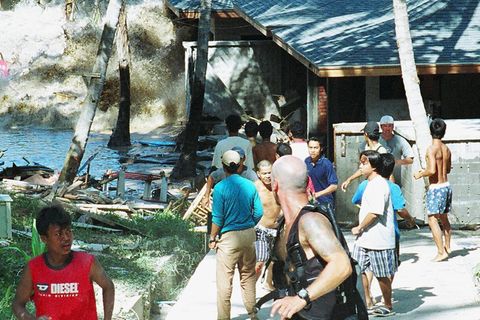

Die KI kann Monsterwellen bis zu fünf Minuten vorher ankündigen – Zeit, um Schutz zu suchen, Tätigkeiten zu beenden oder Ausrüstung zu sichern. Ein Warnsystem, das Seeleute und Ölplattformen nutzen könnten, gibt es noch nicht. "Theoretisch ist das aber nicht schwer", sagt Balakumar Balachandran. Denn auch ein Schiffsradar misst die Wellenhöhe. "Diese Information wird derzeit nur nicht genutzt, weil sich Kapitäne auf anderes konzentrieren." Auch eine kontinuierliche Lasermessung an Bord von Schiffen oder Ozeandrohnen wären denkbar.

Vor allem aber wünscht sich Balakumar Balachandran mehr Daten zur Nutzung, etwa von Satelliten oder einem umfassenden Bojennetz. Das würde helfen, damit die KI Monsterwellen noch treffsicherer erkennt. Und Balachandran denkt noch weiter: "Im Moment versuchen wir, Monsterwellen zu entgehen", sagt er. "Aber wie toll wäre es, wenn wir die gewaltige Kraft dieses Extremereignisses eines Tages einfangen und nutzen könnten?"