Eine umweltfreundliche, schier unerschöpfliche Energiequelle – das ist das Versprechen der Kernfusion. Sie lässt Atomkerne verschmelzen und setzt dabei Unmengen an Energie frei. Im Weltall speist dieser Prozess das Feuer der Sterne und wandelt dabei leichte Elemente in schwere Elemente um. Auf Erden verspricht er die Vorteile der Kernspaltung ohne deren Risiken: Weder kann die Fusion katastrophal außer Kontrolle geraten, noch fällt Müll an, der über Jahrtausende strahlensicher gelagert werden muss.

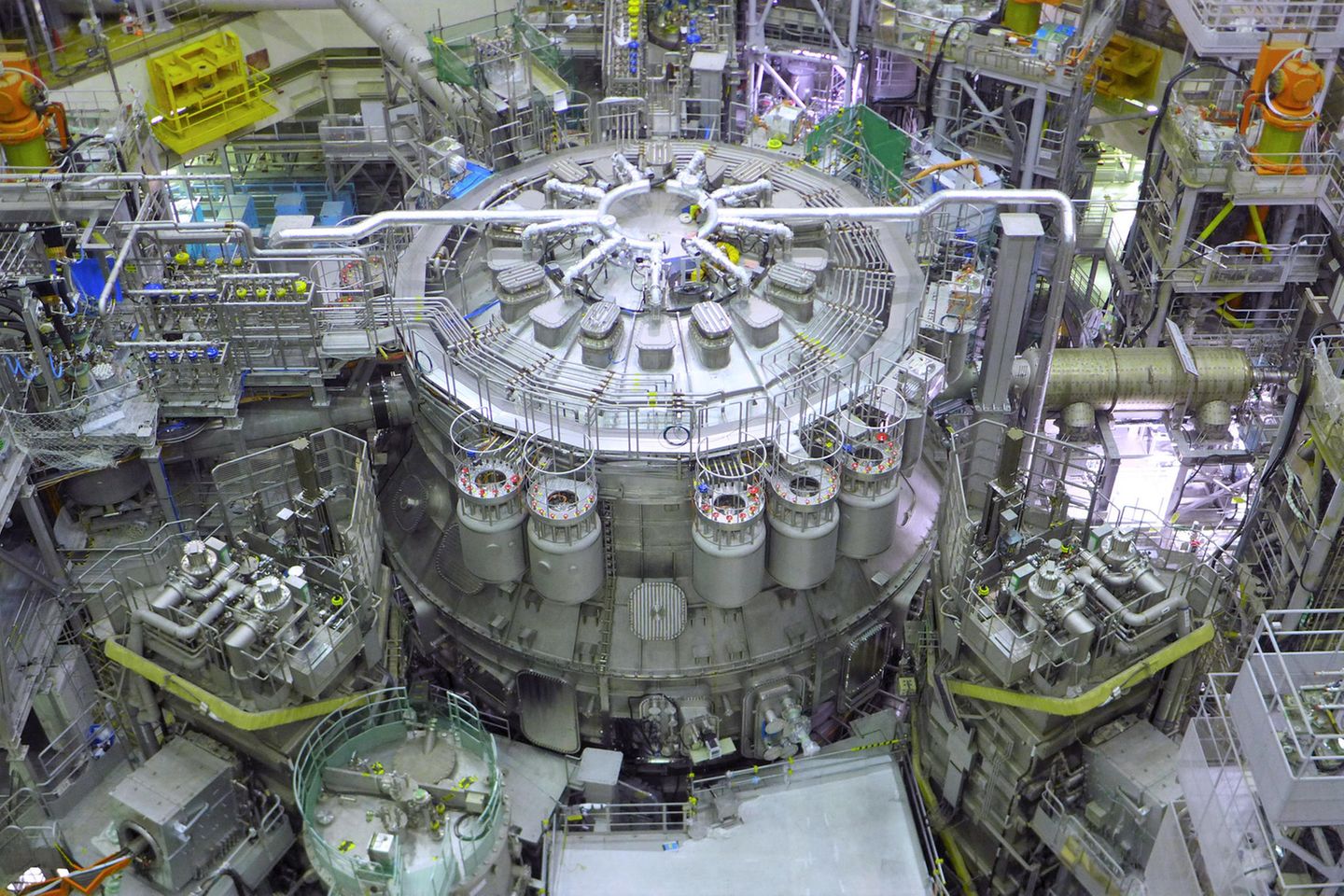

Der Weg zu einem funktionierenden Fusionsreaktor ist lang und mit Fehlschlägen gepflastert. Doch immer wieder gibt es auch Erfolgsmeldungen. So gelang es US-Forschenden vor exakt einem Jahr erstmals, durch die Fusion von Atomkernen mehr Energie zu erzeugen, als sie per Laser eingespeist hatten. Der Strombedarf der umgebenden Maschinerie wurde dabei allerdings nicht berücksichtigt. Letzte Woche wurde außerdem in Japan der bislang größte Fusionsreaktor der Welt eingeweiht: Der JT-60SA, ein Forschungsreaktor des Typs Tokamak.

Für 100 Sekunden wird das Plasma bis zu 200 Millionen Grad heiß

In einem Tokamak wird der Treibstoff, meist Wasserstoff, so stark erhitzt, dass sich die Atomkerne von den sie umgebenden Elektronen trennen. Es entsteht ein elektrisch geladenes Plasma. Im JT-60SA soll es Temperaturen von bis zu 200 Millionen Grad Celsius erreichen – und damit weit heißer brennen als die Sonne. Rund hundert Sekunden lang werden bis zu 135 Kubikmeter Plasma in der donutförmigen Brennkammer eingeschlossen – ein neuer Rekord für große Reaktoren dieser Bauart. In ihrem Innern sollen sich Wasserstoff-Atomkerne so nah kommen, dass sie zu Helium verschmelzen. Dabei verwandelt sich ein Teil ihrer Masse in Wärmeenergie, die zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Starke Magnetfelder halten das Plasma während der Fusion in der Schwebe, damit es nicht die Wände berührt und abkühlt. Dann würde das künstliche Sonnenfeuer sofort erlöschen.

Aufgabe des 15,5 Meter hohen japanischen Reaktors ist es allerdings nicht, Energie zu liefern. Er soll vielmehr wichtige Fragen für den Bau und Betrieb von „Iter“ klären, jenem gigantischen Forschungsreaktor, der seit 2010 in Frankreich entsteht. Das internationale Mammutprojekt ist der Lackmus-Test für die Tokamak-Technologie. Iter soll zeigen, dass es technisch und wirtschaftlich möglich ist, Kernfusion als Energiequelle zu nutzen. Neben der EU sind an dem Milliardenprojekt unter anderem China, die USA, Indien und Russland beteiligt. 2025 sollte der Reaktor nach letztem Stand der Planung erstmals Plasma erzeugen. Ab 2035 wollte das Betreiber-Konsortium schwere Wasserstoffkerne (Deuterium und Tritium) verschmelzen. Doch die Corona-Pandemie sowie technische Schwierigkeiten führten zu Verzögerungen. Ein neuer Zeitplan steht noch nicht fest.

Auch die Arbeiten an JT-60SA, die 2007 begannen, dauerten länger als geplant. Unter anderem warf ein Kurzschluss im März 2021 das Projekt zurück. Erst in zwei Jahren wird die Maschine Plasma erzeugen, das lange genug stabil ist, um die geplanten Experimente durchzuführen.

Derweil arbeiten private Unternehmen an alternativen Techniken zur Kernfusion. Sie sperren das Plasma nicht in einen spulenumschlungenen Donut, sondern quetschen es beispielsweise mit Druck zusammen, formen es zu komplizierten Kringeln oder beschießen es mit Lasern. Sie wollen zeigen, dass keine gigantischen Maschinen nötig sind, um die Welt mit schier unerschöpflicher, klimafreundlicher Energie zu versorgen. Eine Vielzahl von Firmen baut derzeit Testreaktoren und sammelt dafür Investorengelder in Milliardenhöhe ein.

Nicht alle sehen darin ein gutes Geschäft: Unserem Klima, so die Kritik, kämen Investitionen in Wind-, Sonnen- oder Wasserkraft schneller zugute. Im Gegensatz zur Kernfusion stehen sie als nachhaltige und verlässliche Energiequellen längst zur Verfügung.