Die meisten der Menschen im türkisch-syrischen Grenzgebiet schliefen, als die Erde anfing zu wackeln. In der Nacht von Sonntag auf Montag erschütterte ein Beben der Stärke 7,7 die Region rund um die Stadt Gaziantep schwer, am Mittag folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6 auf der Richterskala.

Seitdem steigen die Opferzahlen. Am Freitagmorgen sprach Vizepräsident Fuat Oktay von 17.664 Toten auf türkischer Seite, in Syrien wurden laut der Nachrichtenagentur dpa bislang mehr als 3300 Tote gefunden. Die Gesamtzahl der Verletzten liege bei 72.879, Fachleute rechnen mit Zehntausenden weiteren Opfern, die noch unter den eingestürzten Gebäuden liegen könnten. "Wir machen weiter, bis wir sicher sind, dass es keine Überlebenden mehr gibt", wird ein Sprecher der Einsatzkräfte zitiert, die sich durch die Trümmer wühlen.

Was machte das Erdbeben so zerstörerisch?

Noch während die Rettungsaktionen laufen, wird der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan scharf kritisiert: Die Regierung habe es versäumt, ein funktionierendes Frühwarnsystem aufzubauen, klagt die Opposition. Außerdem seien Bauvorschriften für erdbebensichere Häuser, die nach dem schweren Beben in Izmit 1999 beschlossen wurden, nicht eingehalten worden. Inzwischen haben über 170 Anwälte Strafanzeige gegen Unternehmer und Ämter gestellt, die die Baugenehmigungen erteilt haben. Während manche Gebäude unversehrt blieben, seien andere wie Kartenhäuser in sich zusammengefallen, schreiben die Anwälte.

Doch nicht nur mutmaßliches menschliches Versagen macht die Folgen des Erdbebens so verheerend, sondern vor allem die Urgewalt der Natur. Zum einen war die Energiemenge, die in der Nacht zum Montag freigesetzt wurde, gigantisch. Sie sei 250-mal so hoch wie die Menge, die etwa beim großen Beben im italienischen Amatrice 2016 freigesetzt wurde, schätzt die Geologin Joanna Faure Walker vom Institute for Risk and Disaster Redcution in London. Damals waren in Italien über 300 Menschen gestorben.

Zum anderen liegt der Ursprung des Bebens in einer relativ geringen Tiefe von weniger als 20 Kilometern. "Die Erschütterungen an der Erdoberfläche werden stärker gewesen sein als bei einem tieferen Erdbeben der gleichen Stärke an der Quelle", sagt David Rothery, Professor für planetare Geowissenschaften in Großbritannien.

Zwischen Afrikanischer und Eurasischer Platte: Die Türkei liegt in einer tektonischen Hochrisikozone

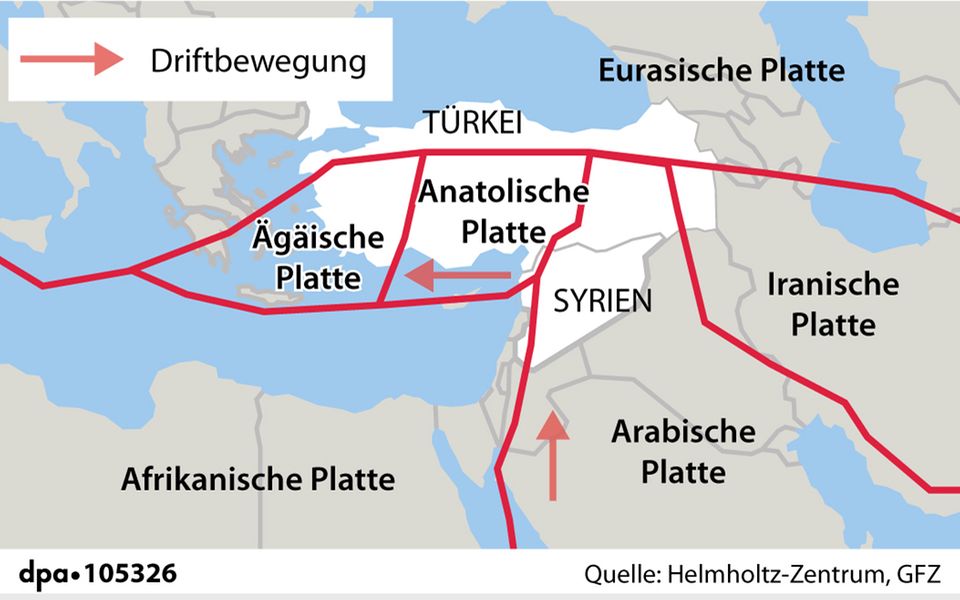

Der Ursprung dieser Kräfte liegt in gegenläufigen Bewegungen verschiedener Erdplatten. Wo heute Zäune das türkische Staatsgebiet begrenzen, driftet seit Jahrmillionen die Afrikanische Platte Richtung Norden und kollidiert dabei mit der Eurasischen Platte. Diese Großbewegung erschafft eine tektonische Hochrisikozone, in der kleinere Plattenfragmente aneinander reiben.

So wandert die Arabische Platte im Südosten der Türkei besonders schnell Richtung Norden und schiebt die Anatolische Platte, die von den beiden großen Platten – der Afrikanischen und der Eurasischen – in die Zange genommen wird, nach Westen. Die Anatolische Platte bewegt sich pro Jahr etwa zwei bis drei Zentimeter und sorgt damit für zwei große Bruchzonen an den Plattengrenzen: die Nordanatolische und die Ostanatolische Verwerfung.

Während an den Nahtstellen beider Platten die Gesteine aneinander haften und die Bewegung vorübergehend zum Stillstand kommt, treiben die Hauptmassen weiter aneinander vorbei. So baut sich allmählich Spannung in den verhakten Bruchzonen auf. Wird sie zu stark, lösen sich die aneinander haftenden Stellen mit einem Ruck: Es kommt zum Beben. Je länger die Erdplatten zusammengehalten werden, desto mehr Spannung baut sich auf. Und desto heftiger ist der Ruck, wenn sich die Platten lösen.

Als sich die Gesteinbrocken in der Nacht von Sonntag auf Montag lösten, entlud sich jene Spannung und riss eine ersten seismologischen Schätzungen zufolge mindestens 180 Kilometer lange Verwerfung auf. Mit einer Stärke von 7,7 ist es das stärkste je in der türkisch-syrischen Grenzregion dokumentierte Beben.

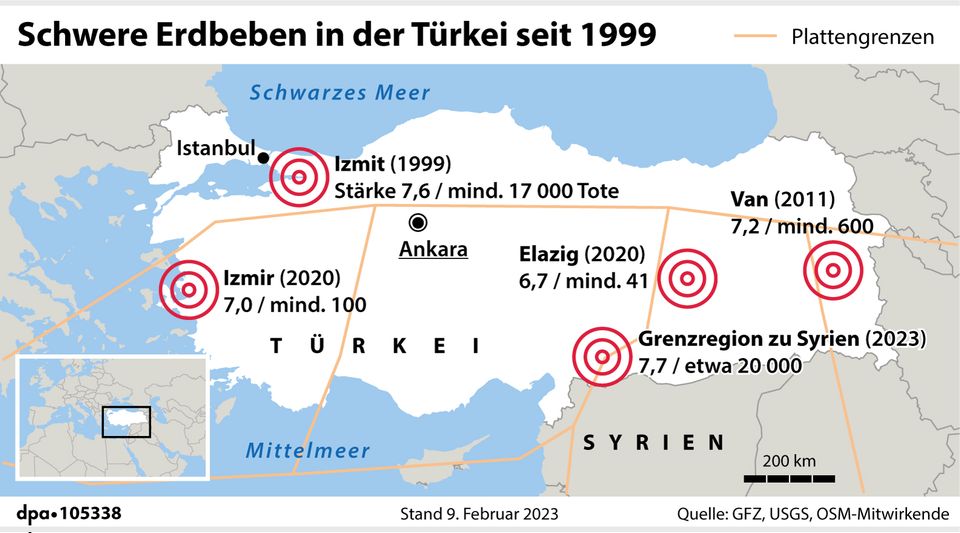

Seit 1999 gab es fünf schwere Erdbeben in der Türkei, das schwerste 1999 in Izmit. Damals kamen mindestens 17 000 Menschen in der am Marmarameer gelegenen Stadt ums Leben.

Auch im etwa einhundert Kilometer entfernten Istanbul sei ein Beben mit einer Magnitude von bis zu 7,4 "überfällig", sagt Marco Bohnhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam.

Zwar habe sich die Situation für Istanbul durch die Beben im Südosten nicht verändert, so Bohnhoff. Das Risiko für die Metropole sei aber generell ähnlich hoch wie bei der aktuell betroffenen Region. Die mittlere Wiederkehrperiode für ein großes Beben liege für Istanbul bei 250 Jahren. Und das letzte habe 1766 stattgefunden.