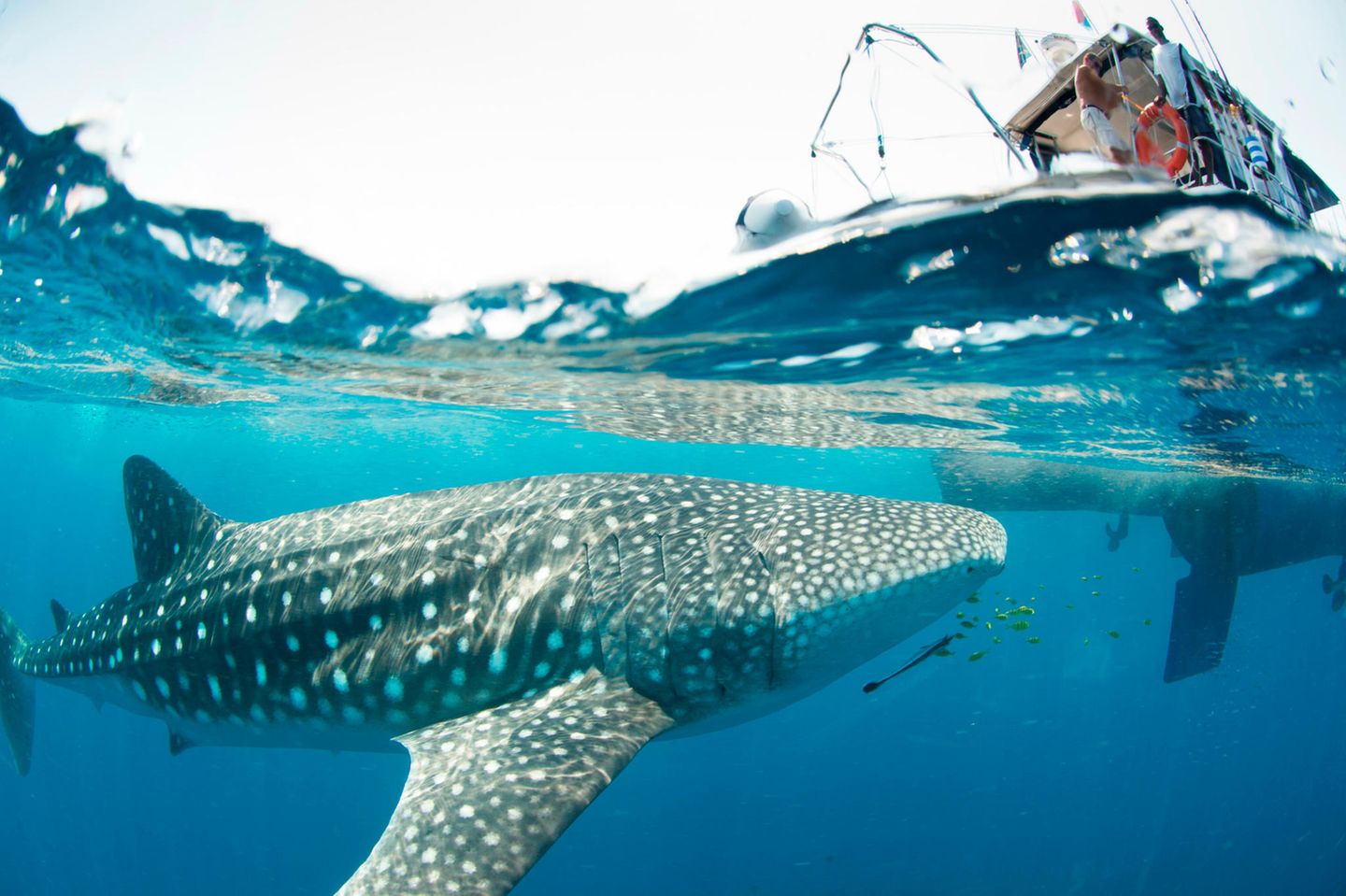

Der Nordatlantik ist eines der meistbefahrenen Meere – und womöglich bald auch einer der letzten Lebensräume für Walhaie. Die bedrohten Tiere sind mit fast 14 Meter Länge nicht nur die größten Haie, sondern die größten Fische überhaupt. Aktuell tummelt sich die Art weltweit in tropischen, subtropischen und gemäßigten Gewässern. Doch der Klimawandel drängt sie zunehmend in kühlere Gefilde mit stark frequentierten Schifffahrtsrouten, wo Zusammenstöße eine tödliche Gefahr darstellen. In welchem Ausmaß sich ihr Lebensraum verschiebt, berechnete nun Freya Womersley von der Marine Biological Association gemeinsam mit Forschenden der Universität Southampton.

Sie nutzten bereits vorhandene Bewegungsdaten von Walhaien, um deren globale Verbreitung zu modellieren. Anschließend prüften sie, welche Gebiete in Zukunft ähnliche Umweltbedingungen aufweisen werden wie der jetzige Lebensraum der riesigen Fische. Dafür orientierten sie sich an drei verschiedenen Klimaszenarien, die die Lebensbedingungen der Walhaie unterschiedlich stark verändern. Ausgehend vom Szenario mit den höchsten Treibhausgas-Emissionen ergäbe sich eine globale Neuordnung ihrer Verbreitungsgebiete. Das wäre der Fall, wenn Regierungen weiterhin auf fossile Energie setzten. Im Vergleich zum vorindustriellen Niveau würde die globale Durchschnittstemperatur dann bis zum Jahr 2100 um 4,3 bis 5,7 Grad Celsius steigen.

Den Walhaien gingen dadurch in den nächsten zwei Jahrzehnten große Flächen im äquatorialen Raum des Ostpazifiks sowie im östlichen Indischen Ozean und im Südatlantik verloren. Mit steigenden Temperaturen sinkt dort die Menge an Biomasse, sodass die Tiere keine Beute mehr finden würden – das geht aus den Daten der Studie hervor. Zufluchtsgebiete wären unter anderem Randgebiete ihrer heutigen Lebensräume sowie das Mittelmeer und der Nordpazifik. Immerhin hat der Walhai das Glück, sich alternative Lebensräume überhaupt erschließen zu können. Im Gegensatz zu vielen anderen Meeresbewohnern ist er in der Lage, weite Strecken zurückzulegen und sich an ökologische Nischen anzupassen. Doch in der neuen Heimat, so zeigt die Studie, erwartet ihn eine tödliche Gefahr: unsere Schiffe.

Auch andere Arten sind betroffen

Der Walhai ist schon jetzt besonders stark von Kollisionen betroffen, weil er rund die Hälfte des Tages an der Wasseroberfläche verbringt. Die meisten anderen Haie leben in einigen Hundert bis 1000 Meter Tiefe und kommen nur selten an die Oberfläche. Sie finden ihr Futter am Meeresboden. Der Walhai hingegen bevorzugt Plankton und kleine Fische. Die ersten Aufzeichnungen über tödliche Zusammenstöße stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Oft würden die Zwischenfälle nicht gemeldet, schreibt Wormersley in einer vor zwei Jahren erschienenen Studie – unter anderem, weil die Kadaver schnell sinken und so manchmal unbemerkt bleiben.

"Die Ergebnisse der aktuellen Arbeit beziehen sich speziell auf Walhaie", sagt Womersley. "Aber für alle wandernden Meerestiere gilt, dass sie in gefährliche Gebiete umsiedeln müssen, in denen Menschen sie direkt bedrohen." So zwingen Hitzewellen im Meer wandernde Haiarten aus tieferen Gefilden in Oberflächengewässer, die von der Langleinenfischerei ausgebeutet werden. In 50 bis 200 Meter Tiefe steigen die Wassertemperaturen stärker als an der Oberfläche. Außerdem dauern die Hitzewellen aufgrund des geringen Austauschs zwischen den Wasserschichten teilweise doppelt so lange an.

Studien berichten von mehr als 75 Arten, die bereits heute durch Kollisionen mit Schiffen gefährdet sind. Um das Risiko zu vermindern, gibt es jedoch Richtlinien. Die UN-Vertragsstaaten des Übereinkommens zur Erhaltung wandernder Tierarten stellten sie im Februar dieses Jahres auf. Die Rahmenkonvention existiert bereits seit 1979 und wirkt über politische Grenzen hinweg. Die neu hinzugekommenen Richtlinien sollen nicht nur Walhaie schützen, sondern alle Arten, die einem größeren Kollisionsrisiko ausgesetzt sind.

Was getan wird, um die Tiere zu schützen

"In vielen Regionen müssten die Schiffe nur wenige Zusatzmeilen machen, um die Kollisionsgebiete zu umfahren", sagt Nicolas Entrup, Leiter der internationalen Zusammenarbeit des Vereins OceanCare. "Gibt es keine alternative Route, schützt eine Geschwindigkeitsbegrenzung Walhaie und Wale vor den tödlichen Unfällen. Gleichzeitig hilft sie, den Treibhausgasausstoß zu senken." Entrup zufolge ist die wissenschaftsbasierte Kartierung der Hochrisikogebiete für die bessere Routenplanung und Tempolimits essenziell. Abhängig von der vorhandenen Beute und der Saison, lassen sich Aufenthaltsorte mithilfe von Bewegungsdaten voraussagen. So wissen Forschende beispielsweise, dass sich vor der mexikanischen Halbinsel Yucatán im Juli und August viele Walhaie in einem Umkreis von etwa 18 Quadratkilometern aufhalten.

Nichtregierungsorganisationen und Vereine wie OceanCare setzen sich außerdem für die Entwicklung von Ortungssystemen ein. So nutzen Kapitäne in Griechenland bereits die Technologie "SaveMoby" für das östliche Mittelmeer. Pottwale lassen sich damit in Echtzeit in bis zu sieben Kilometer Entfernung genau lokalisieren. Das System fängt die Laute der Tiere mit Unterwassermikrophonen auf und berechnet daraus ihre Position, um Schiffe in der Umgebung zu warnen.

Womersley verweist aber darauf, dass auch das Engagement von Regierungen nötig ist, um solche Techniken zu nutzen und die Maßnahmen des Artenschutzes umzusetzen. Ihre Studie zeigt den dringenden Handlungsbedarf – denn es wird künftig nicht einfacher, die Riesen der Ozeane zu schützen.