Wenige Tage bevor er die Farm eines weißen Großgrundbesitzers erobern wird, geht Víctor Queipul Hueiquil, ein Anführer der Mapuche, noch einmal die letzten Schritte der Invasion durch.

"Wir wollen morgens um fünf Uhr ins Territorium einfallen, mit mindestens 50 Männern und Frauen", sagt er entschieden. "Es darf nicht später als fünf Uhr sein. Ich mag die Frühe." Aus Baumstämmen würden sie eine Hütte errichten und danach eine religiöse Zeremonie abhalten. "Das ist der erste Schritt der Landeroberung, wir nennen ihn die symbolische Besatzung."

Queipul blickt uns durchdringend an, als prüfe er, ob er uns trauen kann. Kurz ist es still. Im Wohnraum der frisch gebauten Hütte kocht seine Frau Mirta auf dem offenen Feuer einen Eintopf aus Mais, Huhn und Kartoffeln. Seine Tochter übt mit der Enkelin am Esstisch Mapudungun, die fast vergessene Sprache der Mapuche. Draußen prasselt der Regen, wie oft um diese Zeit in Temucuicui, 550 Kilometer südlich der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile.

Weshalb wollen Sie das Gebiet erobern?, fragen wir nach. "Es handelt sich um das ursprüngliche Gebiet unseres Volkes", antwortet er. Und wenn die Polizei anrückt, das chilenische Spezialkommando? "Die werden kommen, so wie immer. Mit schweren Waffen. Womöglich vertreiben sie uns. Aber wir kommen zurück. So oft, bis es unser ist. Es geht um 12400 Hektar. Wir zermürben sie. Wie immer. Wie hier."

Hier – damit meint er das Gebiet in der autonomen Gemeinschaft Temucuicui nahe der Kleinstadt Ercilla. Vor zwei Jahren hat er es erobert. Queipul führt hinaus auf eine Lichtung und präsentiert die gewonnenen Ländereien: Schafweiden, Pappelwälder, hügeliges Grasland, eine Kulturlandschaft, die deutsche und Schweizer Auswanderer im 19. Jahrhundert geschaffen haben.

Die Gegend um Ercilla wird zona roja genannt, die Gefahrenzone, weil hier die heftigsten Kämpfe stattfinden zwischen Ureinwohnern, Großgrundbesitzern und dem Staat Chile – der Polizei, genannt carabineros, und dem "Dschungelkommando", einer Sondereinheit, die in Kolumbien im Anti-Guerilla-Kampf ausgebildet wurde.

"Ich habe meine Hütte vor zwei Jahren an diesem strategischen Ort errichtet", sagt Queipul und deutet auf eine Schotterstraße. "Hier kontrolliere ich den Zugang zu unserem eroberten Territorium." Die Lastwagen der Forstunternehmen müssen hier durch, um zu ihren Holzplantagen zu kommen. Die Fahrer bitten um Erlaubnis, aber die Mapuche lassen sie nicht mehr passieren. Sie blockieren die Straßen mit gefällten Bäumen.

So holen sie sich Stück für Stück das nächste Gebiet: 12000 Hektar Nutzwald, Eukalyptus und Kiefern. "Die Bäume fällen nun wir. Das Holz verkaufen nun wir. Meine Hütte wurde aus dem Holz der besetzten Gebiete gebaut", sagt Queipul. Er blickt triumphierend, als erwarte er Anerkennung für die Erfolgsformel, wie man Weiße besiegt, wie man die Conquista zurückdreht – mehr als 500 Jahre blutige Geschichte Lateinamerikas.

Die Eindringlinge müssen die Konsequenzen in Kauf nehmen.

Victor Queipul, 50, ein kleiner stämmiger Mann, hat langes schwarzes Haar, das er manchmal zum Zopf bindet. Er hat drei Kinder und drei Enkel und ist seit mehr als 20 Jahren der höchste Mapuche im Gebiet rund um Ercilla, der Lonko – ihr Anführer.

Erst seit zwei Jahren lebt er in dem territorio recuperado, einem Gebiet, das sie den Weißen mit Gewalt entwendet haben – den huincas, wie er sie abfällig nennt. Vorher betrieb der deutschsprachige Großgrundbesitzer René Urban hier Landwirtschaft, ein autoritär auftretender Mann, für den Queipuls Vater noch hatte arbeiten müssen.

Die Mapuche nahmen sein Land ein, so wie sie viele Gebiete einnehmen: zunächst mit einer symbolischen Eroberung. Wenn die Besitzer nicht freiwillig gehen, töten die Mapuche das Vieh, brennen Felder nieder, auch Gutshöfe. Haben sie die Eigentümer vertrieben, dann übernehmen sie die Kontrolle über das Land. In diesem Stadium befinden sie sich jetzt. "Wir lassen keine Weißen mehr rein."

Und wenn Leute durchfahren?, fragen wir. Immerhin handelt es sich um öffentliche Wege.

"Dann rufen mich die Wachen an, wir haben überall Posten. Die Eindringlinge müssen die Konsequenzen in Kauf nehmen."

Sie brennen die Autos nieder?

Er nickt.

Und wenn wir als Reporter kommen?

"Auch dann. Falls ihr nicht angemeldet seid."

Er grinst nun, aber er meint es ernst.

Tatsächlich sind uns auf der Fahrt von Ercilla nach Temucuicui mehrere rostbraune Autowracks aufgefallen, darunter auch das Fahrzeug eines Kamerateams aus Santiago, das sich nicht angekündigt hatte.

Unnachgiebigkeit gehört zu dieser Strategie der Mapuche, die sie rund um Ercilla seit Jahrzehnten anwenden, verstärkt jedoch in den vergangenen Jahren. Sie nennen sie recuperación und ihre Bewegung "Resistencia Mapuche". Ihre Gegner nennen es Annexion, manche sagen: Terrorismus.

Es ist wie in jedem Konflikt auch ein Krieg der Worte, der Definitionen.

Die Mapuche unterscheiden sich von anderen indigenen Völkern Lateinamerikas, die in erster Linie ihr Territorium verteidigen – ob gegen Holzfäller oder Goldgräber, gegen Bergbau oder Erdölexploration. Sie wollen nicht nur die ansässige Industrie rausdrängen – Papierunternehmen und Kraftwerkbetreiber –, sie wollen auch alle Siedlungsgebiete der prähispanischen Epoche zurückerobern, bis sie ihren eigenen Staat wiederhaben, der keine Zäune kennt, keinen Raubbau an der Natur und keinen Privatbesitz.

Aus ihrer Sicht holen sie sich gestohlenes Land nur zurück. Sie stellen Gerechtigkeit und auch das ökologische Gleichgewicht wieder her und ihren Bund mit den Göttern. Es ist, so sehen sie das, ein Dienst am Planeten.

In jedem Fall ist es der Gegenentwurf zur Wehrlosigkeit der Indigenen, zum unweigerlichen Niedergang, zum "armen Wilden", der die Hilfe der Vereinten Nationen und einer NGO wie "Survival International" braucht.

Die große Frage lautet: Können die Mapuche einen hochbewaffneten Staat besiegen?

Die Fahrt durch das besetzte Territorium führt von Queipuls Kontrollpunkt tiefer hinein in die Hügellandschaft, über Schotterpisten, die man nur in Begleitung von Queipul oder des Mapuche-Anwalts Nelson Miranda befahren sollte. Am Rand tauchen gut ausgebaute Häuser auf, die vor nicht allzu langer Zeit noch ärmliche Hütten waren, und Höfe, die früher Deutschen oder Schweizern gehörten mit Namen wie Urban, Otto oder Hoffmann.

Etwa 120 Mapuche-Familien haben sich in den besetzten Gebieten von Temucuicui angesiedelt. In ganz Chile leben mehr als 1,5 Millionen Mapuche ("Menschen der Erde"), knapp zehn Prozent der Bevölkerung, in Argentinien weitere 200000. Sie gehören damit zu den größten indigenen Völkern Lateinamerikas.

Die Mapuche in den Häusern entlang des Weges erzählen uns Geschichten, die sich ähneln: Wie sie für ihr Land kämpften und oft im Gefängnis landeten aufgrund eines Anti-Terror-Gesetzes, das noch aus Zeiten der Militärdiktatur stammt. Wie sie den Widerstand unbeirrt fortsetzten und nun mehr Land besäßen, dadurch auch mehr Einnahmen hätten, eigene Unternehmen, Busse, Werkstätten.

Sie sind dabei, etwas zu schaffen, wovon viele Idealisten träumen: die Umverteilung von Reichtum, die Neuregelung von Besitzverhältnissen.

Queipul deutet auf die große Flagge über den Hütten, das blau-grün-rote Symbol der Mapuche, das bei den derzeitigen Sozialprotesten gegen die Regierung zum Symbol des Widerstands geworden ist. Er zeigt Fotos seiner Eltern, die während der Diktatur von General Augusto Pinochet in den Jahren 1973 bis 1990 politisch verfolgt wurden. "Sie sind meine Inspiration", sagt er.

Es waren seine Eltern, die in den 1960er Jahren mit anderen den Prozess der recuperación begannen. Sie besiedelten das alte Land ihres Volkes, ermutigt von den Agrarreformen des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende, wurden jedoch 1974 von Pinochets Truppen zurückgeschlagen.

"Die Soldaten haben zwei meiner Geschwister damals fast erhängt", sagt Queipul. "Ich habe es mit ansehen müssen, ich war fünf. Sie knüpften sie an einen Baum, sodass nur die Zehenspitzen den Boden berührten. Sie fragten: Wo hat euer Vater die Waffen versteckt?"

Er muss nun schlucken. Da steht ein traumatisierter Mann.

"Diese Bilder gehen mir nie aus dem Kopf. Als ich Lonko wurde, entschied ich: Mit Weißen werde ich nie verhandeln, nicht mit Bürgermeistern, Gouverneuren, Präsidenten. Ich hole unser Land zurück – mit allen Methoden, die uns zur Verfügung stehen."

Im Juni 2016 wurde Queipul, wie er sagt, selbst ein Opfer der Staatsgewalt. Nach seinen Angaben überfielen etwa 50 Uniformierte sein Haus, verschleppten ihn in den Wald und folterten ihn. "Sie schimpften mich einen Terroristen. Sie drohten damit, mich umzubringen. Erst nach neun Stunden ließen sie mich dann 60 Kilometer entfernt in einem Fluss frei."

Wer an der Entschlossenheit der Mapuche zweifelt, braucht nur die niedergebrannten Häuser in der Region anzusehen, kohlrabenschwarze Gerippe. Bei einem Brandanschlag weiter südlich starben im Jahr 2013 ein aus der Schweiz stammender Großgrundbesitzer und seine Frau, die Luchsingers.

Mapuche haben Siedler umgebracht, wenden wir an dieser Stelle ein.

"Die meisten Opfer gibt es auf unserer Seite", antwortet Queipul. "Auf Luchsingers Farm wurde vorher ein Mapuche mit einer Maschinenpistole erschossen."

Warum brennen sie bewusst Farmen nieder?

"Das Feuer ist unser bester Alliierter."

Es ist Gewalt.

"Ich will ganz ehrlich sein: Das gehört dazu."

Sie nehmen Todesopfer in Kauf?

"Wir verüben keine Morde. Wir lieben das Leben. Wir zerstören nur Materielles."

Wieder entsteht eine lange Pause, und diesmal kommt das Gespräch an ein Ende. Es ist der neuralgische Punkt, die entscheidende Frage:

Wenn nichts anderes hilft, ist Gewalt dann angemessen, um altes Unrecht zu vergelten?

Selbst das Spielzeug meiner Tochter haben sie verbrannt.

René Urban, der Besitzer der Gebiete, ein schlanker Mann von 75 Jahren mit dichtem, weißem Haar, steckt die Hände in die Taschen und steht da wie eine Säule. Das Land hat er von seinem Vater geerbt, der einst aus der Schweiz auswanderte – zu einer Zeit, als Chile in Europa händeringend nach Bauern suchte, die das von den Mapuche frisch annektierte Land bewirtschafteten.

40 Hektar bekam jeder Siedler, und zusätzlich Land für jeden Sohn und jede Tochter. Viele Ankömmlinge nutzten die lockeren Bestimmungen, um die Grundstücksgrenzen alsbald zu erweitern. Die Mapuche speisten sie in einer "Barmherzigkeitsaktion" mit 50 Hektar für zehn Familien ab – zu wenig Land, um davon leben zu können. Hatten die Indigenen Schulden bei den Europäern, etwa weil sie von ihnen Saaten und Nahrungsmittel kauften, mussten sie diese in Gestalt von Land an ihre "Herren" abzahlen.

Die Urbans lebten sich gut in Chile ein und kauften viel Land hinzu, sie hielten Vieh und bauten Kartoffeln an, Raps und Weizen. Sie trugen zur Versorgung Chiles bei und stellten lokale Arbeiter zu Billiglöhnen ein, darunter auch Mapuche.

René Urban lebt heute am Rand der Stadt Ercilla, des Zentrums des indigenen Widerstands, in einer Villa, die er zu einer Festung umbauen ließ. Dichtmaschige Metallgitter sichern die Fenster. An der Hofeinfahrt wachen zwei uniformierte Bodyguards mit schusssicheren Westen und Schnellfeuerwaffen. Die Staatsanwaltschaft hat Personenschutz für Urban angeordnet, und die chilenische Polizei – carabineros – stellt sie ihm zur Seite. Ein Schäferhund wacht vor der Tür. Daneben befindet sich ein großer Tank voll Wasser, um im Notfall die Flammen zu löschen. 260 Farmer in der Region leben angeblich mit Polizeischutz.

Urban bezeichnet sich als Chilenen deutsch-schweizerischer Abstammung, er ist stolz darauf, noch nie geraucht zu haben, sein Leben lang war er Sportler, immer fleißig – "nicht wie andere, die nur vom Staat und von der Gewalt leben." Es ist klar, wen er meint.

Er streckt uns seine Hände entgegen, dunkel von der Feldarbeit, der Dreck scheint mit der Haut verwachsen. Die Hände eines Arbeiters, dabei ist er ein Großgrundbesitzer.

Ein Mann der Erde. Wie Queipul.

René Urban will eigentlich nicht reden, weil er Reporter nicht mag, "und ich will kein Öl in die Flammen gießen, ich will nur noch Frieden", sagt er.

Das steht als Aufkleber auf seinem Geländewagen: "Paz en la Araucanía." Frieden in Araukanien, so heißt die Region. Es ist aber auch eine Anspielung: "Pazifizierung Araukaniens" war der Deckname für die Militärinvasion in den 1860ern, durch die der Staat Chile den Mapuche das fruchtbare Land entriss. Es war nach 300 Jahren Widerstand der erste Triumph im Kampf gegen die Ureinwohner.

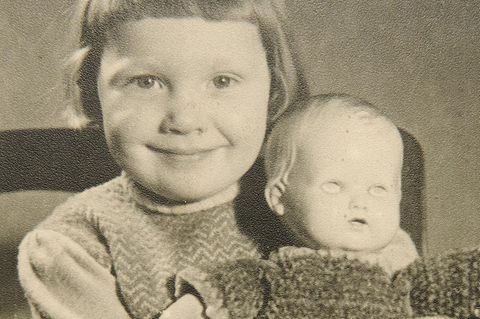

Irgendwann spricht Urban doch. Es ist der Konflikt seines Lebens, in seinen Augen ein Krieg. "Es gab 250 Attentate auf mich", sagt er mit stockender Stimme, eine Zahl, die nicht verifizierbar ist. Er schaut einen jetzt ebenso herausfordernd an wie Víctor Queipul. "Ich habe alles verloren, Farmen, Tiere – die Mapuche schrecken vor nichts zurück", sagt Urban. "Selbst das Spielzeug meiner Tochter haben sie verbrannt, die Puppen, die sie liebte." Er schluchzt, er zittert. Die vergangenen Jahre habe er in Todesangst verbracht, mit dem Wissen, dass sein Haus jede Minute in Flammen aufgehen kann. Da steht ein traumatisierter Mann. Wie Queipul.

"Sie fackeln sogar Kirchen ab", fährt Urban fort.

Auch das ist vermutlich wahr. Die katholische Kirche San Judas Tadeo in Ercilla wurde im Dezember 2016 niedergebrannt.

"Und zerstören Schulen."

Wenige Tage vor unserer Ankunft, mitten während der Unruhen, wurde die Schule von Ercilla teilweise zerstört. Das Gesundheitszentrum wurde ebenfalls beschädigt.

"Es ist mein Land", sagt René Urban emphatisch.

Aber ursprünglich war es das Land der Mapuche, werfen wir ein. Vor der Ankunft der Europäer.

"Ich stehe im Grundbuch. Ich habe es rechtmäßig erworben. Die Mapuche haben es sich mit Gewalt geholt."

Der Staat konnte Sie nicht schützen?

"Der Staat ist eingeknickt. Er hat es mir abgekauft und an sie weitergegeben."

In Urbans Gesicht stehen Wut, Angst, Verzweiflung geschrieben, das halbe Repertoire menschlichen Empfindens.

Ihm wurde Unrecht angetan, so wie vorher den Mapuche Unrecht angetan wurde. Er wurde mit Gewalt enteignet, nicht anders als die Indigenen vor 160 Jahren. Er verlor sein Land ausgerechnet an Queipul, dessen Vorfahren es an ihn verloren hatten.

Es ist nicht nur ein Epos des Widerstands. Es ist auch ein Familiendrama.

Nur massakriert wurde Urban nicht. Aus seiner Sicht: bisher nicht. "Meine Frau ist krank, ich pflege sie. Meine Kinder wollen mit der Landwirtschaft nichts zu tun haben. Sie haben alle eine gute Ausbildung." Ihm sind nur noch ein paar Felder im Umkreis geblieben, er baut Raps an. Er will nicht verbittert sein und ist es doch.

Und noch immer rechnet er mit dem Tod, jeden Tag, jede Nacht. "Die Mapuche geben sich nicht damit zufrieden", sagt er. "Sie wollen alles vernichten."

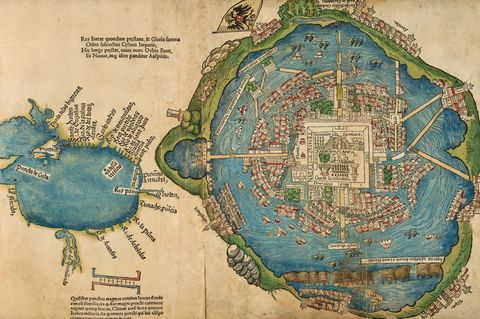

Mehr als fünf Jahrhunderte reicht der Widerstand der Mapuche zurück, schon die Inkas scheiterten daran, ihr Gebiet ganz einzunehmen. 300 Jahre lang widersetzten sie sich auch den Spaniern mit großem Erfolg. Die Conquistadoren schafften es nur bis zum Fluss Bío Bío und mussten 1641 nach vielen Niederlagen die Autonomie der indigenen Nation anerkennen, einmalig in der Geschichte Südamerikas.

Erst im Jahr 1883 gelang es dem chilenischen Staat, die Mapuche im Zuge der "Befriedung Araukaniens" gewaltsam zu unterwerfen; viele Millionen Hektar Land wurden ihnen weggenommen, der größte Raub der chilenischen Geschichte. Die Regierung sperrte sie in kleine Reservate, die comunidades. Zahlreiche Mapuche verarmten oder wanderten in die Städte ab.

Unter Präsident Salvador Allende und dank seiner Landreform verbesserte sich die Situation der Indigenen zwar, doch sein Nachfolger Augusto Pinochet, der General, machte die Enteignungen von Großgrundbesitzern schnell wieder rückgängig. Sein Motto lautete: "Es gibt keine Ureinwohner. Wir sind alle Chilenen."

Der Despot ließ einige Gebiete künstlich fluten und überließ den Rest Großgrundbesitzern und Forstunternehmen, darunter seinem Schwiegersohn Julio Ponce Lerou, bis heute einer der reichsten Männer Lateinamerikas.

Erst nach Pinochets Abwahl im Jahr 1989 erwachte das Selbstbewusstsein der Mapuche wieder – und auch die Erinnerung an die erfolgreiche Widerstandstaktik der Vorfahren. So ist der sogenannte Conflicto Mapuche in den vergangenen Jahren zunehmend eskaliert: 2016 schossen carabineros dem am Boden liegenden 17-jährigen Mapuche Brandon Huentecol eine Schrotladung in den Rücken, worauf die Eltern, bis dahin unpolitisch, mit einer Landinvasion antworteten.

2018 wurde der Aktivist Camilo Catrillanca auf einem Traktor sitzend von carabineros erschossen. Anschließend setzten Mapuche Häuser und Wälder in Flammen.

Sie operieren gemäß ihrem Manifest, Punkt 7: "Kein Angriff gegen unser Volk bleibt ohne Antwort."

Mehr als ein Dutzend Menschen wurden in den vergangenen Jahren umgebracht – unter Einsatz scharfer Waffen auf beiden Seiten. Diejenigen der Mapuche kämen aus Venezuela und Kuba, behauptet die Regierung. Die Mapuche wiederum prangern die Militärhilfe der USA für den chilenischen Staat an.

Manchmal klingt es wie im Kalten Krieg.

Die Zentrale der carabineros von Ercilla befindet sich in einem Flachbau am Ortseingang, der an einen Kriegsschauplatz erinnert. Hohe Betonplatten mit Dutzenden Einschusslöchern umgeben ihn. Die Straße davor ist abgesperrt, zwei Panzerfahrzeuge sollen weiteren Schutz bieten.

Es sind Festungen, wie man sie eher aus Afghanistan kennt.

"Pacos fuera" steht auf den Mauern und an zahlreichen Wänden der Stadt. Polizei raus.

Der Kommandant, ein junger Leutnant, der seinen Namen nicht nennen darf, führt durch die Wache und zeigt uns die Löcher. "Selbst bis hier in die Holzwände drangen die Schüsse", sagt er und scheint selbst zu staunen angesichts der Kühnheit seiner Gegner. "Und schauen Sie sich die durchsiebten Polizeiwagen an", sagt er fast hilflos beim Blick durchs Fenster.

Er repräsentiert die Macht des Staates in Ercilla.

In einem Vorraum formieren sich Polizisten unter lautem Gestampfe für eine Patrouille, aber sie gehen, so gibt der Kommandant zu, nicht mehr in die Gebiete der Mapuche – aus Angst, in Hinterhalte zu geraten. Sogar Krankenwagen würden die radikalen Mapuche anzünden, auch Kirchen, Schulen, jedes Symbol staatlicher Präsenz. Nur die Feuerwehr lassen sie passieren. Es werde wieder den ganzen Sommer über brennen, befürchtet er.

Besonders schwer sei es in diesen Zeiten, gibt er zu. Er meint die Sozialproteste im ganzen Land. Die carabineros sind überfordert, sie hetzen von einem Einsatz zum anderen, von einer Demonstration zur Plünderung eines Supermarkts, von Bränden in U-Bahn-Stationen zu Autobahnblockaden.

Sie haben es nicht mehr nur mit den Mapuche zu tun, sondern mit großen Teilen eines wütenden Volkes.

Dazu kommt: Den carabineros werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, Folter, gezielte Schüsse auf Demonstranten, auch Morde wie der an dem Aktivisten Camilo Catrillanca.

Der Leutnant sucht nach Worten. Es seien Versehen gewesen, verteidigt er seine Leute. Er wirkt, als käme er frisch von der Akademie. Seine Stimme ist zaghaft, die Gesichtshaut rosig. Hinter ihm an der Wand prangt groß das Motto der carabineros von Chile: "Ordnung und Vaterland." Beides ist gerade weit entfernt.

Eine Lösung für den Konflikt sieht der Leutnant nicht. Es gibt Versuche des Staates, die Indigenen durch Landrückgaben zu besänftigen. Mit anderen Mapuche wiederum laufen lukrative Verträge, die eine industrielle Nutzung ihres Gebiets zulassen. Die Mapuche gehören zu Clans, und die sind sich untereinander oft nicht einig. Dazu haben viele Großgrundbesitzer den Glauben an den Staat verloren und bedienen sich sicarios, um das Terrain zu verteidigen: Auftragskillern.

"Wir stecken dazwischen", sagt der Leutnant, und es klingt resigniert. "Fahren Sie bloß nicht zu tief in die Gebiete", warnt er zum Abschied. "Die brennen Ihren Wagen ab. Die lassen Sie rein, aber dann fällen sie einen Baum und blockieren den Weg zurück."

Die Mapuche verwenden die Strategie Che Guevaras.

Ursprünglich erstreckte sich das Gebiet der Mapuche mehr als 1000 Kilometer weit vom Río Choapa im Norden bis zur Insel Chiloé in Patagonien und über die Anden hinweg nach Argentinien. Die Fahrt durch die Region führt heute entlang eingezäunter riesiger Plantagen von Kiefern und Eukalyptus. Sie sind in den Händen zweier Forstkonzerne, Mininco und Arauco, die zu den größten in Südamerika gehören. Ein einziger Unternehmer, Anacleto Angelini, Miteigentümer von Arauco, besaß zu Lebzeiten mehr Land als alle Mapuche zusammen.

Vor der Regionshauptstadt Temuco, gleichzeitig das Zentrum der Mapuche und der Deutsch-Chilenen, ist plötzlich die Autobahn blockiert. Reifen brennen, dichte Rauchsäulen steigen auf. Die carabineros setzen Wasserwerfer und Tränengas ein, sie jagen maskierte junge Mapuche zwischen den Autos und die Böschungen hinunter. Erst nach mehreren Stunden ist die Autobahn geräumt. Zehn Kilometer weiter jedoch zünden Jugendliche die nächsten Reifen an und legen so die Hauptverkehrsader in Richtung Süden lahm.

Wie schon ihre Eltern und Vorfahren wenden die Jugendlichen eine Guerillataktik an, sie betreiben ein Katz-und-Maus-Spiel mit den carabineros: Attackiere an vielen Fronten. Zermürbe den Gegner.

Der Rechtsanwalt der Mapuche, Nelson Miranda, bezeichnet den Konflikt als "low-intensity war". "Die Mapuche verwenden die Strategie Che Guevaras: Attackiere stets den schwächsten Punkt deiner Gegner. Gleichzeitig erinnert sie an die Methode der Vietcong: am Tag Bauer, am Abend Kämpfer."

Chile durchlebt gerade eine Zeit großer Unruhen, in der sich fast das ganze Land erhebt. Was als ein Aufstand der Studenten gegen Fahrpreiserhöhungen der Metro begann, weitete sich aus zu Protesten, die sich, teils auch mit Gewalt, gegen die soziale Ungleichheit im Land richten. Kaum eine Flagge sieht man auf den Demonstrationen so häufig wie die der Mapuche – und das ist eine bemerkenswerte Wendung: Zum ersten Mal in der Geschichte kommen Chilenen und Mapuche zusammen. Gemeinsam lehnen sie ein System ab, in dem einigen Millionären fast alles gehört und der großen Mehrheit nichts. Sie fragen: Wie kann es sein, dass sieben Familien das ganze Land besitzen? Und was bleibt für die Ärmsten, die Mapuche, die ursprünglichen Besitzer?

Es ist wie ein neuer Blick auf einen Staat, der vielen als Musterbeispiel für Ordnung und Stabilität galt, als ruhmreiche Ausnahme auf diesem Chaos- Kontinent.

Die massiven Proteste haben Erfolg. Die Regierung des konservativen Präsidenten Sebastián Piñera – der vollmundig verkündet hatte: "Wir sind im Krieg" – musste bereits zahlreiche Zugeständnisse machen: bei der Rentenpolitik, dem Mindestlohn, der Verfassungsänderung.

Die unbequeme Frage ist: Hätte die Regierung auch bei friedlichen Protesten Konzessionen gemacht? Hat die Gewalt geholfen, die Zermürbung – das Originalrezept der Mapuche?

Das Symbol für die spirituelle Wiedergeburt der Mapuche ist die Machi Millaray Huichalaf, eine Schamanin. Sie trägt ein lilafarbenes Kopftuch, einen knielangen Rock und eine Jacke aus Schafwolle. Am Dachbalken ihrer Holzhütte hängen getrocknete Kräuterbündel, in denen sich der Dampf von Matetee verfängt. Wenn sie sich bewegt, klappert der Silberschmuck an ihrem Hals und an ihren Ohren, und Millaray Huichalaf bewegt sich viel.

Die Machi ist eine der höchsten Instanzen des indigenen Volkes. Sie ist erst 31, aber schon seit neun Jahren das geistige Oberhaupt der Mapuche im Süden der Region Araukanien, die Heilerin und Hellseherin – und eine Widerstandskämpferin.

"Alle vier Generationen wächst in einer der Familien eine neue Machi heran", erklärt sie. "Meine Ururgroßmutter war eine. Jetzt bin ich da."

Huichalaf tritt aus ihrer Hütte hinaus in eine liebliche Landschaft, die auch im Allgäu liegen könnte. In der Ferne leuchten schneebedeckte Vulkangipfel und stahlblaue Seen. Sie sammelt Kräuter und Blüten der autochthonen Pflanzen, von Zimtbäumen und Andentannen – aber nichts von Eichen und Kiefern und was die Europäer sonst so anpflanzten. In den Augen der Mapuche ist ein Baum keine Ware, sondern ein Bruder. Die Machi stellt Salben her, behandelt Krankheiten und besteigt Kultpfähle, um die Anweisungen der Götter zu empfangen, vor allem von Ngenechén, dem Schöpfer der Erde.

Jetzt blickt sie gen Himmel und betet zusammen mit einer kleinen Gruppe von Jüngerinnen: Dass die huincas endlich gehen mögen. Dass die Erde zu den Mapuche zurückkehre. Und dass das geplante Kraftwerk der Norweger zerstört werde.

Sie meint das norwegische Unternehmen Statkraft, das ein Wasserkraftwerk am Río Pilmaiquen errichtet – genau dort, wo die Seelen der verstorbenen Mapuche über den Fluss in den Himmel steigen.

Die simple Frage der Machi lautet: Was wollen reiche Norweger 13000 Kilometer entfernt von ihrer Heimat mit dem Wasser der armen Mapuche? Was ist das für eine verrückte Welt?

Es klingt wie eine Kernfrage der Globalisierung.

Huichalaf hat eine Langzeitstrategie für den Sieg, für die Befreiung ihres Volkes, wie sie es nennt. Die reconquista, davon ist sie überzeugt, muss einhergehen mit einem spirituellen Erwachen. Mit der Wiederentdeckung von Heilpflanzen. Der Rückkehr zur ruka, der ursprünglichen Behausung aus Stroh. Zur Kollektivwirtschaft, zur Sprache, zur Erde, zur Besiedlung neuer Gebiete. "In der Stadt kann man kein Mapuche sein", sagt sie, obwohl allein in Santiago mehr als 600000 Mapuche leben.

"Nicht wahr?", fragt sie ihre 11-jährige Tochter.

Die Tochter, gut eingepackt in dicke Kleidung, nickt. Es ist kalt in der Hütte, auf dem Herd köchelt ein Heiltrank. Auch sie lernt mit ihrer Mutter Mapudungun, die alte Sprache. Auch sie beteiligt sich schon an Landbesetzungen. Sie haben sich für eine Rückkehr in die Vergangenheit entschieden und gegen den westlichen Weg des Privateigentums, der Smartphones.

Die Machi setzt ganz auf die Jugend. Sie will die Kinder von klein auf an die Erde und die Götter binden, die alten Werte vermitteln, vor allem Mut und Widerstand. "Die Jungen haben nicht mehr die Angst wie die Alten in der Diktatur. Sie wollen das Unrecht rächen. Meine Aufgabe ist es, die nächsten vier Generationen kulturell zu entwickeln."

Huichalaf spricht energisch, beinahe autoritär, nicht anders als der Lonko Queipul oder der Großgrundbesitzer Urban. Es gibt in ihrer Vision keinen Raum für Kompromisse. Für Koexistenz. Für Norweger. Oder für Deutsche, auch wenn die seit hundert Jahren hier leben. Und für einen Moment liegt in der Radikalität ein Hauch von Fremdenfeindlichkeit.

Ihre Vision? Ein eigener Staat, ethnisch homogen. Sie kommt mit Landeroberungen von Süden und der Lonko Queipul von Norden. Die Machis bringen die Spiritualität und die Lonkos das militärische Know-how. So haben sie im Laufe der vergangenen Jahre gemeinsam schon mehr als 200000 Hektar gewonnen.

Wie könnte das aussehen? Eine Provinz mit einer gewissen Autonomie? Wie Katalonien? "Nein", sagt sie. "Ein eigener Staat."

Pablo E. Piovano begleitet den Aufstand der Mapuche seit vielen Jahren fotografisch. 2024 wurde er für diese Arbeit mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet. Reporter Jan Christoph Wiechmann hat für GEO unter anderem über den Kampf der Sarayaku für ihre Autonomie im Amazonas-Regenwald berichtet.