Jedem Kind, aber auch vielen Erwachsenen, stellen sich beim Betrachten der Welt um sich herum ähnliche Fragen: Warum etwa steigt heiße Luft auf, wieso plätschert der Bach, weshalb kann man an kalten Tagen seinen Atem sehen, und weswegen blitzt es bei Gewitter? Und eben auch:

Warum ist der Himmel blau?

Wenn sich an einem schönen Sommertag das Blau des Himmels von einer Seite des Horizonts bis zur anderen wölbt, dann hebt das unsere Stimmung. Die Färbung des Firmaments erscheint uns so selbstverständlich, dass wir uns gar nicht wundern. Und doch sollten wir das tun. Denn eigentlich ist es nur die weiße Sonne, die den Tag erhellt – nirgendwo existiert eine blaue Lichtquelle.

Dass uns der irdische Himmel dennoch blau erscheint, hängt mit der Erdatmosphäre zusammen. Und mit der Art, wie Lichtstrahlen und die Gasteilchen der Lufthülle miteinander agieren.

Licht besteht aus elektromagnetischen Wellen, die unterschiedliche Längen haben und die für uns sichtbar sind. Manche sind langwellig – ähnlich wie Meereswellen, bei denen Wellenberg auf Wellenberg in weitem Abstand folgt. Andere sind kurzwellig, vergleichbar den schnell aufeinanderfolgenden Wellen, die eine Böe auf einem Teich aufwirft.

Die Wellenlänge entscheidet darüber, welche Farbe unsere Augen wahrnehmen. Langwellige Lichtstrahlen erscheinen uns als rot, etwas kürzere Wellen als orangefarben, dann folgen gelb, grün und blau. Treten alle Wellenlängen als Gemisch auf, empfinden wir das Licht als weiß. So wie das Sonnenlicht in seiner puren Form.

Vor 2,5 Milliarden Jahren leuchtete der Himmel in grellem Orange

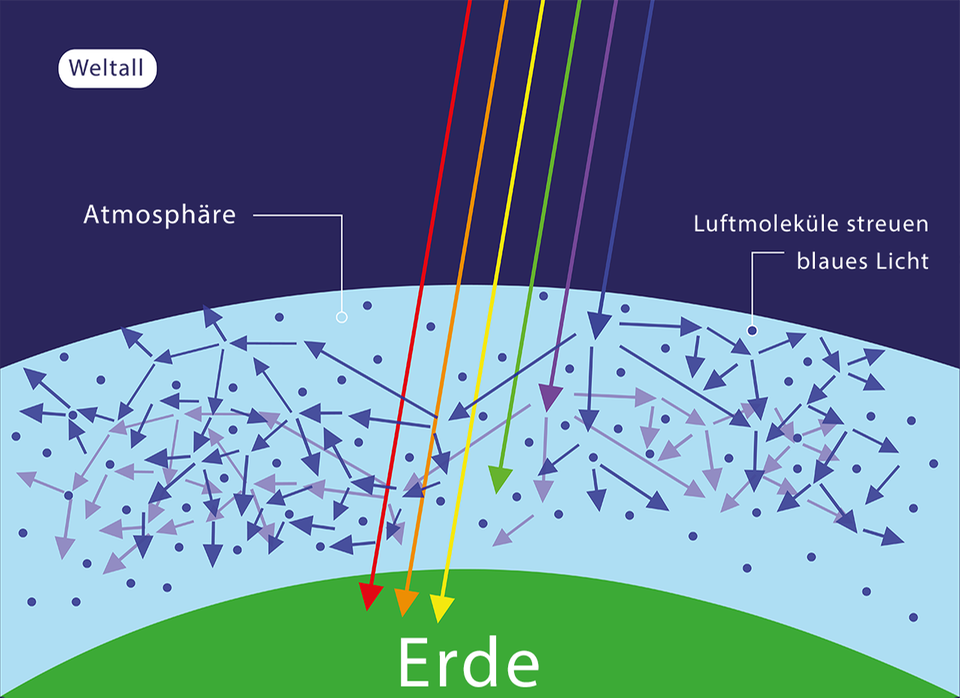

Auf dem Weg zur Erdoberfläche stößt dieses weiße Sonnenlicht auf die Teilchen der Erdatmosphäre – auf Gasmoleküle wie Sauerstoff und Stickstoff sowie unter anderem auf Staubkörner. Gelegentlich kollidiert eine Lichtwelle auf ihrem Weg mit einem dieser Teilchen. Dann wird sie aus der Bahn geworfen, verändert ihre Richtung. Physiker sagen, das Licht wird „gestreut“.

Diese Kollisionen verlaufen allerdings auf eine äußerst komplizierte Weise. So haben blaue Lichtstrahlen kürzere Wellenlängen und schwingen häufiger pro Sekunde. Sie reagieren daher öfter mit den winzigen Atmosphärenteilchen als die langwelligen roten Lichtstrahlen – und werden weitaus häufiger abgelenkt.

Auf diese Weise werden blaue Strahlen also manchmal aus der Bahn geworfen, sie bewegen sich dann in neue Richtungen fort, treffen erneut auf Atmosphärenteilchen, werden wiederum abgelenkt – und so weiter.

Die „gestreuten“ blauen Lichtwellen verbreiten sich so im Zickzack über das gesamte Firmament und gelangen schließlich über viele Umwege zum Erdboden. Sie kommen nun nicht mehr direkt von der Sonne, sondern gelangen aus völlig anderen Richtungen ins Auge des Betrachters und geben so dem Himmel seine blaue Farbe.

Der größere Teil des Lichts erreicht unsere Augen jedoch ungestreut. Deshalb erscheint die Sonne weiß – solange sie hoch am Himmel steht.

Das ändert sich bei einem Sonnenuntergang oder -aufgang. Weil unser Zentralgestirn dann tief am Horizont steht, müssen seine Strahlen länger durch die Atmosphäre reisen als zu den anderen Tageszeiten. Auf den langen Strecken der Morgen-und Abendstunden wird dann fast das gesamte kurzwellige blaue Licht herausgestreut, sodass nur noch langwelliges Rot und Orange beim Betrachter ankommen. Dadurch erklären sich die Rottöne der dämmernden Sonne.

Die uns vertraute Tönung des Himmels hat es allerdings nicht immer gegeben. Bis vor 2,5 Milliarden Jahren enthielt die Atmosphäre der Erde vermutlich sehr viel Methan.

Damals hätte die Frage daher lauten müssen: „Warum ist der Himmel orangefarben?“