Das Festival der Jungfrauen

Sie hat den sanftesten Blick und die reinste Stimme, sie hat beim Tanzen die größte Anmut gezeigt, und doch bahnt sich Streit an, ob der 19-jährigen Tibile Fadipe der Titel der schönsten Jungfrau der Stadt gebührt. Tibile trägt das falsche Kleid. Die Jury, die sich auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums von Ogori berät, besteht aus zwei einheimischen Frauen und einem auswärtigen Mann - Joseph Atoyebi. Er fühlt sich überfordert und ist ratlos: Von der Kleidervorschrift hört er in diesen Minuten zum ersten Mal. Atoyebi fragt sich: Worauf kommt es hier eigentlich an? Warum ist das Kleid so wichtig?

Das Festival der Jungfrauen

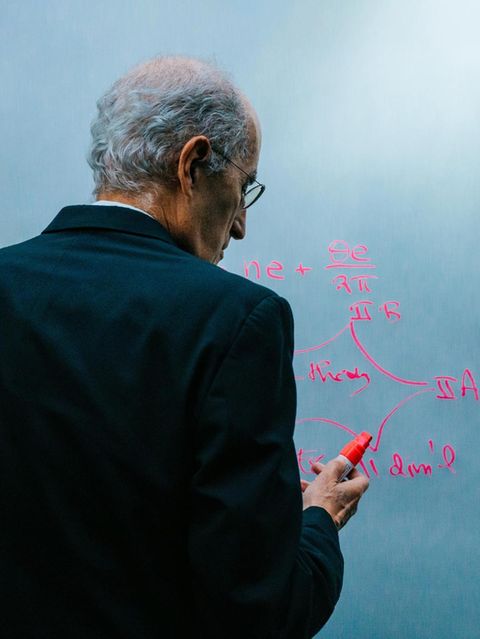

Schon der Ruf in die Jury beim Ovia-Osese-Festival hat ihn überrascht. Gewöhnlich nimmt er nur die Rolle des Beobachters ein, des Zuhörers. Er sammelt Dialoge, Lieder, Geschichten, um sie dann in Sätze zu zerlegen, die Sätze in Wörter zu gliedern und die Wörter in Morpheme und Phoneme. Eine abstrakte sprachwissenschaftliche Arbeit. Ovia Osese, das jährliche Festival der Jungfrauen, ist für Atoyebi vor allem eine Gelegenheit, seinen Datenbestand aufzustocken für seine Doktorarbeit über die Sprache der Okuro in Nigeria. Eine der noch unerforschten Sprachen der Welt. Dafür hat man ihn trainiert, in Deutschland, am mehr als 4500 Kilometer entfernten Max-Planck-Institutfür evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

Jede Kultur und Sprache ist einzigartig

Linguisten nähern sich einer unbeschriebenen Sprache nach einem standardisierten Verfahren. Mit Listen von Wörtern etwa, die wahrscheinlich in allen Sprachen der Welt vorkommen - Vater, Mutter, Kind. Doch auf einen speziellen Moment wie diesen beim Ovia-Osese-Festival in einem abgelegenen Ort namens Ogori in Nigeria hat Joseph Atoyebi niemand vorbereitet: Wenn die Zeit des Beobachtens vorbei ist. Wenn ein Linguist beginnt, ein Mitspieler in der Geschichte einer fremden Kultur zu werden, für die es keinen standardisierten Fragebogen gibt - weil jede Kultur und Sprache einzigartig ist.

Ogori ist ein Flecken von überschaubarer Größe, ein viertelstündiger Fußmarsch trennt das Gemeindezentrum von Atoyebis Unterkunft, dem "Meka Guest House", einem einstöckigen Bau in einer Seitenstraße. Das Festival hat am Morgen um zehn Uhr mit dem Singen der nigerianischen Nationalhymne begonnen, anschließend heben die Zuschauer zur Hymne ihrer Gemeinde an. "Wohin es mich im Leben auch verschlägt", heißt es darin auf Oko, "ich werde niemals meine Heimat vergessen: Ogori."

Auf Anhieb ist schwer zu sagen, was Ogori für seine rund 20.000 Bürger so unvergesslich machen könnte. Gewiss nicht sein Gemeindezentrum. Ein Rohbau. Seit Jahren ruhen die Arbeiten. Die Eisenfenster haben bereits Rost angesetzt, das Dach fehlt. Der Rest der Kleinstadt sieht kaum besser aus. Bauruinen, Müllhaufen, dazwischen hungrige Ziegen. Folgt man der staubigen Straße, die aus Ogori hinausführt, stößt man nach wenigen Kilometern auf das nächste Dorf, die nächsten halb fertigen Hütten, mehr Müll und mehr Ziegen. Nur Oko wird man dort nicht hören, und keine zweite Region in Nigeria finden, in der man Ovia Osese feiert.

Die Zahl der Grußworte entscheidet über die Bedeutung eines Ereignisses

Wie jedes Jahr haben sich Tausende von Zuschauern auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums versammelt. Vorn, in den ersten Reihen, sitzen die Oberen des Dorfes in zerschlissenen Sesseln und Sofas und trinken Palmwein aus Kokosnussschalen - der Tag wird heiß werden. Und lang. Für die fünf, sechs Stunden vor dem Auftritt der Jungfrauen sieht das Festprogramm neben Tänzen und Aufmärschen zahlreicher Traditionsgruppen vor allem eines vor: Reden. Der Schirmherr, der lokale Kulturbeauftragte, der Gouverneur des Bundesstaates Kogi, ein muslimischer Geistlicher, ein christlicher, verschiedene Ehrengäste: An der Zahl der Grußworte misst sich in Afrika die Bedeutung eines Ereignisses.

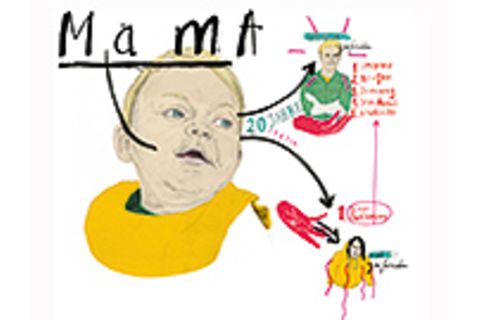

Die Schwelle zum Leben als Frau

Das Festival markiert für die Mädchen in Ogori die Schwelle zum Leben als Frau. Bis zu der Feier müssen sie Jungfrauen sein; früher gingen sie bald nach dem Fest die Ehe ein. Die meisten der diesjährigen Teilnehmerinnen erzählen, sie wollten zunächst weiter die Schule besuchen, vielleicht studieren. Für die Eltern verkörpern sich, heute wie gestern, in den heranwachsenden Töchtern die Hoffnungen - und die Ängste. Eine Schwangerschaft vor der Ovia-Osese-Feier, das bedeutet in Ogori noch immer Schande; und freizügiger Sex birgt inzwischen auch in diesem Winkel Afrikas das Risiko einer HIV-Infektion. Schützen könnten natürlich auch Kondome, aber das ist eine sehr deutsche Sicht der Dinge.

Ihre Töchter am Fest teilnehmen zu sehen, daraus beziehen die Menschen in Ogori ihren Stolz und ihr Glück. Ovia Osese zu feiern ist ein Symbol. Ein Symbol wofür? "Wollen Sie sich eine Weile in Ogori mit dem Oko beschäftigen?", hat ihn sein Professor an der Universität von Ibadan gefragt, wo der gebürtige Nigerianer Joseph Atoyebi damals Linguistik studierte.

Über 400 Sprachen gibt es Nigeria

Aus der Weile sind Jahre geworden, und Atoyebi erhält für seine Forschungen mittlerweile ein Stipendium aus Leipzig. Anfangs hat sich der Nigerianer in Ogori wie ein Ausländer im eigenen Land gefühlt. Redeten die Leute Oko, verstand der Yoruba-Sprecher Atoyebi kein einziges Wort. Oko ist eine von über 400 Sprachen in Nigeria, eine von mehr als 6000 weltweit. Unter diesen ist nur etwa jede dritte so gut erforscht wie die deutsche. Bei einem weiteren Drittel weiß man um die Grundzüge der Grammatik und einen Großteil des Vokabulars. Von den verbleibenden gut 2000 Sprachen aber ist wenig mehr bekannt als ihre bloße Existenz. In diese Kategorie fällt das Oko. Es gibt weder ein Wörterbuch, in dem man Oko-Begriffe nachschlagen könnte, noch eine Grammatik mit den Regeln, denen diese Sprache gehorcht. Und es gab niemanden, der auch nur ihr Alphabet hätte aufsagen können.

Bis Joseph Atoyebi kam. Dem linguistisch geschulten Fremden fiel es leicht, ein Gefühl für die Laute, den Klang und die Melodie der Sprache zu erlangen. Oko ist - wie Chinesisch oder Atoyebis Muttersprache Yoruba - eine Tonsprache. Feinste Abweichungen in der Höhe eines Lautes verändern die Bedeutung eines Wortes. Die Buchstabenfolge E-B-A zum Beispiel kann "Danke" heißen. Aber auch "Essen" oder "Brüste", je nach Sprachmelodie. Wer nicht mit einer Tonsprache aufgewachsen ist, kann die Nuancen weder auf Anhieb hören noch wiedergeben - und sollte wohl besser vermeiden, sich auf Oko zu bedanken.

Die Laute des Oko aufzunehmen und in Zeichen umzusetzen, das ist die Aufgabe, der sich Atoyebi seit nunmehr vier Jahren stellt - und die ihn noch lange beschäftigen wird. Fragt man Atoyebi, weshalb er so viel Aufwand betreibe für eine Sprache, die so wenige Leute sprechen, schüttelt er den Kopf. Was für eine Frage. "Das ist Wissenschaft, reine Wissenschaft. Und ..." Atoyebi überlegt kurz. Er will nicht gönnerhaft klingen, sondern eine Selbstverständlichkeit ausdrücken. "Ich möchte den Menschen hier auch etwas geben. Ein Wörterbuch und eine Grammatik ihrer Sprache. Das ist meine Art, Danke zu sagen."

Das geheime Innenleben des Oko

Wenn es einen Menschen in Ogori gibt, der dieses Geschenk zu schätzen weiß, dann Peter Okunola. Er ist der Erste, der morgens an Atoyebis Seite auftaucht, der Letzte, der von ihr weicht. "Meinen Bruder" nennt Okunola, 35, den ein Jahr jüngeren Atoyebi. Dem Aussehen nach könnten die Männer tatsächlich Geschwister sein. Beide sind groß, schlank, beide tragen das Haar kurz geschoren. Peter Okunola wohnt mit seiner Frau Bunmi und seinen beiden Kindern keine zwei Minuten vom Meka Guest House entfernt. Der Sohn, fünf, und die Tochter, drei Jahre alt, tragen Oko-Namen. Oso heißt der Junge, das bedeutet Licht, und das Mädchen wird Aron gerufen, Reichtum. Okunola hat darauf bestanden, dass Bunmi, die nicht aus Ogori stammt, Oko lernt. "Ich liebe meine Sprache": Diesen Satz sagt Okunola, wann immer ihm die Gelegenheit passend scheint. Es ist bereits einige Zeit her, dass er das geheime Innenleben seiner Sprache auf eigene Faust ergründen wollte. Er begann, ein Wörterverzeichnis zu erstellen, und zugleich, das Neue Testament ins Oko zu übertragen.

Der Laienprediger war nahe daran, an der Aufgabe zu verzweifeln. Über die Sprachsituation in Ogori hat er den Vergleich mit dem Autofahren geprägt. Fahren, sagt Okunola, könne in Ogori jeder. Aber mit der Mechanik, dem Innenleben, kenne sich hier leider niemand aus. "Aber dann hat Gott Joseph geschickt, damit er mir hilft." Sie sind ein seltsames Gespann: Atoyebi, gewandt, kontaktfreudig, der lässige Musikertyp. Okunola, der etwas hölzerne Lehrersohn, der stets noch sein Hemd nachbügelt, bevor er das Haus verlässt. Gemeinsam bieten sie mittlerweile in Ogori einen Oko-Kurs an: Erwachsene Menschen, darunter hohe Würdenträger, die ihr ganzes Leben lang Oko gesprochen haben, lernen dort, ihre Sprache zu buchstabieren. Träumt Peter Okunola von der Zukunft, dann träumt er von Oko als Fach in Ogoris Schulen, "als Pflichtfach natürlich".

Die erste Sprache der nächsten Generation soll Englisch sein

Doch längst nicht alle im Dorf stimmen ihm bei. Hört man sich unter den jungen Frauen auf dem Ovia-Osese-Fest um, will kaum eine noch ihre Kinder mit der "lokalen Sprache", mit Oko, großziehen. Analphabeten sind die Einwohner Ogoris nur in ihrer eigenen Sprache. Die meisten sprechen und schreiben sowohl Englisch als auch Yoruba. Die erste Sprache der nächsten Generation soll Englisch sein. Die Weltsprache. Und das Oko? Wird es zu den rund 3000 Sprachen gehören, die nach Schätzungen von Wissenschaftlern schon innerhalb der nächsten 100 Jahre aussterben werden? Weil die Menschen, die sie heute noch sprechen, sie nach und nach aufgeben - aus wirtschaftlicher Not oder einfach deshalb, weil sie ihr nicht genügend Beachtung schenken? Wird ein ausschließlich Englisch sprechender Bewohner von Ogori dann merken, dass er nicht mehr einer von 20.000 Okuro ist, sondern einer von vielen Millionen Menschen, denen mit der Sprache zugleich die eigene Kultur verloren geht? Und damit unvermeidlich auch ihr Stolz darauf, etwas Besonderes zu sein?

Viel Komfort bietet das Gästehaus nicht. In Joseph Atoyebis Zimmer steht ein zerschrammtes Bett, daneben ein Regal, in das er Jeans, T-Shirts, eine Rolle Klopapier und ein Stück Seife räumt. Dass aus dem Wasserhahn kein Wasser fließt und aus der Steckdose nur selten Strom, daran ist Atoyebi gewöhnt, "das ist Nigeria".

Vier, fünf Wochen verbringt er jedes Jahr in Ogori. Morgens, gegen acht, neun Uhr, verlässt Atoyebi das Guest House und biegt in die Hauptstraße Richtung Marktplatz ein. Er grüßt nach links, er grüßt nach rechts. Wer Sprachen erforscht, muss auch alltägliche Konversation betreiben können. "Wie geht's?", sagt Atoyebi. "Die Kinder? Heute schon was vor?" "Informanten" nennt Atoyebi die Leute, die ihm Wörter aus Nigerias Hauptsprachen ins Oko übersetzen. Informant: Das klingt nach Detektivarbeit - und so ähnlich ist es auch. "What is your name?" Joseph Atoyebi stellt seine Fragen auf Englisch oder Yoruba, jedes Interview schneidet er auf Band mit. Antwort: "Mein Name ist Shole Noah Alabi."

"Können Sie Ihr ungefähres Alter angeben?" "47 Jahre." "Seit wann leben Sie in Ogori?" "Ich bin hier geboren und aufgewachsen." Verben des Alltags stehen an diesem Tag auf Atoyebis Liste. Sitzen, stehen, laufen, reden, riechen. Shole Noah Alabi übersetzt ohne zu stocken, er spricht langsam, er spricht deutlich, Alabi ist Atoyebis bester Informant. "Schmecken?" Alabi zögert. Atoyebi merkt auf. "Aaah, diese wunderschöne Sprache, kennt sie vielleicht verschiedene Ausdrücke für probieren und schmecken?" Er redet von Oko manchmal wie von einem scheuen Wesen, das er aus einer dunklen Ecke locken muss, um es dann von allen Seiten zu beleuchten. Hören, sehen, kommen, gehen, essen, trinken, kauen, schlucken. Die Farben Afrikas verblassen im Abenddunst, als Atoyebi das letzte Alltagsverb auf seiner Liste abhakt: pinkeln.

Keine Minute bleibt ungenutzt

Diese Listen. Mit vier Oko-Sprechern geht Atoyebi sie durch. Die Methode ist sicher. Einerseits. Andererseits hat sie Grenzen. Atoyebi kann natürlich nur nach Wörtern und Phrasen fragen, die das Englische oder das Yoruba kennt. Er will das ganze Bild, aber er erhält nur einen vorgestanzten Ausschnitt. Freie Rede bräuchte Atoyebi - aber wie darankommen? Die Idee, Gespräche der Ortsansässigen heimlich aufzuzeichnen, hat er verworfen. Ein Wissenschaftler darf so etwas nicht. Joseph Atoyebi hat sich früh in seinZimmer im "Meka Guest House" zurückgezogen. Eigentlich will er sofort schlafen gehen. Aber als er merkt, dass es Strom gibt, klappt er doch noch seinen Laptop auf. Ein Satz spukt Atoyebi dauernd im Kopf herum: Zeit ist Geld. Die Deutschen zahlen Atoyebis Flug, seine Fahrt ins Dorf, das Zimmer. Er will keine Minute in Ogori ungenutzt verstreichen lassen.

Atoyebi spult das Band mit seinen Interviews zurück. Wort für Wort hört er ab und überträgt es in seinen Rechner. Er hat ein Programm geladen, das ihm ermöglicht, Akzente und Pünktchen zu setzen. Die Markierungen umflattern fast jeden Buchstaben. Das Bild, das Stück für Stück auf seinem Laptop entsteht, gleicht eher dem Notenblatt eines komplizierten Klavierstücks als einem Text. Atoyebi starrt auf den Bildschirm und sucht in dem Chaos nach Konstanten. Einige Muster des Oko sind sehr simpel. So beginnen etwa alle Oko-Substantive mit einem Vokal. Tückischerweise aber verschiebt sich dieser Laut. "Ein Wort, das im Singular mit einem 'U' beginnt", kann im Plural plötzlich mit einem "E" anfangen. Kann. Ein klarer Ton kann sich auch auf einmal in einen nasalen Laut verändern. Aber warum nur? Warum? Es ist schon weit nach Mitternacht, als Atoyebi aus seinem Zimmer auf den Hof des Gästehauses stürmt, die Arme hochreißt und schreit: "Ich bin glücklich! So glücklich!" Er hat eine neue Regel ableiten können. Eine - von wie vielen? Hunderten? Tausenden?

Ist Oko in Ogori die Zukunft - oder die Vergangenheit?

Der Kaufmann Richard Ayeni fasst diese Frage noch etwas weiter: "Welchen Wert besitzt für uns unsere Tradition?" Ayeni ist ein fülliger Mann mit breitem Lachen. In schwarzem Hemd und schwarzer Hose sitzt er im Innenhof seines Hauses, das zu den wenigen intakten Gebäuden in Ogori zählt. Gäste bewirtet Ayeni mit Kartoffeln und deutschem Dosenbier. Ayeni ist in Ogori geboren. Von hier zog er aus, um in der Welt sein Glück als Geschäftsmann zu machen, "Wuppertal" kann er akzentfrei aussprechen. Ayeni erklärt, je weiter er sich seines Berufes wegen von Ogori entfernt habe, desto wichtiger sei sein Heimatdorf für ihn geworden. Die Sprache, die Bräuche, der Halt in der kleinen Gemeinschaft. Ayeni hat das diesjährige Ovia-Osese-Festival organisiert. Natürlich habe sich das Fest mit der Zeit verändert, sagt er. Die Kleidervorschrift zum Beispiel sei neu.

Sie ist erst wenige Tage vor dem Festival bekannt gegeben worden. Einteilige Wickelkleider seien zu tragen. Tibile Fadipe hat am Morgen ein zweiteiliges Kleid angezogen und deswegen nicht den Pokal der schönsten Jungfrau gewonnen. Früher banden die Mädchen einen Schurz um die Hüften, schlangen sich Ketten um Bauch und Hals. Seit kurzem hat sich das Schamempfinden der jungen Frauen in Ogori verändert. Mag sein, dass daran die amerikanischen Filme schuld sind, die zu Tages- und Nachtzeit auf den Bildschirmen in Ogoris Wohnzimmern flimmern, sobald Strom fließt. Keine Frau mag mehr ihre bloßen Brüste zeigen. "Aber ist das wichtig?", fragt Ajeni. "Ich sage: nein. Wichtig ist, dass wir die Essenz bewahren. Die Tänze, die Lieder, die Sprache, die Freude, die uns dieses Fest bringt." Auf dem Vorplatz lächelt auch Tibile. Ihre Mutter schließt sie fest in die Arme. "Ich bin stolz auf dich."