Wann immer ich an meine Großmutter denke, geht automatisch eine Glastür auf, Gonga steht auf der Schwelle des Speisewagens, blauer Hut, weißer Mantel und in der rechten Hand ihr dunkelbrauner Stock, und ruft mit unerschütterlich guter Laune: "Schönen guten Morgen!" Dieser Gruß, nachts um drei, verkündet mit einem 88-jährigen sächsischen Sopran, kam für all die gestressten Fahrgäste auf ihrer Odyssee durch ein Schweizer Unwetter damals so überraschend, dass für einen Moment die Dunstglocke aus Übermüdung, Zigarettenluft und dem Geruch von nassen Kleidern zu verschwinden schien.

Zwei Frauen lachten, und ein Mann sagte: "Da kommt ja endlich unser Schutzengel." Gonga antwortete: "Für so ein bisschen Regen brauchen Sie keinen Schutzengel", durchschritt den Speisewagen und ließ die Fahrgäste allein mit ihrer schlechten Laune. Schließlich war sie auf der Suche nach einem Zugabteil für sich und ihren Enkel, der mit Rucksack und Handtasche hintendreinstapfte und sich längst nicht mehr wunderte über die Energie seiner Großmutter.

Ich hatte Gonga zum 88. Geburtstag eine Reise ihrer Wahl geschenkt. Sie hatte nicht lange überlegt: "Sehr schöne Idee, wir fahren nach St. Petersburg." Sie hatte mir oft schon von einem ihrer Vorfahren erzählt, angeblich ein Hofmaler Peters des Großen, der irgendwo in Russland verschollen sei. Sie wollte in die Archive und forschen. Dass es uns stattdessen in ein Schweizer Unwetter verschlug, ist der Sorge meines Vaters zu verdanken. Als der hörte, was wir vorhatten, rief er seine beiden Brüder an, woraufhin die drei so lange an einem Schreckensszenario aus postsowjetischem Chaos, Russenmafia und arktischer Kälte malten, bis meine Großmutter kapitulierte und mich anrief: "Wir fahren nach Kandersteg, Schweiz." Womit die typische Konstellation umrissen wäre: Enkel und Großeltern gegen die vernünftig spröden Eltern.

Johann Wolfgang von Goethe, der oberste Gewährsmann meiner Großmutter, schrieb in seinen Kindheitserinnerungen: "Vor diesen didaktischen und pädagogischen Bedrängnissen flüchteten wir gewöhnlich zu den Großeltern." Das trifft es heute natürlich nicht mehr so ganz; die massiven Autoritätskonflikte zwischen Eltern und Kindern sind vorüber. Aber immer noch haben Großeltern und Enkel gemein, dass sie wenigstens phasenweise jenseits der "Bedrängnisse" von Alltagsgeschäften und Berufsaufgaben leben, die den Alltag der Eltern oftmals so gnadenlos bestimmen.

Wenn mein Vater früher nervös aus der Zeitungsredaktion nach Hause kam, und man beim Abendessen spürte, wie der hektische Arbeitstag noch in ihm nachzitterte, wenn er uns Kinder überempfindlich und gereizt anpflaumte, dann schaute meine damals bei uns lebende Großmutter mich über den Rand ihrer Brille nachsichtig an. Durch diesen Blick kehrten sich die Kräfteverhältnisse zwischen meinem Vater und mir gewissermaßen heimlich um.

Es war, als sagte sie, lass ihn schimpfen, er kann ja nichts dafür. Wir waren in diesen Momenten Verbündete.

Großeltern sind moralische Instanz und enge Bezugspersonen

Heute bin ich selbst Vater und Zeitungsredakteur und in dieser Doppelrolle oft gestresst und gehetzt. Mein Vater aber ist mittlerweile Zeitmillionär und gibt generös von diesem Reichtum an unsere zwei Kinder ab, seine Enkel. Meine Mutter sowieso. Als ich unsere Tochter Sophie fragte, was es eigentlich so Tolles bei Oma und Opa gebe, dass sie sich immer so auf die Besuche freue, sagte sie den ebenso pragmatischen wie philosophischen Satz: "Bei denen gibt’s mehr Süßes, mehr Fernsehen und mehr Zeit."

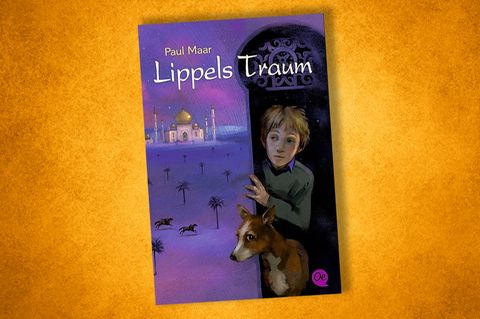

Meine Eltern hatten jahrelang die Muße, sich die selbst erfundenen Kasperltheaterstücke unseres Sohnes Nicolas auch viermal hintereinander anzusehen, ohne dabei je aufs Mobiltelefon zu schielen, und sind mit Sophie jede Woche wieder zu den Wildschweinen in den Perlacher Forst gegangen. Damit sind sie ganz typische Großeltern unserer Tage. In heutigen Kinder- und Jugendbüchern tauchen Oma und Opa längst nicht mehr als strenge moralische Instanz auf. Sie sind vielmehr enge Freunde der Kinder, ebenbürtige Individuen aus einer anderen Generation - und stellen durch mitunter unkonventionelles Verhalten gesellschaftliche und elterliche Normen in Frage.

Es muss ja nicht so weit gehen wie in dem Bilderbuch "Nasebohren ist schön": Da machen die demonstrativ antiautoritären Großeltern ihren staunenden Enkeln vor, wie wunderbar es ist, die Finger tief in der Nase kreisen zu lassen. Das hätte meine Großmutter, Jahrgang 1905, nie geduldet. Sie hatte, bei aller Nonchalance, immer auch etwas sehr Resolutes. Aber sie hütete sich, mir irgendwelche lebenstechnischen Vorschriften zu machen. Sie war eine diskrete Freundin, keine Autoritätsperson. Und vielleicht war sie sogar ein wenig antiautoritär: Immerhin haben wir auf unserer Reise nach Kandersteg einmal Pflaumen geklaut.

Wir sind also in die Schweiz gefahren, wo sie mir Orte zeigte, die sie von früheren Reisen kannte. An dem Regentag im Zug waren wir am Matterhorn gewesen, auf dem Heimweg überraschte uns dann eine Überschwemmung auf der Strecke. Und eine Nacht wie im Krieg: überfüllte Bahnhöfe, komplizierte Umsteigeaktionen, stundenlanges Warten.

Meine Großmutter aber genoss die Nacht. Irgendwann stimmte sie in einem Waggon ein Lied des Theologen Paul Gerhardt an und sang alle 14 Strophen.

Enkel vermitteln Großeltern das Gefühl, jung zu bleiben

Großeltern haben Eltern gegenüber einen unschlagbaren Vorteil: Sie müssen nicht täglich mit dem Nachwuchs auskommen. Gonga hatte drei Jungen großgezogen, allein, nach dem Krieg. Es muss sehr hart gewesen sein.

Auf unserer Irrfahrt sagte sie, sie genieße es sehr, achtfache Großmutter zu sein und uns alle aufwachsen zu sehen, es sei "eine Wiederholung, aber eine Wiederholung wie im Kino".

Wie im Kino: Man schaut fasziniert zu, kann aber gehen, wenn einem etwas nicht passt. Intimität auf Distanz. Die Sozialforscherin Ingrid Herlyn untersuchte vor einigen Jahren in einer Studie die Beziehungen zwischen Großmüttern und Enkelkindern. Neun von zehn der Omas gaben an, durch die Beziehung zu ihren Enkeln Freude, Stolz und Bereicherung zu empfinden.

Die Enkel vermittelten den Frauen das Gefühl, jung zu bleiben, gebraucht zu werden, ein sinnvolles Leben zu leben. Mehr als 70 Prozent fanden das Großmuttersein sogar schöner als ihr einstiges Muttersein, eben weil sie die Begegnungen mit den Enkeln ohne eigene Erziehungsverantwortung genießen konnten.

Nach Zahlen des Deutschen Zentrums für Altersfragen betreut jedes vierte Großelternpaar in Deutschland die Enkel regelmäßig; sporadisch helfen mehr als die Hälfte aller Großeltern aus. Das Deutsche Jugendinstitut in München kommt zu dem Schluss, dass Oma und Opa nach den Eltern und den Erziehern im Kindergarten die wichtigsten Betreuungspersonen für Kinder unter sechs Jahren sind.

Diese großelterliche Blütezeit unserer Tage hat viele Gründe. Nicht zuletzt einen höchst ökonomischen: Großeltern werden schon deshalb anders eingebunden, weil heute viel mehr Frauen arbeiten als noch in den 1960er Jahren. Mit anderen Worten: Die Großeltern tragen dazu bei, dass Mütter sich beruflich emanzipieren können.

Dieser Text ist eine stark gekürzte Fassung. Sie finden den kompletten Artikel zum Nachlesen bei GEOplus.