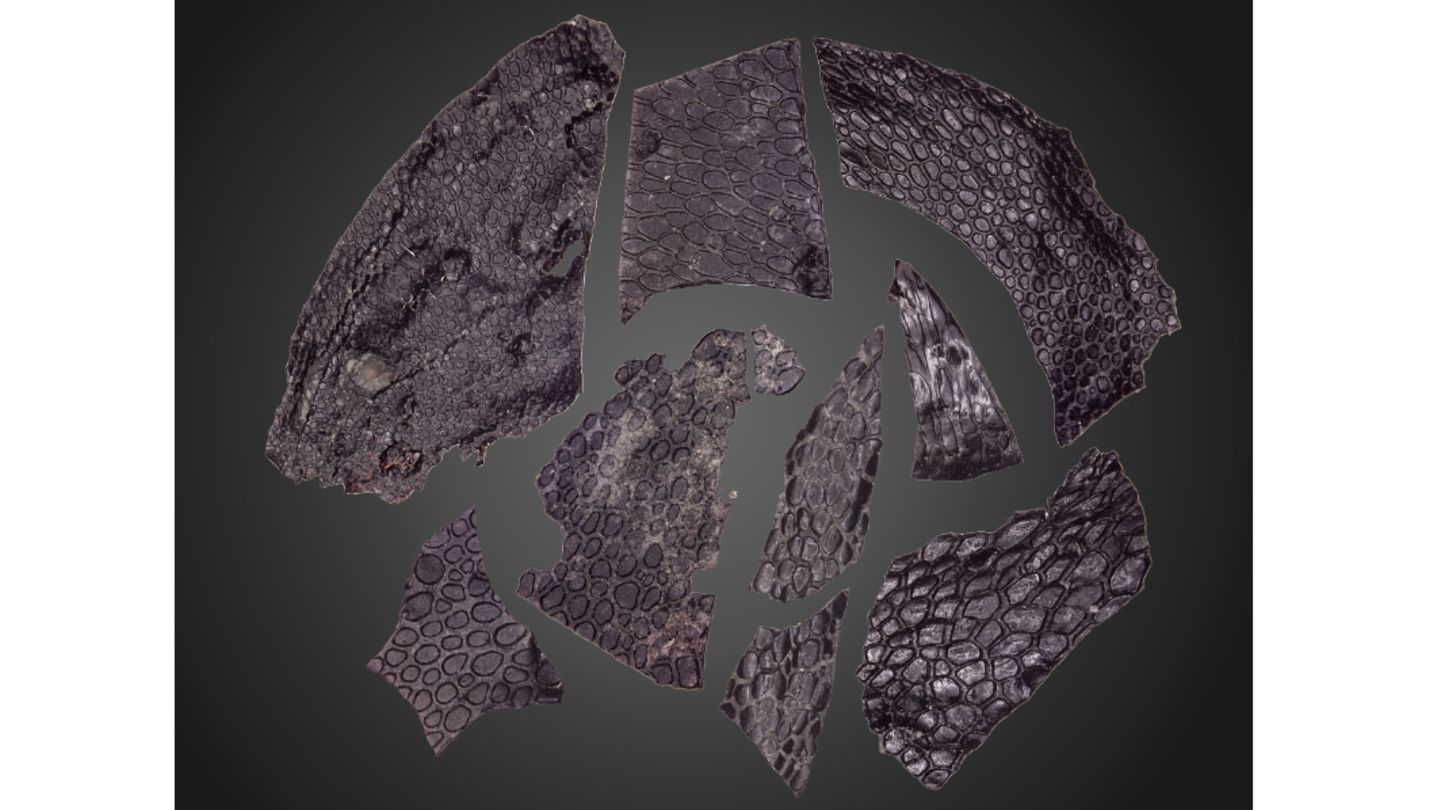

Die Gesteinssplitter messen nur wenige Millimeter, Öl und Teer haben sie schwarz gefärbt, mit bloßem Auge ist an ihnen nichts Außergewöhnliches zu erkennen. Und doch versetzen die winzigen Gesteinsbrocken, die Hobby-Fossiliensucher in einem Höhlensystem im US-Bundesstaat Oklahoma entdeckt haben, die Welt der Paläontologie in helle Aufruhr: Bei genauerem Hinsehen handelt es sich bei den unscheinbaren Splittern um nichts weniger als einen rund 289 Millionen Jahre alten, dreidimensionalen Abdruck einer versteinerten Reptilienhaut. Weil das bisher älteste Fossil dieser Art 21 Millionen Jahre jünger ist als der jetzt entdeckte Abdruck, handelt es sich um das älteste bekannte Fossil seiner Art.

Forschende der kanadischen University of Toronto Mississauga, die im Fachmagazin "Current Biology" über den Fund berichten, vermuten, dass die Haut von einem echsenähnlichen Tier namens Captorhinus aguti stammt. Dieses wiederum gehörte zur Tiergruppe der Amnioten, zu der alle Landwirbeltiere mit Ausnahme der Amphibien zählen: Reptilien, Vögel und Säugetiere. Amnioten wie das längst ausgestorbene Reptil Captorhinus aguti bevölkerten die Erde bereits Millionen Jahre vor der Entstehung der ersten Dinosaurier.

Dass das neu entdeckte Fossil nun Einblicke in ihr Leben gewährt, ist zwei Paläontologie-Fans zu verdanken: Bill und Julie May sind fasziniert vom Leben längst vergangener Zeiten und durchsuchen seit Jahren einen Steinbruch in einem Kalksteinhöhlensystem in Oklahoma nach Fossilien. In dem als Richards Spur bekannten Höhlensystem herrschen ideale Bedingungen für die Entstehung von Fossilien: Die Leichen von Captorhinus aguti waren unter Ausschluss von Sauerstoff mit feinem Sediment bedeckt, was den Zerfall verlangsamte. Auch das im Grundwasser der Region enthaltene Eisen trug nach Ansicht der Forschenden zur Erhaltung des Gewebes bei.

Weil sich am Fundort eine alte Ölquelle befindet, durchdrangen zudem Petroleum und Teer die organischen Hautreste und schützten sie durch die darin enthaltenen Kohlenwasserstoffe vor der Verwesung – was auch die schwarze Farbe der Fossilien erklärt. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren erklärt wohl, warum die weiche und instabile Haut, die sich normalerweise kurz nach dem Tod eines Lebewesens zersetzt, konserviert werden konnte.

Einblick in die Evolutionsgeschichte

Die versteinerten Hautfragmente sind kleiner als ein Fingernagel und erinnern mit ihren sich nicht überlappenden Schuppen entfernt an die Haut eines Krokodils. Von welchem Körperteil der Echse die Haut stammt und ob sie von einem oder mehreren Individuen stammt, konnten die Forschenden nicht klären. Frühere Funde fossiler Knochen von Captorhinus aguti in der Höhle deuten jedoch darauf hin, dass die Echse dort zu Hause war.

Was das nun gefundene Hautfossil zu einer echten Sensation macht, ist die Tatsache, dass es sich nicht um einen einfachen Abdruck der Hautstruktur handelt – sondern um eine dreidimensionale Schicht versteinerter Haut. So konnten die Forschenden einen Querschnitt der Haut mit den verschiedenen Schichten von Epidermis und Dermis untersuchen.

Die Hautschichten liefern Erkenntnisse über die Anpassungen der ersten Lebewesen an das Land – wo sie sich im Vergleich zum Wasser zunächst einer rauen Umgebung ausgesetzt sahen. Erst die evolutionäre Entwicklung einer wasserdichten Haut ermöglichte es den Tieren, ein rein terrestrisches Leben zu führen. Das bestätigen die gefundenen Hautquerschnitte mit einer verdickten äußeren Hautschicht: Amnioten wie Captorhinus aguti konnten so Wasser in ihrem Inneren speichern und ihre Organe darin transportieren, ohne auszutrocknen.

Einen Nachteil hatte die undurchlässige und widerstandsfähige Haut allerdings: Im Gegensatz zu den Amphibien mussten die Amnioten auf die Hautatmung verzichten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich aus Teilen der zähen Haut die Federn der Vögel und die Haarfollikel der Säugetiere.