Acht, zehn, fünfzehn oder gar hundert Millionen? Derzeit kann noch niemand sagen, wie viele Tier-, Pflanzen- und Pilzarten es weltweit gibt – zu wenige sind bislang wissenschaftlich beschrieben worden. Ebenso wenig geklärt ist, wie viele Arten häufig und wie viele selten sind.

Doch eine Milliarde Beobachtungen aus über hundert Jahren könnten nun ein möglicherweise universelles Muster in der Natur enthüllen. Forschende aus Deutschland und den USA berichten im Fachjournal "Nature Ecology & Evolution", dass die meisten Arten selten, aber nicht sehr selten seien. Nur wenigen Arten besäßen hingegen sehr viele Exemplare.

Wieviele Individuen gibt es innerhalb einer Art? Zur Beantwortung dieser Frage wurden in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Modelle entwickelt, welche versuchen, die globale Artenhäufigkeitsverteilung (global species abundance distribution, gSAD) zu quantifizieren.

Langer Streit in der Forschung beendet

Eines davon stammt von dem britischen Mathematiker und Biologen Ronald Aylmer Fisher (1890-1962). Dessen logarithmische Verteilung beschreibt, dass sehr seltene Arten – also solche mit wenigen Individuen – am häufigsten seien, Arten mit vielen Individuen hingegen selten. Grafisch aufbereitet zeigt dieses Modell eine kontinuierlich abfallende Kurve.

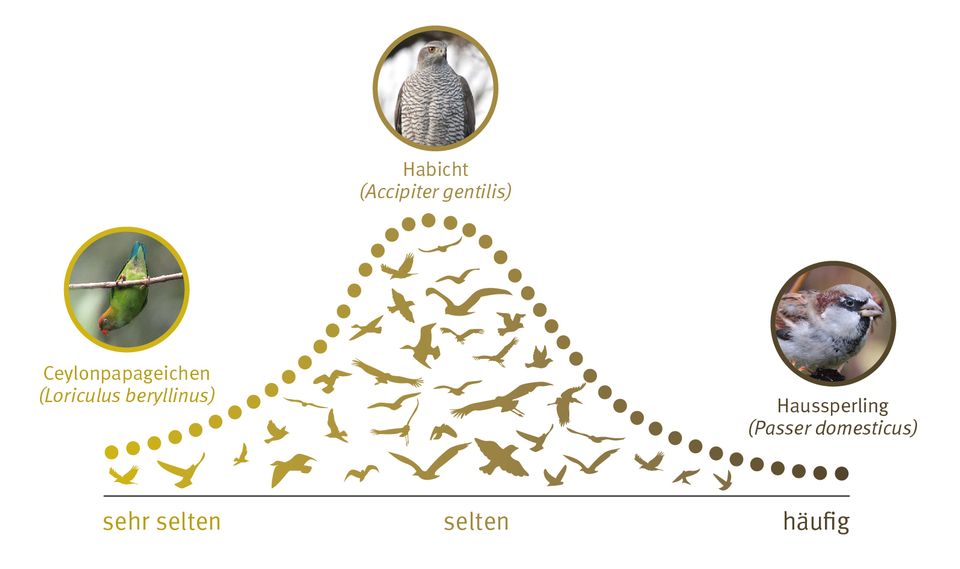

Im Gegensatz dazu beschreibt das Log-Normal-Modell des US-amerikanischen Ingenieurs und Ökologen Frank W. Preston (1896-1989) eine glockenförmige Kurve: Diese drückt aus, dass nur wenige Arten sehr selten oder sehr häufig sind, während die meisten Arten eine mittlere Häufigkeit aufweisen.

Um herauszufinden, welches dieser beiden Modelle die globale Artenhäufigkeitsverteilung treffender wiedergibt, muss eine ungeheure Datenmenge analysiert werden. Deswegen nutzte das internationale Forschungsteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der University of Florida (UF) die "Global Biodiversity Information Facility" (GBIF).

Dieses internationale Netzwerk, welches Informationen aus zahlreichen Datenbanken zusammenfasst, enthält über eine Milliarde Artenbeobachtungen aus den Jahren 1900 bis 2019. "Die GBIF-Datenbank ist eine fantastische Ressource für verschiedenste Fragen der Biodiversitätsforschung, vor allem deshalb, weil sie Daten aus der professionellen Forschung mit Daten von Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammenführt", erklärt Erstautor Corey Callaghan in einer Mitteilung zur Studie.

Evolutionäre Mechanismen steuern die Häufigkeit von Leben auf der Erde

Die Forschungsgruppe unterteilte die Daten in 39 Artengruppen – darunter etwa Vögel, Insekten und Säugetiere – und stellte für jede dieser Gruppen die globale Artenhäufigkeitsverteilung zusammen. Dabei nutzten sie die Anzahl der Beobachtungen in der GBIF-Datenbank als Indikator für die relative Häufigkeit einer Art in der Welt: Ob eine Art in der Studie also als sehr selten, selten oder häufig eingeschätzt wird, hängt davon ab, wie viele Beobachtungen dieser Art in der über hundert Jahre umfassende Datenbank verzeichnet waren.

Durch ihre Analyse entdeckten die Wissenschaftler*innen ein potenziell universelles Muster: So berichten sie, dass die meisten Arten selten, aber nicht sehr selten, und nur wenige Arten sehr häufig seien - also genauso, wie es das Log-Normal-Modell von Preston vorhersagt. "Dieser deutliche Beweis für ein universelles Muster von gSADs über alle Klassen hinweg deutet darauf hin, dass es möglicherweise allgemeine ökologische oder evolutionäre Mechanismen gibt, die die Häufigkeit und Seltenheit von Leben auf der Erde steuern", heißt es dazu in der Studie.

Wie die Studienautor*innen selbst betonen, könne dieses Muster bislang allerdings nur für wenige Artengruppen vollständig enthüllt werden, nämlich für jene, für die die vorhandenen Daten bereits sehr vollständig sind. Dazu gehörten Vögel oder Palmfarne. Für alle andere Arten seien die Daten noch zu unzureichend.

Mehr seltene als sehr seltene Arten

"Wenn man nicht genügend Daten hat, sieht es so aus, als ob die meisten Arten sehr selten sind", führt Henrique Pereira, Forschungsgruppenleiter bei iDiv und an der MLU, aus. Kämen indes neue Beobachtungen hinzu, ändere sich das Bild: "Dann sieht man, dass es tatsächlich mehr seltene als sehr seltene Arten gibt."

Je vollständiger das Bild werde, umso näher käme man indes vielleicht auch einer Antwort auf eine andere Frage, sagt Callaghan. Wie viele Arten gibt es insgesamt auf der Erde? Erschwert wird die Forschung hier allerdings nicht zuletzt dadurch, dass das menschliche Handeln die Häufigkeit von Arten beeinflusse.

In der Studie heißt es dazu: "Besorgniserregend ist, dass die Art und Weise, wie der Mensch die Häufigkeit verschiedener Arten verändert, indem er zum Beispiel häufige Arten seltener werden lässt und die Arten auf dem gesamten Planeten vereinheitlicht, in Zukunft Auswirkungen auf gSADs haben könnte." Umso wichtiger sei, das Wissen über die biologische Vielfalt weiter auszubauen, "damit wir die Vielfalt unseres Planeten weiter enthüllen und verstehen können, wie anthropogene Veränderungen diese Muster verändern".