Das Fliegen ist eine hochkomplexe Angelegenheit: Der Körper darf nicht zu schwer sein, es braucht Flügel, Kraft und Ausdauer – und nicht zuletzt ein Gehirn, das Informationen während des Fluges verarbeitet und Bewegungen koordiniert. Im Verlauf der Evolution hat sich diese anspruchsvolle Fähigkeit gleich dreimal herausgebildet: bei den ausgestorbenen Flugsauriern, bei den Vögeln und schließlich bei den Fledertieren.

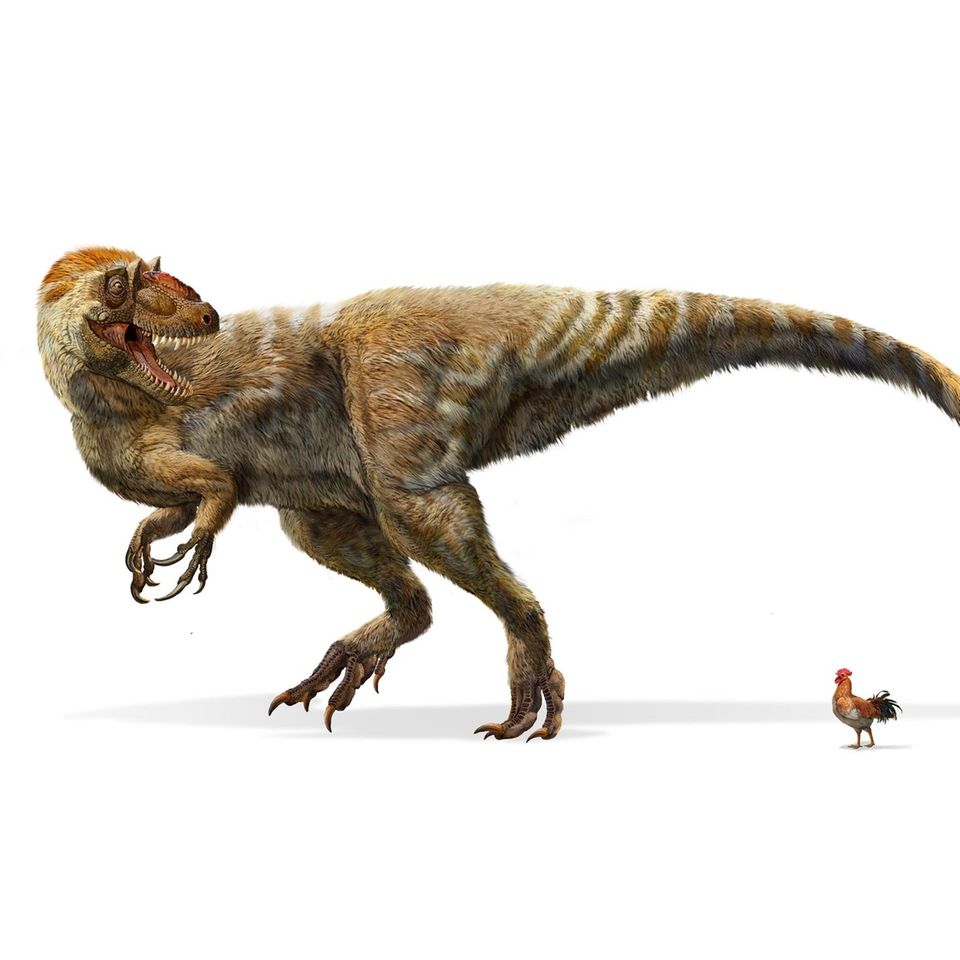

Die heutigen Vögel sind zwar Nachfahren einer bestimmten Gruppe von Dinosauriern, der Coelurosaurier – leichtgewichtigen, schon vogelartigen Raubsauriern. Doch ihre Gehirne ähneln denen der Flugsaurier kaum, die vor etwa 215 bis 66 Millionen Jahren lebten. Das ist das Ergebnis einer neuen internationalen Studie unter der Leitung der Universität Tübingen.

Die Forschenden nahmen dafür CT-Scans von fossilen Schädeln von Flugsauriern und Dinosauriern, aber auch von heutigen Krokodilen und Vögeln. Aufgrund der Höhlungen und Löcher in der Schädelinnenwand rekonstruierten sie die Form und die Größe der Gehirne.

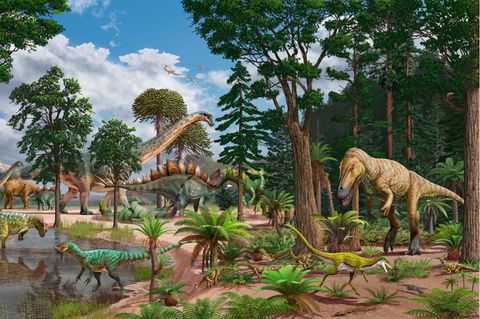

Eine besondere Rolle kam dabei einem flugunfähigen Saurier zu. Das Skelett eines Ixalerpeton pelesinensis – ein Reptil aus der Gruppe der Lagerpetide und ein naher Verwandter der Flugsaurier – stammt aus dem Süden des heutigen Brasiliens und wurde auf ein Alter von 233 Millionen Jahren datiert. Der ungewöhnlich vollständig erhaltene Schädel des Fossils ließ eine besonders genaue Rekonstruktion des Gehirns zu: Es glich dem ursprünglicher Reptilien, aber auch dem der frühesten Dinosaurier, die etwa zur gleichen Zeit lebten.

Aber die Forschenden stellten auch auffällige Unterschiede fest: "Ihre für das Sehsystem zuständigen Hirnlappen, das sogenannte Tectum opticum, waren vergrößert und seitlich angeordnet wie bei den Flugsauriern und den Vogelvorfahren", sagt der Leiter der Studie, Dr. Mario Bronzati von der Universität Tübingen in einer Pressemitteilung. Anders gesagt: Die auf Bäumen lebenden Lagerpetiden hatten ein besseres Sehvermögen entwickelt.

Anpassungen des Gehirns an den Lebensraum schon bei baumbewohnenden Echsen

"Mit dieser Anpassung konnten sich die Lagerpetiden besser in einer baumbestandenen Umgebung zurechtfinden, und sie wird später vermutlich den Flugsauriern bei der Entwicklung des Fliegens geholfen haben", sagt Bronzati.

Während die Anatomie des Gehirns bei Flugsauriern und den Vorfahren der Dinosaurier ähnlich sei, zeige das Gehirn der heutigen Vögel allerdings einen stark abweichenden Aufbau, ergänzt Studienautor Professor Akinobu Watanabe von der New York University. Das Ergebnis eines Umbaus, lange nachdem sich der erste Vogel in die Luft erhoben hatte, wie die Forschenden im Fachmagazin "Current Biology" berichten.

Eine weitere Erkenntnis der Studie: "Flugsaurier hatten viel kleinere Gehirne als Vögel, was beweist, dass man zum Fliegen kein großes Gehirn braucht", sagt Studienautor Professor Matteo Fabbri von der Johns Hopkins University, USA. Und sie haben die Fähigkeit wohl schon 50 Millionen Jahre früher erworben als die Vorfahren der heutigen Vögel.

Als spezifische Anpassung an die innovative Fortbewegungsart haben Flugsaurier demnach einen vergrößerter Flocculus, eine Kleinhirn-Struktur, in der Sinnesinformationen verarbeitet wurden – Informationen, die ihnen dabei halfen, auch im ruckelnden Flug die Augen fest auf ein Ziel zu richten. Anders bei den heutigen Vögeln: Deren Großhirn sei stark vergrößert, sagt Fabbri, "was darauf hindeutet, dass sie über ausgeprägtere kognitive Fähigkeiten verfügen." Zum Beispiel ein komplexes Sozialleben und ein ausgeprägteres Vermögen, Probleme zu lösen.

Dass Flugsaurier smart genug waren, Werkzeuge zu benutzen, wie heutige Krähen, darf also bezweifelt werden. Ob ihnen das zum Verhängnis wurde? Wahrscheinlicher ist, dass die teils gigantischen Flugsaurier – Quetzalcoatlus ereichte eine Spannweite von bis zu zehn Metern – vor etwa 66 Millionen Jahren nach einem Asteroideneinschlag ausstarben, der rund drei Viertel aller damals lebenden Spezies dahinraffte.