Uwe Westphal räuspert sich und schürzt die Lippen. Sein Blick schweift etwas suchend umher, während der promovierte Biologe irgendwo zwischen Mund und Zunge das filigrane Flöten eines Rotkehlchens moduliert. Westphal beherrscht 130 Vogelrufe - und dazu Stimmen von Säugetieren, Amphibien und Insekten, die er naturgetreu und ohne Hilfsmittel nachahmt. Die Begabung, die er über Jahre hinweg perfektioniert hat, ist mittlerweile auf zwei CDs dokumentiert, er ist regelmäßiger Gast in Radio- und Fernsehsendungen. Und kommt nie um diese Frage herum: Wie wird man eigentlich Tierstimmenimitator?

"Es hat sich so ergeben", sagt Westphal. Er habe immer Spaß daran gehabt, mit seiner Stimme zu experimentieren. Schon als Kind habe er auf dem Bauernhof seiner Großeltern mit Kühen, Hühnern und Katzen "gesprochen". Später arbeitete der Biologe 18 Jahre lang hauptamtlich als Naturschützer, "jonglierte" mit Umweltrecht, Eingriffs- und Ausgleichsregelungen. Dann entdeckte er, dass er mit seinen Imitationen die Menschen besser erreicht als mit bloßer Wissensvermittlung. "Die Leute sind teilweise wirklich berührt." - Mit einem wichtigen Nebeneffekt: "Nur wer von der Natur begeistert ist, wird sich auch für ihren Schutz einsetzen", sagt Westphal und zwitschert wieder silbern wie ein Rotkehlchen. Das antwortet prompt aus einem nahen Busch.

Was Rufe bedeuten

"Der Mensch ist ja ein Augentier", sagt Westphal, "manche Menschen hören in der Natur einfach nichts." Ihnen eröffne sich auf seinen Exkursionen eine "komplett neue Welt". Der Biologe demonstriert dabei nicht nur, wie eine Erdkröte klingt. Sondern auch, was winzige Nuancen in den Lautäußerungen verraten. So beherrscht Westphal etwa auch den Ruf einer männlichen Erdkröte, die irrtümlich von einem liebestollen Kollegen umklammert wird - den so genannten "Befreiungsruf".

Was bisweilen schrullig wirken mag, hat einen ernsten Hintergrund: Demut und Respekt seien nötig, um Tiere zu imitieren, sagt Westphal. Sie zu Vorführungszwecken anzulocken, liegt dem Biologen fern. Seine CDs, Exkursionen und Vorträge dienen in erster Linie dazu, die Stimmen erkennen und zuordnen zu können. Auch warnt er davor, in freier Wildbahn unbedacht Tierstimmen zu imitieren. Das könne für unnötige Irritationen sorgen. Ihm sei einmal ein Türkentauben-Männchen auf der wütenden Suche nach seinem vermeintlichen Nebenbuhler beinahe ins Fenster geflogen. In manchen Naturschutzgebieten ist es darum verboten, Tierstimmen nachzuahmen oder vom Band abzuspielen.

Unnachahmliche Sänger

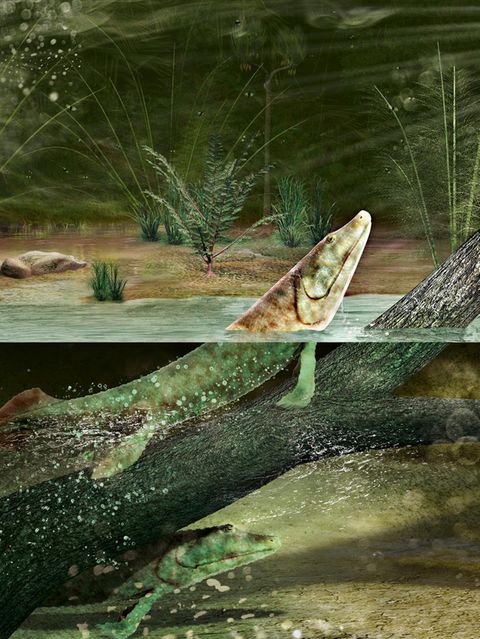

Natürlich kennt auch ein Stimmvirtuose wie Uwe Westphal Grenzen. Den Gesang der Nachtigall etwa könne man nur beschreiben, nicht aber imitieren. Das liegt schon daran, dass der Stimmapparat der Vögel andere Laute ermöglicht als der des Menschen. Zudem können zum Beispiel Lerchen gleichzeitig singen und atmen - und so ihr schier endloses Lied trällern. Einem Menschen dagegen geht irgendwann die Puste aus. So auch Uwe Westphal. Aber für einen Moment, während er trällert und selbst ganz Lerche ist, hat er seine Zuhörer auf eine einsame Wiese an einem Sommernachmittag gezaubert.

Die Imitationskünste des Biologen Uwe Westphal sind bisher auf zwei CDs im Musikverlag Edition Ample zu hören: "Naturexkursion" und "Vogelexkursion" - mit Erläuterungen zur Biologie der vorgestellten Arten

Die Homepage von Dr. Uwe Westphal

Die Homepage des Musikverlags Edition Ample