Seen bieten im Sommer Abkühlung. Dabei leiden sie selbst unter Hitzestress. Denn schon eine Erwärmung um Zehntelgrade bringt tiefgreifende Veränderungen im Ökosystem mit sich. Schon 2020 warnten mehr als 100 Forschungsinstitutionen und Fachgesellschaften weltweit: Seen und Flüsse gehören zu den am stärksten gefährdeten Ökosystemen der Erde. Sie bedecken zwar weniger als ein Prozent der Erdoberfläche, bieten aber zehn Prozent aller Arten und einem Drittel der Wirbeltierarten einen Lebensraum.

Wie sich die Klimaerwärmung auf die Seen in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten ausgewirkt hat, haben nun Forschende vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) untersucht. Ihrer Studie zufolge haben sich die 46 darin erfassten Seen zwischen 1990 und 2020 schon um 1,5 Grad erwärmt.

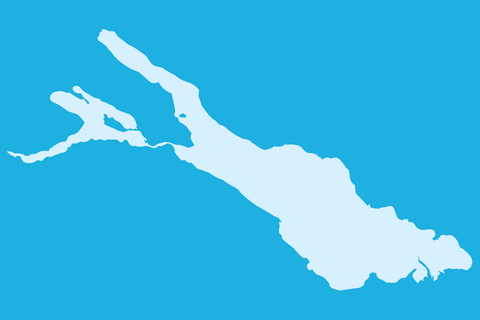

Das Problem ist nicht die Temperaturerhöhung an sich. Problematisch für das Leben in den Seen ist die sogenannte Schichtung: Das Oberflächenwasser erwärmt sich im Sommer stärker als das Wasser in der Tiefe – ein Effekt, den man beim Baden spürt, wenn das Wasser an den Füßen deutlich kälter ist als in Brusthöhe. Extrem sind die Unterschiede zum Beispiel im 70 Meter tiefen Stechlinsee in Brandenburg. Werden im Sommer an der Oberfläche 18,4 Grad gemessen, sind es in 45 Meter Tiefe nur 5,3 Grad. Die Grenze zwischen den unterschiedlich temperierten Wassermassen verhindert, dass Sauerstoff von der Oberfläche in tiefere Schichten gelangt. Finden am Grund auch noch bakterielle Abbauprozesse statt, die Sauerstoff verbrauchen, können sauerstofffreie Zonen entstehen. Ein Überleben ist hier für Fische und andere Wasserorganismen kaum noch möglich.

Seen erwärmen sich schneller als die Luft

Die Auswertung des IGB-Teams zeigt, dass sich die Seen in Deutschland an ihrer Oberfläche schneller erwärmt haben als die Luft in demselben Zeitraum (0,43 Grad Celsius pro Dekade). In der Tiefe dagegen blieb die Wassertemperatur fast konstant. Bei mehr als der Hälfte aller Messungen in den Sommermonaten und bei 62 Prozent der Herbstmessungen lag der Sauerstoffgehalt des Wassers unterhalb eines für das Überleben vieler Organismen kritischen Schwellenwerts. "Das Auftreten von sauerstoffarmen Bedingungen hat parallel zu den wärmeren Temperaturen zugenommen, insbesondere im Herbst, weil aufgrund der wärmeren Oberflächentemperaturen die Temperaturschichtung länger stabil bleibt", erklärt der Erstautor der Studie, IGB-Forscher Robert Schwefel.

Der Erwärmungstrend wird – je nach angenommenem Emissionsszenario – anhalten. Im schlechtesten Fall würde die Oberflächentemperatur der Seen bis zum Jahr 2099 alle zehn Jahre um 0,3 Grad ansteigen. "Vor allem im Herbst", sagt IGB-Forscher Schwefel, "könnten größere Bereiche des Tiefenwassers sauerstofffrei bleiben. Dies hätte große Auswirkungen, zum Beispiel auf die Lebensräume von Fischen und die chemischen Verhältnisse in den Seesedimenten."

Schon 2020 hatten britische Forschende gewarnt, dass sich die Durchschnittstemperatur der Seen weltweit bis zum Ende des Jahrhunderts um vier Grad erhöhen könnte. Dies wäre für viele temperaturempfindliche Organismen das Aus. Forellen, Äschen und Huchen etwa vertragen nicht mehr als 20 Grad Celsius.

Allerdings sehen die IGB-Forschenden auch einen Hoffnungsschimmer. Selbst bei ungebremst ansteigenden Emissionen könnte eine Maßnahme die Effekte der Erderwärmung auf den Sauerstoffgehalt in unseren Seen ausgleichen: die Reduktion der Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft. Gülle und Dünger etwa befeuern das Algenwachstum in Gewässern. Je weniger davon ins Wasser gelangt, desto weniger Sauerstoff verbrauchen Bakterien bei der Zersetzung der abgestorbenen Algen.